Опрос на тему "Машиноместа"

Смотреть статистику по этому опросуЦифра недели

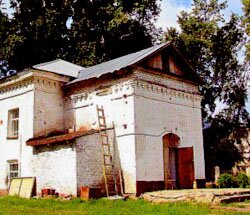

Мечеть. 1899 год. г. Оса, ул. Володарского, 41

Города, как и люди, имеют свою биографию, свой характер, свою судьбу. Как не найти среди людской массы одинаковых черт лиц, так не найти и одинаковых городов. Они разные уже в силу неповторимости рельефа, степени благоустройства, количеству памятников истории и культуры, разнообразию архитектурных стилей и других факторов.

Неповторим и город Оса, однажды побывав в нем, уже никогда не спутаешь его с другим городом. В городе Оса много зданий, которые можно с полным правом назвать памятниками русской провинциальной архитектуры конца XIX – начала XX веков.

В городе Оса сохранился почти не тронутый современными архитектурными веяниями центральный архитектурный ансамбль города, возникший вокруг его Торговой площади с замечательными каменными постройками: Успенским и Троицким соборами; зданиями административных, общественных и учебных учреждений; усадьбами купцов с их особняками, торгово-промышленными и складскими заведениями.

Мечеть в городе Оса одно из немногих, сохранившихся в Пермском крае, религиозных сооружений ислама. Здание мечети построено на средства мусульманской общины города Осы. Здание выполнено с использованием традиционного для т.н. «кирпичного» стиля приемов с элементами национального модерна.

Под исторической территорией города Осы условно принята территория за период с первого письменного упоминания о заселении этого места русскими людьми (1591 г.), дополненная материалами археологических раскопок, и до конца ХХ века.

К территории заселения относится не только территория городской застройки, но, и земли, прилегающие к городу. Рассматриваемая территория, располагается в естественных природных границах, с севера и северо-запада она омывается водами Воткинского водохранилища и образует искусственный «полуостров».

Вся территория города Оса условно может быть разделена на периоды освоения, связанные с русской колонизации края; возникновением уездных городов в связи с учреждением в конце XVIII в. Пермской губернии и развитием их в период XIX до начала ХХ века; в советское время развитие города Оса происходило в рамках различных территориально-административных образований, но уже в качестве районных центров.

1. Первогород, в истории которого условно можно выделить два этапа развития:

1.1. 1591 г. – время письменного упоминания о возникновении Новой Никольской Осинской слободы, основанной по указу царя Федора Иоанновича. В XVII веке Осинская слобода – это административный центр дворцовой Осинской земледельческой округи, с укрепленным острогом, находящийся на северной окраине башкирских земель.

1.2. Указом 18 декабря 1708 г. Осинская дворцовая слобода была преобразована в пригород в составе Казанской губернии. В 1719 г. Оса стала пригородом Казани. В 1736 г. во время очередного восстания башкир пригород Оса серьезно пострадал. В 1737 г. Оса отчислена с припиской к нему всех дворцовых крестьян вплоть до Сарапула в ведение Уфимской провинции с учреждением воеводства. В 1744 г. в составе Уфимской провинции городок Оса вошел в состав новообразованной Оренбургской губернии. 21 июня 1774 г. во время Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева Осинская крепость восставшими была сожжена и в дальнейшем не восстанавливалась.

2. «Уездный город Оса», с 1782 г. административный центр Осинской округи (уезда) Пермского наместничества; с 1796 г. уездный город Оса – административный центр Осинского уезда Пермской губернии, существовавшей до конца 1923 г. Этот временной отрезок в истории города также можно условно разделить на два периода:

2.1. С конца XVIII века примерно до середины XIX века, Оса – уездный город со слаборазвитой промышленностью и торговлей на южной окраине Пермской губернии; прирост населения незначителен: в 1808 г. – 1297, в 1842 г. – 1611 человек.

2.2. На рубеже XIX–XX вв., Оса – динамично развивающийся торгово-промышленный и административный центр Осинского уезда Пермской губернии. Население города за 50 лет выросло в 3 раза с 2546 человек (1860) до 8525 человек (1913).

Динамичное развитие города Оса было прервано событиями I-й мировой войны (1914-1918 гг.), революциями 1917 г. и отброшено далеко назад, последовавшими за ними событиями Гражданской войны (1918-1920 гг.), неурожаем и голодом (1921-1922 гг.).

3. После ликвидации Пермской губернии и введения в действие «Положения об Уральской области», согласно постановлению ВЦИК РСФСР от 3 ноября 1923 г., в результате районирования, город Оса становится административным центром Осинского района, входившего с 1923 по 1930 гг. в Сарапульский округ Уральской области; с 1930 по 1934 гг., после ликвидации округов, город Оса – административный центр Осинского района Уральской области; с 1934 по 1938 гг. – Осинский район в составе Свердловской области, и с 1938 г. Осинский район входит в состав Пермской области (с 2007 г. Пермский край). Этот временной отрезок также можно условно разделить на два периода:

3.1. С 1923 до конца 1950-х гг., Оса – административный центр преимущественно сельскохозяйственного района, с развитой кооперативной промышленностью и торговлей, с населением 12, 7 тыс. человек (1954). Пристань Оса, в этот период одна из крупнейших на Каме, через нее проходит большое количество сельскохозяйственных грузов из южных районов Прикамья и лесных материалов в областной центр и за пределы области.

3.2. Современная застройка города Оса в 1950-1960-е гг. происходила в условиях строительства Воткинской ГЭС и образования Воткинского водохранилища. С начала 1960-х гг., когда в Осинском районе была найдена в промышленных масштабах нефть, город Оса – это динамично развивающийся центр нефтеносного района Пермского края.

Оса – исторический город Российской Федерации, включенный в список исторических населённых мест РСФСР постановлением Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, Коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. № 3 и Президиума Центрального Совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12.

За основу застройки города во 2-й половине XIX века был взят Генеральный план Осы, составленный губернским землемером Киттары и, Высочайше конфирмованный императором Николаем I 13 ноября 1840 г. Влияние этого плана прослеживается и в современной застройке исторической части города Оса, которая сохранила регулярную планировку с широкими прямыми улицами, ориентированными по сторонам света.

В одном из писем, эвакуированный весной 1942 г. в Пермскую область писатель В. В. Бианки, отразил свои первые впечатления от Осы: «Вообразите себе маленький – очень маленький! – городишко, расположенный в чистом поле на обрыве и под ним, в полутора километрах от большой реки и обведенный кругом невысоких, но красивых лесистых гор. В городишке прямые короткие улицы, выходящие в «никуда», в ровные поля, т.е., упирающиеся прямо в подножие неба, в горизонт. От городишки до реки – дамба, по которой тянутся возы с сеном, катят «ходки», или – по-сибирски – «кошевы»…Домишки в городишке аккуратненькие, все почти двухэтажные, в центре зеленая площадь с низким кустарниковым сквером, большой красный собор, северной архитектуры, белый монастырь. Видно, в свое время здесь жили богатенькие, все больше купчики».

Уездный город Оса был центром большого сельскохозяйственного уезда; Осинская пристань с ее складами и причалами брала на себя подавляющую часть грузооборота огромного Осинского уезда, расположенного в юго-восточной части Пермской губернии.

Новый толчок развитию города Оса дало учреждение Осинского уездного земского самоуправления, которое озаботилось учреждением в городе уездной больницы (1870), почты (1871), аптеки (1872), библиотеки (1873) и целого ряда учебных заведений.

В 1876 году в городе Оса организуется городская управа – орган городского самоуправления Городской Думы, главную роль в которой играют купцы и зажиточные мещане. В их руках находились промышленные кустарные предприятия, такие как водочный и пивоваренный заводы купца 1-й гильдии Ф.П. Чердынцева, мельница мещанина И.И. Персидина, 5 кирпичных сараев и 8 кузниц. В Гостином дворе располагалось 24 лавки и еще 6 торговых лавок находились на Торговой площади.

Оса приобретала черты цивилизованного города: в 1872 г. в городе появился телеграф; в 1875 г. на базе 2-х классного создано 4-х классное мужское училище; в 1881 г. женское училище преобразовано в прогимназию; 25 мая 1889 г. в Осе появился памятник – часовня в память царствования Александра II; в 1882 г. житель Осы И.А. Кузнецов открыл в 1882 г. первую в городе типографию; книжную торговлю открыли купеческий сын М. Ушахин (1887) и Н. Кузнецов (1888); в 1890 г. купец С.С. Голдобин купил пароход под названием «Промышленник» и основал первое в Осе пароходство; 13 августа 1896 г. Попечительство о народной трезвости открыло в Осе бесплатную народную библиотеку; 13 октября 1897 г. – сельский обыватель Ижевского завода М.А. Иванов открыл первую в городе фотографию. В 1897 г., согласно переписи в Осе проживало 5176 жителей, в том числе 2579 мужского и 2597 женского полу. В Осе сформировалась Торговая площадь: где был построен каменный Гостиный двор с 24 лавками и еще 6 торговых лавок на Торговой площади; в других частях города находилось еще 32 магазина, 11 товарных складов, 3 казенных винных лавки и 15 пивных лавок.

В начале ХХ века город Оса — крупный торговый центр в Прикамье

Грузооборот осинских пристаней в период навигации достигал ежегодно до 2 миллионов пудов грузов, которые доставлялись обозами по зимнему пути. Для обслуживания гужевого транспорта и торговых людей функционировали 4 гостиницы, постоялые дворы, трактиры и кузницы. В Осе насчитывалось около 1000 домовладений, несколько небольших заводов: чугунолитейный, лесопильный, мыловаренные и кожевенные заводы Склюева, Николаева, Хлебникова, Фофанова и Кузнецова. По сообщению Городской управы «Город Оса находится, сравнительно с другими городами, в благоприятном положении. У него есть земли 2838 десятин стоимостью до 140 тыс. руб.; есть недвижимого имущества в постройках до 60 тыс. руб.; есть удобный подъездной путь на Каму, устроенный счетом земства; торговля всеми товарами производится бойко; скупка хлебных товаров и производство кулевой операции поставлены в широких размерах…».

В начале ХХ века активно ведется застройка центральной части города новыми каменными зданиями. Застройщиками их являлись как частные лица – богатые мещане и купцы, так и общественные учреждения – уездное земство и городское самоуправление.

В 1899 г. мусульманское общество города Оса приняло решение о строительстве в уездном городе Оса на усадебных пустопорожних селитебных местах №№ по плану 289 и 290, принадлежавших Торговому Дому «Мухамет Гата Мансуров и К◦» по ул. Гаинской (ныне Володарского, № 41) кирпичного здания мечети. Место после постройки мечети перешло в ведение Духовного ведомства, и в связи с этим, объявленная ценность места в 20 руб., со счета Торгового Дома «Мухамет Гата Мансуров и К◦» была списана.

Мусульманского населения в городе Оса было не так уж и много всего 115 человек, но в деловой и политической жизни города осинские мусульмане играли немаловажную роль: в 1916 г. из 23 гласных Осинской городской Думы – двое были мусульманами.

20 апреля 1906 г. Городская управа наряду с вопросами городского хозяйства решала вопрос об установлении праздничных дней для торговых приказчиков. Окончательное разрешение вопроса было отложено, ввиду просьбы гласного Амирханова, чтобы обязательное постановление об ограничении торговли в дни христианских праздников, не распространялось на торговые заведения, содержимые мусульманами. Свою просьбу Амирханов подтверждал ссылками, на существующие обязательные постановления такого рода в крупных российских городах с мусульманским населением, таких как Уфа, Казань и Оренбург и что установленный в этих городах порядок разделения праздников отдыха для христиан и мусульман признан Сенатом.

24 мая 1906 года Городская управа провела «частное совещание с владельцами торговых заведений в городе Оса». Но соглашения между торговцами христианами и мусульманами в этом совещании не было достигнуто. Торговцы – мусульмане заявили, что они на основании решения Сената будут торговать в христианские праздники, а торговцы – христиане не согласились закрывать торговые заведения в христианские праздники, если в эти дни торговцы – мусульмане будут торговать».

Гласный Амирханов представил собранию Думы документ «Уфимские губернские ведомости» (12 апреля 1906 г. № 78), из которого следовало, что Уфимская Дума издала обязательное постановление об ограничении торговли в воскресные и праздничные дни, согласно которому: 1) в воскресные и христианские праздничные дни открываются в 7 часов утра и закрываются не позднее 7 ½ часов утра все торговые заведения в городе Уфа, за искл. заведений, принадлежащих и управляемых мусульманами. 2) по пятницам, в первые три дня Святой Пасхи и Рождества Христова, в Новый год и в мусульманские праздники открываются в 7 утра и закрываются не позднее 7 ½ часов утра все торговые заведения, содержимые и управляемые мусульманами.

Относительно этого обязательного постановления Уфимской городской думы Осинская городская управа заявила, что «постановление это, если только оно не противоречит закону, обязательно лишь в городе Уфе». При этом было отмечено, что оно «может быть справедливым для этого города, как наполовину мусульманского, но для Осы не применимо, т.к. подавляющее большинство населения в г. Осе – христиане, и торговых заведений, принадлежащих мусульманам, у нас около 10».

По мнению управы такое обязательное постановление было бы издано в нарушение 14 Ст. Устава о предупреждении и пресечении преступлений (Св. Зак. Т. XIV, изд. 1890 г.) на основании которого в городах был установлен порядок в воскресные и торжественные дни, или в табельные и храмовые праздники торговым и промышленным заведениям, за искл. производящих торговлю съестными припасами и кормом для скота, было запрещено открываться ранее окончания божественной литургии (при этом в законе не было сделано никаких исключений для заведений, принадлежащих мусульманам, евреем и другим иноверцам). По мнению управы, если бы дума приняла обязательное постановление такого же рода, как и в Уфе, то тем самым она нарушила бы не только соответствующею статью закона, но также нарушила бы и интересы большинства торгующих в городе Осе христиан в пользу интересов меньшинства мусульман.

При новом обсуждении Думой вопроса о праздничных днях, многие гласные высказали опасение, что установленный Осинской Думой порядок торговли наподобие Уфимского обязательного постановления, может подорвать интересы торговцев христиан – в пользу торговцев мусульман». Гласный Амирханов доказывая несостоятельность такого опасения указал, что торговцы мусульмане не будут торговать по пятницам и другим своим праздничным дням – в течении всего дня и в течении всего года, а в воскресные и праздничные христианские дни – будут торговать только половину дня.

Гласный А.П. Насонов, выступил в поддержку позиции Амирханова, заявив, что ссылка некоторых гласных на нарушение Устава о предупреждении и пресечении преступлений (1890 г.) не основательна «устав отстал от жизни, которая страшно быстрыми шагами идет вперед … Прежде, когда у нас была только относительная свобода совести, этот вопрос разрешился бы просто: «раз Вы живете среди русского населения, религия, которого есть господствующая, то Вы должны подчиняться всем правилам, исходящим от обрядов этой религии»; теперь такое разрешение этого вопроса было бы абсолютно абсурдным, т.к. Всемилостивейшим Манифестом от 17 октября 1905 года Государю угодно было даровать полную свободу совести, и таким образом по религии всякий стал равноправным человеком, и может требовать, чтобы ему никто не смел, мешать верить и соблюдать свою веру… ».

Под влиянием этого выступления Городская Дума большинством голосов против двух в дополнение и изменение действующего обязательного постановления об ограничении торговли в праздничные дни установила следующий порядок: «1. Все торговые заведения в г. Оса, за исключением заведений, принадлежащих и управляемых мусульманами, по всем предусмотренным действующим обязательным постановлениям христианским праздникам – должны быть открываемы в 6 часов утра и закрываемы не позднее 6 ½ часов утра. 2. Все торговые заведения в г. Оса, содержимые и управляемые мусульманами, по всем пятницам (джумги), в первые три дня Святой Пасхи и Рождества Христова, в Новый Год (1 января) в мусульманские праздники: Ураза Байрам, три дня Курбан Байрам, Муххаррам (Новый Год), Рабигаль Эввель (Рождество Магомета) Ряжен (Вознесение Магомета), Шабан (Открытие Божества) и в дни Тезоименитства Государя Императора, Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича должны быть открываемы не ранее 6 часов утра и закрываемы не позднее 6 ½ часов утра».

На проект этого постановления Осинской городской думы в губернское по земским и городским делам присутствие поступила жалоба от торговцев – христиан г. Осы Норицына, Бобинина, Пинягина и других. В жалобе на имя и.д. губернатора они сообщали, что «постановление это состоялось по заявлению нескольких приказчиков, написано по инициативе торговца Кочешева, с мотивами праздничного отдыха приказчикам; решалось оно открытым не голосованием, а пререканием и даже ссорой, и при участии даже не всех торговцев, и под давлением богача торговца Амирханова, … и прямо в ущерб православным торговцам. Дума, предоставляя право торговли в воскресные дни одним иноверцам – мусульманам породит вражду между православными и магометанами, могущую кончиться печальными результатами, как для самих торговцев, так и для торгового промысла православных, ибо, татары, торгуя в воскресные дни, отнимут покупателя у православных и будут богатеть, а православные будут разоряться и прекращать торговлю, в особенности незначительные торговцы, которые таким путем могут дойти до нищеты… Татары, как напр. Амирханов, теперь уже имеющие в Осе обширную торговлю, при настоящем постановлении Думы совершенно захватят в свои руки всю торговлю, а православных поставят в безвыходное положение, и это повлияет на развитие тайной торговли со дворов и задних ходов… Жалобщики просили губернатора не утверждать постановление Осинской городской думы от 1 июля 1906 года, так как такое предоставление права торговли иноверцам и лишение такового православных – вопиющая несправедливость и заявили буквально следующее: «если уж не торговать, так всем, но такого общеимперского закона – нет даже для казённых винных лавок».

В утверждении проекта обязательного постановления Осинской Городской Думы от 1 июля 1906 года об ограничении торговли в Осе по воскресным и праздничным дням – губернатор отказал, ввиду явного противоречия постановления закону /14 ст. Уст о предупреждении и пресечении преступлений Св. Зак. Т. XIV, изд. 1890 г./ и в виду жалобы православных торговцев о несправедливости распределения выгод от торговли между христианами и мусульманами, что это может вызвать озлобление христиан торговцев против мусульман, могущее иметь весьма нежелательные последствия.

После Октябрьского переворота 1917 года, недвижимое имущество, ранее принадлежавшее представителям имущих классов и церкви, составило основу муниципализированного жилого, торгово-промышленного и складского фонда города. На основании Декрета СНК 28 марта 1921 года /Ст. 134 Сб. Уз. и Рас. Р. Кр. пр-ва 26 марта 1921 г. № 21/ муниципализировано 180 жилых, 6 торговых и 18 складских помещений, в т. ч. домовладения, ранее принадлежавшие Мусульманскому об-ву и представителям татаро-башкирского купечества Амирханову, Вахитову, Галееву, Исхакову, Курбан-Галееву, Замигулову, Мансурову, Мазитову, Мукминову и Темирпалатову.

В годы гражданской войны (1918-1919 гг.) на территории Пермской губернии Осинский уезд стал ареной ожесточенной борьбы воюющих сторон. К концу лета 1919 г., в результате контрнаступления Красной Армии на всей территории Пермской губернии была окончательно установлена Советская власть.

В 1922 г. в Осинском уезде проживало 316.380 человек. В хозяйственном отношении уезд, по признанию местных органов власти «как переживший ужасы голода 1921-1922 гг.» находился в неудовлетворительном состоянии: «Громадное сокращение посевной площади, массовое уничтожение скота и в частности, лошадей, убийственным образом отразилось на жизни уезда». По снятию «довольно хорошего урожая в 1922 году» голод еще не был вполне изжит, и к весне 1923 г. ожидалось его повторение «уже в настоящее время в некоторых южных волостях уезда замечается употребление суррогатов». Политическое состояние уезда охарактеризовано как удовлетворительное: «контрреволюционных выступлений в 1922 году не было, за исключением выступлений шаек бандитов с целью грабежа, но и они к концу года доведены до минимума».

14 июня 1921 г. в городе Оса, в соборной мечети состоялся съезд имамов Осинского уезда, созванный для выборов Мухтасиба и решения других религиозных вопросов. Из 81 прихода района на собрание должно были явиться имамы и приходские уполномоченные в количестве не менее 106, но, явилось только 96 человек. Съезд принял Устав управления Мухтасиба 3-го района Осинского уезда. Согласно Уставу в задачи управления Мухтасиба входили следующие вопросы: 1. Утверждать приговоры об открытии приходов, о выборах Мулл и Муазинов, о постройке мечетей и сообщение об этом в Центральное Духовное Управление. 2. Выдавать, утвержденным Муллам и Муазинам – свидетельства и указы, посланные из Центрального Духовного управления. 3. Следить в своем районе за исполнением обязанностей, выполняемых Муллами и Муазинами и проверять донесения о недовольстве населения исполнением их обязанностей, и разрешать эти вопросы по Шариату и т.д. 25 июля 1922 года Осинским уездным отделом управления представителем мусульман 3-го района Осинского уезда зарегистрирован Мухтасиб Мунасипов Мухамедьяр Галяутдинович, утвержденный в этой должности Уфимским Муфтием 21 сентября 1921 г. , в ведении которого находилось 80 приходов в Осинском уезде.

21 июня 1923 года Центральное духовное управление мусульман Внутренней России и Сибири разослало циркулярное сообщение за № 3753 с предложением созвать районные съезды согласно постановлению Всероссийского съезда духовенства и попечителей от 10 июня 1923 года выбрав 2-х делегатов от каждого прихода /по 1-му от духовенства и от попечителей/ для ознакомления с материалами /протоколом/ Всероссийского съезда и выборов Мухтасиба и мушаваров. В связи с этим Мухтасиб 3-го района Осинского у. 6 июля 1923 года обратился в Осинский уездный отдел управления с просьбой разрешить собрание мулл 29 июля 1923 года.

Декларируемая разрешительная деятельность Советского правительства в отношении свободы вероисповеданий граждан и представителей религиозных культов, в обязательном порядке согласовывалась органами управления на местах. 24 марта 1923 г. Пермский губ. Отдел управления отношением № 2344 «категорически» предписал Осинскому уезд. Отделу управления о необходимости подавать сведения об имеющихся на территории Осинского уезда религиозных группах и объединениях /за истекший месяц/ к 3-му числу последующего месяца с указанием «сколько всего зарегистрировано и закрыто групп верующих до отчетного периода, действующие религиозные группы, с которыми заключены договора». Необходимость подобного представления была вызвана неаккуратностью присылки сведений и их несоответствием ранее поданным: «в 1922 году показаны действующими храмов 98, монастырей 3, часовен 95, молитвенных домов 8 и мечетей 14, а на … январь и февраль /1923/ показано зарегистрированных групп верующих: православных – 4, магометанских – 1, еврейских – 1».

После районирования Урала и расформирования губернских и уездных учреждений Осинский район вошел в состав Сарапульского округа Уральской области. В соответствии с этим отчеты о религиозных объединениях и группах посылались в Сарапульский Административный отдел. 16 апреля 1925 года Осинский Райисполком представил информацию «о количестве храмов, молитвенных домов, часовен, монастырей, мечетей и т.п., находящихся на территории Осинского района Сарапульского округа Уральской области»: 2 православных собора в городе Оса во имя Успения Божьей Матери и во имя Святой Троицы, 19 православных церквей, в т. ч. в городе Оса – три церкви во имя Покрова Божьей Матери, во имя Иконы Казанской Божьей Матери /Новокладбищенская/ и во имя Иоанна Предтечи /Старокладбищенская/ и 13 часовен / в т. ч. 1 в городе Оса/ находившихся в пользовании разных групп православных христиан; община Евангельских христиан в Осе и Магометанская мечеть, находившаяся в ведении Осинского общества магометан, зарегистрированного Сарапульским Окр. Адм. Отделом 29 сентября 1924 года. Муллой при мечети был Минкин Карим Салихович, проживающий в г. Оса по ул. Советской, 23/; при мечети находилось управление Мухтасиба 3-го района

В начале 1930-х гг. ситуация в Осе резко меняется. Успехи социалистического строительства, бурный рост активности трудящихся масс вызвали коренную перестройку работы Советов. 26 января 1930 года Осинский Райисполком обратился в Президиум Сарапульского Окрисполкома по вопросу об использовании церквей: Троицкой, Покровской, часовни Невской и мусульманской мечети в городе Оса под общеполезные учреждения». Указанные строения Горсовет предполагал использовать под «культурно-просветительные и другие общественные учреждения для обслуживания нужд города», в частности, здание Троицкого собора предполагали использовать под общегородской клуб, здание Покровской церкви – под зал-читальню, часовню, расположенную на рыночной площади – под книжный киоск и здание мечети – под пожарное депо с каланчой. Осинский Горсовет сообщил, что «подавляющая масса трудящихся г. Оса единодушно и настоятельно требуют закрытия двух церквей и одной часовни с целью использования таковых под культурно-просветительные учреждения. Местные жители мусульмане, за исключением лишенцев, также требуют закрытия мечети».

Мечеть в городе Оса была закрыта согласно постановлению Уральского Облисполкома от 27 сентября 1930 г. /протокол № 50/. В 1933 г. здание мечети Осинским Горсоветом было продано Межрайонному управлению пчеловодов. В 1936 году помещение б. мечети на основании совместного постановления Свердловского Обкома ВКП (б) и Облисполкома от 8 марта 1936 г. передано Осинскому укрупненному детскому дому безвозмездно. 20 марта 1936 г. Президиум Осинского Горсовета во исполнение постановления «Об организации Детского Дома в Осе» принял постановление за № 98 «О выделении домов для вновь организуемого Детского Дома в гор. Осе на 1000 человек», в число которых попало и здание мечети. В связи с этим, 27 января 1937 г. было принято решение Госарбитража при Свердловском Облисполкоме, обязывающее Осинский Горсовет уплатить Межрайонной конторе пчеловодства 18712 руб., что «при отсутствии ассигнований по бюджету ставит Горсовет в чрезвычайно затруднительное положение, который не сможет обеспечить своевременную выплату зарплаты учителям и другим категориям работников, и другие неотложные расходы». В 1944 г. здание мечети было переоборудовано под хлебопекарню Городского Потребительского общества. В 1963 г. здание передано для размещения Осинского Дома пионеров. Здание мечети по адресу г. Оса ул. Володарского, 41 взято на учет госоргана охраны памятников решением Пермского Облисполкома 31 января 1984 г. № 58-р.

Здание изначально одноэтажное (второй этаж выполнен в середине ХХ века) представляло собой одно прямоугольное помещение с пристройкой – михрабом на южном фасаде и прямоугольной пристройкой входной группы на северном фасаде. Утраченный минарет располагался над входной пристройкой. Над михрабом возвышался конусообразный шпиль на двухъярусном барабане-шестерике. В настоящее время здание Пятигранный пониженный михраб перекрыт пятискатной кровлей, над которым возвышается двухъярусный пятигранный столб, завершенный круглым шпилем. Стены здания по всему периметру завершены зубчатым карнизом с тягами. Цоколь здания выдвинут за плоскость стен и завершен валиком с полочкой из тесаного кирпича, углы выделены пилястрами. На южной грани михраба имеется щипцовый кокошник, в западной стене пристроя сохранилось арочное обрамление первоначального окна. Окна основного здания помещались в выступающие оконные ризалиты. Ранее над входом в мечеть возвышался минарет, теперь он перекрыт односкатной кровлей. К сожалению, в Государственном архиве Пермского края не удалось выявить ни одного фотографического изображения Осинской мечети. В иконографии представлен аналог Осинской мечети – фотография Азимовской мечети в г. Казань, опубликованная в журнале «Нива» (1901 г.)

Азимовская мечеть в городе Казань построена в 1890 году на средства казанского первой гильдии купца Муртазы Мустафича Азимова (1812-1887) по проекту, утвержденному Казанским губернским правлением 22 апреля 1887 года.

Мечеть была закрыта постановлением ЦИК Татреспублики в конце 1930-х годов. В 1989 году возвращена общине верующих. Реставрация фасадов с реконструкцией интерьеров осуществлена по проекту Р. Б. Билялова в 1992 году. Является одной из лучших по архитектуре мечетей Казани. Относится к типу двухзальной мечети с наземным минаретом с северной стороны. По условиям ориентации михраба на Мекку мечеть поставлена по диагонали углового участка на пересечении улиц.Размещение треугольного в плане вестибюля между первым залом и минаретом позволило организовать входы в мечеть с улицы и со двора.

Прямоугольное с закругленными углами здание с пятигранным выступом михраба на южной стене и пристроенным к вестибюльному объему с северной стороны стройным трехъярусным минаретом. Восьмигранный первый ярус через многоскатное покрытие переходит в двенадцатигранный, утончающийся кверху, столп минарета. Пышный сталактитовый карниз несет круглый балкон вокруг светового фонаря азанчи цилиндрической формы. Белокаменные, тонко профилированные, с богатой резьбой сталактитовые карнизы, кессоны, филенки в форме “сельджукской цепи” составляют великолепное декоративное убранство фасадов мечети. Анфиладно связанные залы освещены 8 парами высоких окон с подковообразным завершением, в которое вставлена мпоголепестковая розетка с разноцветными стеклами. Трехлопастные стрельчатые арки оконных переплетов эффектно выглядят на просвет в интерьере. Первый зал через широкий стрельчатый портал и боковые двери с цветными витражами связанс основным молельным залом. Прекрасно выверенные пропорции основного зала, оптимальная высота и великолепное оформление интерьера создают ощущение торжественности и возвышенности. Четыре стройные колонны поддерживают плоское перекрытие. Глубокая михрабная ниша покрыта сплошным растительно-орнаментальным ковром в технике резьбы по камню. Плоскости потолка оформлены лепными плафонами, выделенными золотисто-белым сочетанием цветов на голубом фоне. Хрустально-позолоченная люстра своим блеском оттеняет голубизну стен.

Памятник культовой архитектуры татар конца ХIХ века в стиле эклектики национально-романтического направления. В декоративном оформлении фасадов преобладают восточно-мусульманские мотивы, позволившие неизвестному зодчему создать романтический образ мечети. Совершенству фасадов соответствует современная реконструкция интерьеров.

Олег Гайсин