Опрос на тему "Машиноместа"

Смотреть статистику по этому опросуЦифра недели

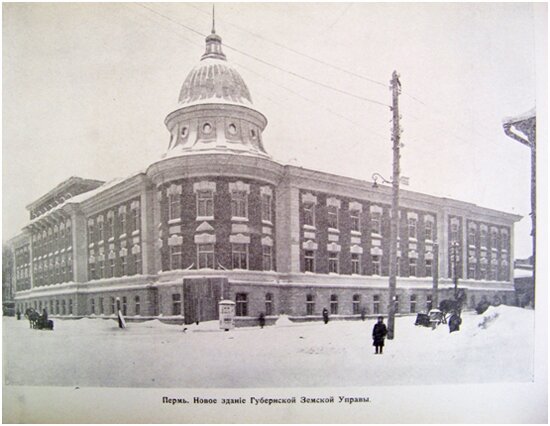

Здание пединститута, г. Пермь, ул. Сибирская, 24

Трехэтажное кирпичное здание на углу улиц Сибирской и Большой Ямской (ныне ул. Пушкина) было построено в 1913 году по проекту архитектора Е.А. Волошинова для размещения учреждений Губернской Земской управы и Губернского Земского собрания.

Летом 1916 г. в связи с усложнившейся военной, а также непрерывно усложняющейся политической обстановкой встал вопрос о мерах по ограничению приема студентов в высшие учебные заведения Петрограда, Юрьева, Москвы и Киева. Кроме того, давно назрела необходимость открытия нового университета в восточной части страны, местом для которого была избрана Пермь – как географический и административный центр обширного района, имеющий разветвленную сеть средних и начальных учебных заведений.

1 (14) октября 1916 гг. состоялось торжественное открытие Пермского отделения Петроградского университета в храме Мариинской женской гимназии в составе первых курсов всех факультетов Петроградского университета: историко-филологического (за искл. факультета восточных языков), юридического и физико-математического (в составе отделений естественного, математического, химического и дополнительно медицинского отделения). По проекту строительства Пермского университета на постройку зданий, предназначенных для размещения университета (по типовому проекту зданий университета Шанявского в Москве) предполагалось ассигновать до 3 млн рублей из местных средств и отвести земельный участок до 50 десятин земли в Новой Слободке.

Однако, в связи с войной, проект строительства нового здания для университета был оставлен до лучших времен. Губернские и городские власти предоставили для университета необходимые помещения. Это были только что построенный Н.В. Мешковым Ночлежно-воспитательный дом на Заимке, новое здание губернской земской управы на ул. Сибирской, корпус Анатомического института во дворе Психиатрической больницы, Александровская больница и Бактериологический институт, для размещения ботанического, зоологического и гистологического кабинетов было использовано здание Кирилло-Мефодьевского училища, а для астрономического кабинета – помещение в земской сельскохозяйственной лаборатории. Для квартиры канцелярии университета и кабинета ректора, аудиторий историко-филологического и юридического факультетов был предоставлен дом Камчатова в районе Черного рынка, университетская библиотека находилась в снимаемой частной квартире в доме Рязанцева по ул. Пермской.

Во время Первой Мировой войны, в 1914-1916 гг. новое здание Губернского земства было занято для постоя войск. В 1916 году, в связи с решением об открытии в Перми отделения Петроградского университета новое здание Пермского губернского земства было предоставлено для размещения факультетов Пермского отделения (с мая 1917 года самостоятельного Пермского университета) университета: историко-филологического, юридического и физико-математического, фундаментальной библиотеки и правления университета. 22 февраля 1918 г. Губернская земская управа сообщила ректору университета, что «в Строительную комиссию по приспособлению временных помещений Пермского университета командируются Председатель управы В.Я. Дьяков, Член Управы И.В. Бабушкин и архитектор Губернского Земства Е.А. Волошинов».

В марте 1918 г. советская власть победила на всей территории Пермской губернии, органы городского и земского самоуправления в Перми были распущены. Положение Пермского университета оставалось неопределенным. Об этом свидетельствует письмо, подписанное группой профессоров университета: «В доме Сорокина живут беженцы, буквально умирающие с голоду: денег нет, хлеба им не дают, работать не имеют права, т.к. не зарегистрированы на бирже труда. Необходима помощь».

23 (10) марта 1918 г. в помещении Исполнительного комитета Губернского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов состоялось совещание по вопросу «об установлении взаимных отношений Пермского университета и Советских учреждений в связи с ликвидацией органов городского и земского самоуправлений».

Представителями Университета была намечена «Программа совещания», в которой вкратце были изложены основные противоречия, возникшие между университетом и местными органами Советской власти: «До сих пор Университет во всех необходимых случаях вступал в сношения с Губернским Исполнительным комитетом и находил решения, одинаково удовлетворяющие обе стороны. Так, например, при сообщении Исполнительному комитету о состоявшейся передаче бывших владений Мешкова на Заимке в ведение Университета, Исполнительный комитет признал этот факт и все последствия из него вытекающие. Точно также, благодаря соглашению с Исполнительным комитетом, был улажен вопрос об отношениях к Рабочему комитету на Заимке».

Представители университета отмечали, что «за последнее время учащаются случаи попыток вмешательства в дела автономного Университета со стороны лиц, являющихся представителями Городского Совета, Комиссара речного флота, Делового Комитета б. Т-ва Мешкова и Каменских: большей частью эти попытки имели целью занятие той или иной части университетских помещений. Все эти случаи, – по мнению представителей университета, –проистекали от не выяснености способа сношений Советских властей с Университетом»: «Центральный орган – Комиссариат Народного просвещения вполне считается с автономией университета, что видно из целого ряда бумаг, полученных Университетом за последнее время. Между тем со стороны местных учреждений иногда не видно достаточного признания этой автономии».

В связи с этим местным советским органам было предложено решить вопрос об автономии Университета совместно с Наркомпросом: «Университет с одной стороны находится в контакте с Комиссариатом Народного просвещения – как центральным органом, надзирающим за деятельностью автономных высших учебных заведений; с другой стороны, нам, казалось бы, важным установить постоянный и единообразный способ сношений в таких случаях с высшими органами местной власти».

Представители университета считали необходимым выяснить «к кому переходят обязательства: Мешкова, города и земства. По нашему мнению: 1) к государству в лице Комиссариата Народного просвещения и 2) к органу местной власти, заменившим городское и земское самоуправление»и предложили план «расширения Университета»:

А) для размещения 1-го,2-го и 3-го курсовИсторико-филологического факультета, Музея и учебно-вспомогательные учреждения; 1-го, 2-го и 3-го курсов Юридическогофакультета; библиотеки (Юрьевская, 2000 ящиков, 200.000 томов) – необходим Земской дом; сюда же студенческие организации – научные кружки, центральный орган.

Б) для размещения Сельско-Хозяйственного факультета – винный склад

В)для размещения клиник Медицинского факультета – помещения в больнице Общества Красного креста и в губернской Александровской больнице …

Г) для размещения аудиторий Медицинского факультетаи лаборатории Физико-Математического факультета – Алафузовский корпус и т.д.

В связи с обращением Пермского университета Губисполком и Губернский Совет народного хозяйства приняли решение о достройке и ремонте переходящих университету зданий и об открытии при физико-математическом факультете фармацевтического отделения и сельскохозяйственного факультета с лесным отделением.

Декан историко-филологического факультета профессор А.И. Сырцов, выбранный председателем комиссии по распределению помещений в здании быв. Губернского земства доложил Совету Пермского университета, что созванная по поручению историко-филологического факультета комиссия в составе: от историко-филологического (проф. С.П. Обнорский и А.И. Сырцов), от юридического (проф. М.В. Птуха и В.Ф. Глушков), от физико-математического (проф. К.Д. Покровский и А.С. Безикович), библиотеки университета (библиотекарь Н.П. Обнорский) и канцелярии университета (советник правления Н.И. Палечек) и губернский архитектор Е.А. Волошинова в двух заседаниях 31 (18) мая и 11 июня (29 мая) 1918 г. обсудили вопросы, связанные с размещением университетских учреждений в новом здании губернского земства.

При этом в первом заседании было решено в первую очередь срочно произвести «незаконченные в течение строительного сезона 1914 года работы – достроить недостающие лестницы, закончить и привести в порядок отопительную и осветительную сети, произвести настилку полов в тех помещениях, где они были заменены временными, поставить, намеченные планом перегородки, двери, отремонтировать рамы, проверить вентиляционную систему и т. д. Одновременно с тем должны быть произведены работы по очистке двора в части, прилегающей к дому, и приняты меры к отведению надпочвенных вод, вредящих зданию.

В заседании, состоявшемся 11 июня (29 мая) 1918 г. выработан проект размещения университетских учреждений в новом здании Губернского земства. Согласно этому проекту:

1) Весь первый этаж здания, за исключением вестибюля и двух примыкающих раздевален, которые оставались в общем пользовании всех учреждений, отводился под фундаментальную библиотеку.

2) Второй этаж здания предназначался для размещения в нем историко-филологического факультета и учебно-вспомогательных учреждений физико-математического факультета.

3) Третий этаж предполагался для размещения юридического факультета с отведением части площади под астрономический кабинет физико-математического факультета. Относительно распределения площадей для общего пользования всех трех факультетов во 2 и 3 этажах было решено устроить 8 аудиторий:

1-я аудитория (по плану – зал заседаний) – 51,3 кв. саж.

2-я аудитория (из трех комнат страхового отдела) – ок. 28 кв. саж.

3-я аудитория (столовая) – 20 кв. саж.

4-я аудитория (курительная) – ок. 12 кв. саж.

5-я аудитория (две комнаты бухгалтерии) – ок. 19 кв. саж.

6-я аудитория (комната кустарного отдела) – 13,2 кв. саж.

7-я и 8-я аудитория (2 комнаты недоимочного отдела) – 10,8 и 8, 5 кв. саж.

Учебно-вспомогательные учреждения предполагалось расположить в помещениях:

Юридического факультета (3-й этаж): Статистико-экономический кабинет в 2-х комнатах пенсионной кассы, на площади 34 кв. саж.; Кабинет уголовного права в ожидальне, на площади 5,5 кв. саж.; Кабинеты гражданского, государственного и международного права в буфетной и продовольственном отделе на площади 40 кв. саж.

Историко-филологического факультета (2-й этаж): «Музей древностей и изящных искусств» в четырех кабинетах членов управы и кабинета бухгалтера, примыкающих к кабинету председателя управы, по ул. Большой Ямской на площади 40 кв. саж.; Философские семинарии и кабинет экспериментальной психологии в 2-х кабинетахредакции «Пермской земской недели» и мелкого кредита, в корпусе по ул. Сибирской на площади 17 кв. саж.; Классические семинарии в кабинете заведующего оценочным отделениеми комнатах отделения, на площади 18,2 кв. саж.; Семинарии сравнительного языковедения в комнате кассы 5,6 кв. саж.; Семинарии русской и славянской филологии в 2-х комнатах агрономического отдела на площади 13,8 кв. саж.; Семинарию Романо-германской филологии в комнате кустарного отдела 5,4 кв. саж.; Семинарии всеобщей истории и русской истории в 2-х комнатах строительного отделения на площади 21,4 кв. саж.; Семинарию Истории церкви в запасной комнате на площади 4,9 кв. саж.

Физико-Математический факультет: 2 комнаты для семинария, 2 комнаты для математического факультета на 2-м этаже в помещении канцелярии и редакции «Пермской земской недели», а также на 3-м этаже – Астрономический кабинет, в помещении санитарного бюро, кабинета зав. строительным отделом и 2-х запасных кабинетов по ул. Б. Ямской общей площадью ок. 30 кв. саж.

Кроме того, под деканат юридического кабинета предназначалась на 3-м этаже комнаты ветеринарного отдела площадью 8,5 кв. саж., под деканат историко-филологического факультета на 2-м этаже ожидальня площадью 8,5 кв. саж.и для общей преподавательской – приемная и аванзал 3-го этажа площадью 13,4 кв. саж.

В 1918 гг. начались работы по приспособлению здания для размещения учреждений Пермского университета, которые были прерваны событиями Гражданской войны 1918-1919 гг. на Урале.

13 сентября 1918 г. заседание Совета ПГУ заслушало доклад ректора университета профессора Н.В Култашева о прекращении работы Строительно-Хозяйственной Комиссии: «Вследствие того некоторого неопределённого положения о котором было доложено в заседании Совета 3/16/ августа 1918 /журнал № 2/57 ст.2./ распоряжением Председателя Совета Губ СНХ от августа 1918 г. № 852 «Работы, производимые в Земском Доме, угол Сибирской и Б. Ямской улиц должны быть закончены все полностью. Работы на Заимке остановить».

10 декабря 1918 г. по мандату, выданному Отделом Недвижимости на имя председателя Губернской ЧК по борьбе с контрреволюцией Малкова, университетские помещения в бывшем Земском доме были заняты для размещения в нем чрезвычайного батальона.12 декабря 1918 г. Совет университета постановил «принять меры к охране, оставшегося в бывшем земском доме университетского имущества…». Совет университета постановил уведомить штаб 3-й армии, что в занятом здании университета «находятся ценные книжные собрания и коллекции…».

В период нахождения в Перми войск Сибирского Временного правительства и возобновления деятельности учреждений городского и земского самоуправления Правление Пермского университета предпринимало попытки возобновления строительных работ в здании бывшего Губернского земства.

В 1919 году, в связи с эвакуацией части профессуры и имущества Пермского университета в Томск, университет был фактически заново организован. С целью восстановления университета в конце 1919 — начале 1920 гг. был пополнен профессорско-преподавательский состав Пермского университета.

В 1920 гг. историко-филологический и юридический факультеты были упразднены, вместо них был организован факультет общественных наук в составе 7 отделений:

1) социально-политическое (правовое),

2) отделение всеобщей литературы,

3) русской литературы,

4) лингвистическое,

5) историко-культурное,

6) истории и теории искусства и

7) философское отделение.

Кроме того, в составе факультета вновь было открыто три новые кафедры:

1) индустриального права,

2) социологии,

3) истории и теории социализма.

С 1922 года после объединения факультетов общественных наук и физико-математического здание по ул. К. Маркса, 24 было занято Педагогическим факультетом университета.

В 1930 году, после выделения из состава Пермского университета медицинского и педагогического факультетов и реорганизации их в самостоятельные ВУЗы, здание по ул. К. Маркса, 24 было занято Педагогическим институтом.

В 1932 году на основании постановления коллегии Наркомпрос от 21 июня 1932 г. было произведено размежевание зданий учебно-вспомогательных учреждений, учебного и хозяйственного оборудования ПГПИ и ПГУ. С октября 1932 года здание по ул. К. Маркса /ныне Сибирская/, 24 было окончательно закреплено за Педагогическим институтом.

Здание кирпичное трехэтажное «Г»-образное в плане, решено в стилистике архитектурной эклектики. Главный вход с угла отмечен портиком с двумя небольшими колоннами. Угловая часть здания закруглена и завершена ротондой с круглыми окнами – люкарнами с купольным перекрытием, завершенным небольшим барабаном с куполом и шпилем. Северный фасад и лестничные клетки боковых крыльев выделены ризалитами. Перемычки над окнами выделены белым цветом и имеют по центру замковый камень. Первый этаж рустован, и отделен мощным карнизом, выделенного белым цветом, от второго и третьего этажей, выложенных из красного кирпича. Между вторым и третьим этажом расположены прямоугольные филенки. Здание завершено развитым карнизом.

3 апреля 1980 года на основании решения Пермского Облисполкома № 234-р здание Педагогического института было взято под охрану государства как памятник истории «Здание, где на гуманитарном факультете Пермского университета работали Б.Д. Греков, М.В. Птуха, С.П. Обнорский, Л.А. Булаховский и другие ученые».

Олег Гайсин