Изменились ли ваши доходы за последние три месяца?

Куда вы тратите деньги после того, как оплатили все необходимые статьи расходов?

Цифра недели

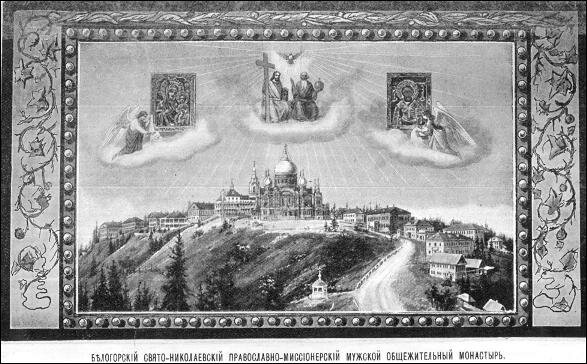

Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь. Часть 1

Монастырский комплекс Белогорского Свято-Николаевского православно-миссионерского мужского общежительного монастыря расположен в 12 км севернее с. Калинино Кунгурского района Пермского края, в д. Белая Гора по ул. Монастырской, 1.

Белая гора находится в северной части Осинского уезда Пермской губ., между Бымовским и Юго-Кнауфским заводами, на водоразделе р. Ирень, левого притока р. Сылвы, впадающей в р. Чусовую и р. Тулвы, впадающей в р. Каму выше г. Оса. Белые горы, состоящие главным образом, «из хрящеватых напластований, покрытые густым хвойным и лиственным лесом», выделялись среди других возвышенностей «большей высотой, недоступностью и некоторой дикой пустынностью».

Свое название Белые горы, получили от того, что, «возвышаясь среди окружающих холмов и всей местности, еще с середины сентября покрываются снегом, который и остается там до поздней весны, тогда как окружающие холмы и окрестности снегом одеваются гораздо позже, да и снег стаивает с них ранее. Таким образом, название «Белых» гор, очевидно, произошло из контраста их с окружающей местностью».

Главное же чем замечательна гора Белая по отношению к окружающей местности – это ее относительная и безусловная высота (453,2 метра), доминирующая над окружающей местностью. Горизонт с гор, по словам одного из первых наблюдателей, «открывается необъятный: на восток невооруженным глазом видна даль на полтораста или более верст, на юг – не менее ста верст, на запад – более ста верст, и на севере видны за Пермью горы закамские, до которых не ближе ста тридцати верст. На всем видимом пространстве другие горы кажутся только холмами, а божьи храмы по заводам и селам – как белые птицы. Стоя на такой высоте невольно отрешаешься от сего суетного мира…».

Белые горы славились особой дремучестью. В окрестных деревнях и заводских поселках бытовала поговорка: «Уйду де от вас на Белые горы!» т.е. спрячусь так, что никто никогда меня не найдет. Поэтому Белогорье издавна было одним из мощных центров старообрядчества. Старообрядческое население Бымовского и Юго-Кнауфского заводов в 1890-е гг. численно преобладало над православным. В 1893 г. в Осинском уезде Пермской губ. было учтено 19543 мужчин и 21056 женщин-старообрядцев разного согласия.

Начало раскола русской православной церкви восходит к реформе патриарха Никона середины XVII в. Цель реформы состояла в повышении авторитета церковной власти в условиях завершения процесса создания централизованного государства.

Содержание реформы заключалось в том, что исправлялись церковные книги и обряды по греческим образцам, принятым в южнославянских странах, церковно-политические связи с которыми для России были очень важны. Создавалась строгая церковно-иерархическая лестница (от священника до патриарха), которая подчинялась общегосударственной системе. Однако значительная часть духовенства и мирян этого значения внешних обрядовых сторон церковной службы (по-другому необходимо было исполнять крестное знамение: не двумя, а тремя перстами; по иным канонам писать иконы, читать богослужебные книги и т.д.) – не поняла и не приняла. Тех, кто защищал прежние формы богослужения или старую обрядовую жизнь, стали называть старообрядцами, староверами или раскольниками. Порожденное церковным расколом старообрядческое движение могло бы оставаться внутренним делом церкви, но поскольку, по мере включения в него низших податных слоев населения, оно начало приобретать ярко выраженную антифеодальную окраску и таило опасность для самого государства, начались жестокие репрессии и гонения на непокорных. Следствием этого были народные бунты, дикие акты самосожжения и бегство старообрядцев на Север, Урал и в Поволжье.

Протоирей Стефан Александрович Луканин, в течение 25 лет бывший уездным и епархиальным миссионером, понимал, что для привлечения старообрядцев в лоно православной церкви следовало бы где-нибудь в центре раскола устроить такой храм или монастырь, в котором отправлялись бы богослужения с точным уставным чином православной греко-российской церкви. Для этой цели лучшего места, чем Белая гора, трудно было найти. При первом посещении Белой горы в ночь с 8 на 9 июня 1890 г. он вместе со своими спутниками после трудного подъема поднялся на вершину горы, откуда открывался вид на окрестности. По его словам: «Дивная местность и очаровательный вид с нея на все четыре стороны света до того поразили меня, что привели в какое-то особенное вдохновение, и я, будучи точно вне себя, только и упрашивал товарищей: «Принесите топор, срубим дерево, сделаем крест и поставим его на сие место, ибо место это не простое и его нужно посвятить достойной и высокой цели»

Именно тогда, 9 июня 1890 г., епархиальный миссионер Стефан Луканин установил на Белой горе первый деревянный крест и решил устроить православную обитель, которая должна была стать центром распространения православия среди старообрядческого населения, проживающего в окрестностях Белой горы. Через год, 16 июня 1891 г., на Белой горе был освящен грандиозный 7-ми саженый крест, который стал называться «царским», сооруженным в память спасения наследника престола цесаревича Николая Александровича от грозившей ему опасности в г. Оцу 29 апреля 1891 г. при путешествии по Японии. К этому кресту в Неделю Всех Святых по приговору православного и единоверческого населения Юго-Кнауфского, Бымовского, Мазунинского и Юговского заводов было положено всеобщее обещание «ежегодно совершать на Белую гору торжественные крестные ходы для совокупного молебствия о здравии и благоденствии Их Императорских Величеств, Царствующего Дома, о ниспослании благовременного дождя и урожая хлебов» (23 апреля 1901 г. крест был уронен бурей, а вместо него поставлен новый металлический, позолоченный, с изображением Распятия).

31 мая 1892 г., в НеделюВсех Святых, на Белую гору был крестный ход, во время которого был принесен, пожертвованный Преосвященным Владимиром образ святителя и чудотворца Николая, полученный им в дар при посещении храма в с. Березовском Уфимской губ. Чтимую икону до самого места богослужения несли попеременно два священника: православный и единоверческий. По окончании молебна был проливной дождь, который промочил всех до нитки. На следующий день, «желая еще больше насладиться величием честного креста и красотой природы Белой горы» православные, единоверцы и старообрядцы разделились на две группы, и началось прямо под открытым небом пение церковных песен и тропарей, которое оглашало окрестности до шести часов утра. После этой ночи у миссионера Луканина окончательно укрепилась мысль об устройстве именно здесь, на Белой горе, просветительно-миссионерского монастыря.

О скорейшем воплощении этой идеи в жизнь написал в своем завещании Преосвященный Владимир Епископ Пермский и Соликамский. Преосвященный Петр, занявший епископскую кафедру, «принял близко к сердцу» мысль о постройке монастыря в центре раскола, встретив в этом деле полное сочувствие и деятельное участие со стороны представителей светской власти. Губернатор П.Г. Погодин, придававший большое значение вопросу содействия гражданской власти усилиям духовенства в деле распространения православия, приказал исправить дороги и устроить мосты.

18 июня 1893 г. Преосвященный Петр Епископ Пермский и Соликамский освятил на Белой горе место для закладки храма в память чудесного спасения жизни наследника Всероссийского престола цесаревича Великого Князя Николая Александровича. Накануне богослужения в Белогорье стояла сильная засуха, и неурожай, казалось, был неизбежен.

У многих староверов, среди которых был и крестьянин Юго-Кнауфской волости Василий Ефимович Коноплев, появилась мысль испытать силу молитвы самого православного архиерея: «Если по молитве преосвященного Петра на молебне на Белой горе Бог даст благодатный для плодородия дождь, то мы оставим раскол и обратимся в православную Церковь». Накануне, 17 июня, не было никакой надежды на изменение погоды. Но 18 июня с утра пошел дождь, который во время обедни стал усиливаться; крестный ход пошел на гору уже под проливным дождем, сделалось прохладно, а при ветре даже и холодно. Когда владыка стал снимать с себя рясу для облачения, дождь стал стихать, подул сильный ветер и нес облака ниже горы, так что было видно как неслись мимо величественного креста, разделяемые им… Народ с умилением внимал словам святителя, речь которого была исполнена благодушия, кротости, доброты и снисхождения к заблуждающимся; событие само по себе необычайное, многие, особенно из старообрядцев, впервые в жизни увидели православного архиерея, беседующего со своей паствой. Здесь, кажется, у старообрядцев разрешились все смущавшие их душу сомнения.

На Василия Коноплева «чудесно явившийся дождь» оказал настолько сильное воздействие, что он сбегал под гору, домой, откуда принес хлеб и соты, и всенародно при православных и старообрядцах поднес их владыке. Тот спросил, кто подносит. Ему объяснили, что коренной старообрядец, начетник. Владыка, приняв дары и приветливо поговорив с Коноплевым, сказал: «Такой разумный муж надолго старообрядцем не останется, но скоро из тьмы выйдет на свет и будет с нами – сыном православной Церкви»

В этом же году, 17 октября, в Пермском кафедральном соборе преосвященный Петр совершил таинство миропомазания и присоединения к православию одного из видных деятелей раскола, последователя австрийской иерархии жителя Юго-Кнауфского завода В.Е. Коноплева, восприемником которого был губернатор П.Г. Погодин.

Незадолго до этого, 28 сентября 1893 г., на Белой горе преосвященным Петром по просьбе местных жителей был совершен благодарственный молебен – по случаю обильного урожая минувшего лета. Это богослужение стало важнейшим событием в общественной жизни Белогорья – торжеством православия над расколом. К 12 часам на Белую гору прибыли крестные ходы из близлежащих церквей, которые несли святые иконы, назначенные в дар будущему Белогорскому Свято-Николаевскому монастырю, в частности, копию с чудотворного образа святителя Николая Березовского, икону «Живоносный источник», подаренную бывшим преосвященным Владимиром, и древний образ Святителя Николая (Строгановской школы). Ровно в 12 прибыл преосвященный Петр, которого встречало православное и единоверческое духовенство и миряне.

После облачения владыка освятил привезенные из Москвы колокола, а затем обратился к народу с поучением, в котором он, одобряя желание верующих вознести благодарственную молитву на Белой горе, сказал: «Горы вообще в глубокой древности избирались для созерцаний духовно-возвышенных. В истории рода человеческого все исключительные, многознаменательные события, совершались на горах…». Развивая эту мысль, владыка пояснил, что устроение на горах святых обителей тоже ведется с глубокой древности, указав множество знаменитых обителей на Востоке, в Греции и у нас в России, которые утверждались на горах, «как светильники, указуя путь во тьме блуждающим».

Осенью 1893 г. с благословения Преосвященного Петра устроены: небольшой деревянный 2-х этажный дом, сарай и колодец. 23 сентября принесены из Перми иконы: Живоносный источник и Св. Николая Чудотворца, последняя дар и благословение Архимандрита Павла (прусского). 28 сентября Преосвященным Петром освящена деревянная часовня, впоследствии обращенная в храм, и освященная в честь Св. Николая 28 февраля 1894 г., который «по неисповедимым судьбам Божьим» 16 ноября 1897 г. сгорел до основания. 12 июня 1894 г. Преосвященный ПетрЕпископ Пермский и Соликамский совершил закладку храма с приделами в нижнем этаже (Всех Святых, освящен 1 октября 1896 г.) и в верхнем (Иконы Иверской Божьей Матери, освящен 29 июня 1895 г.).

20 января 1897 г. Синод Русской Православной церкви утвердил штаты Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, состоявшего в Осинском у. Пермской губ. на правах общежития. Цель основания его на Белой горе – обращение проживающих в окрестных деревнях и селах раскольников разных сект в православие путем ежедневных истовых-уставных богослужений и проповедования Слова Божьего.

Согласно утвержденным штатам, управление монастырем было возложено на обязанность и ответственность Строителя и Первого настоятеля Игумена Варлаама, бывшего старообрядца австрийского согласия Василия Ефимовича Коноплева. Всего братии в обители к 1 января 1910 г. состояло в монастыре: 1 игумен (Варлаам), 21 иеромонах (казначей и скитоначальник Иеромонах Серафим; благочинный иеромонах Антоний; зав. Пермским подворьем иеромонах Ювеналий; иеромонахи Антипа и Иннокентий; и.д. эконома иеромонахи Никандр и Феоктист; и.д. духовника иеромонах Арсений; иеромонахи Антоний, Пахомий, Герасим, Мартиниан; и.д. ризничего Иеромонах Иоанн; иеромонахи Григорий, Виссарион, Иосиф, Паисий, Илларион, Николай, Петр; 7 иеродиаконов (Флавиан, Игорь, Николай, Афанасий, Варсонофий, Михей, Сергий), схимников 4 человека, манатейных монахов 26, указных послушников 24, бельцов 318, мальчиков учившихся в церковно-приходской школе (с 1894 г.) при монастыре 13, итого 414 человек; при Серафимо-Алексеевском ските жило до 35 монахов и при Пермском подворье Белогорского монастыря 56 монахов и послушников.

В личных делах монахов «Белогорского Свято-Николаевского православно-миссионерского мужского общежительного второклассного монастыря Пермской епархии (с представлениями игумена монастыря Варлаама епархиальному архиерею о награждениях или переводах) отражены биографии монахов и послушников монастыря – их жизнь до прихода в монастырь, период послушания и служения в схиме. Многие из этих людей впоследствии продолжили службу при Пермском Архиерейском доме.

Судьбы этих людей, связавших свою жизнь с монастырем, в период двух революций 1917 г. и гражданской войны 1918-1920 гг., начала периода гонений и последующих событий раскола русской православной церкви и борьбы обновленческого и староцерковнических течений в дальнейшем были забыты и требуют тщательного и детального изучения материалов в архивах репрессированных лиц.

В основу монашеской жизни монастыря был положен устав Афонского монастыря, поэтому за Белогорским монастырем укрепилось название «Уральского или Сибирского Афона». На рубеже XIX-XX вв. Белогорский монастырь – это значительный комплекс культовых, жилых и хозяйственных, центр православной культуры Пермского края, один из основных объектов православного паломничества в России до конца 1917 года. Ежегодно монастырь посещало до 70 тысяч паломников. В июле 1914 г. Белогорский монастырь посетила Великая Княгиня Елизавета Федоровна.

«Каждый год, едва только стает снег и появится первая зеленая травка, со всех сторон нашей обширной матушки-России потянутся толпы паломников к св. обителям, к мощам угодников Божьих. И, слава Богу, не совсем еще оскудела наша Русская земля святыми местами, много иноческих обителей рассеяно по всему лицу ея. Есть между ними богатые, славные лавры и знаменитые историческим прошлым монастыри, а есть и скромные, малоизвестные, но сияющие высокими духовными подвигами своих блаженных и живых еще настоятелей». Среди таких монастырей был назван Белогорский монастырь: «Не велик еще этот монастырь и слава о нем не распространилась еще далеко; но невидимая благодать Божия осенила его с первых дней основания … Этот мужской монастырь находится в Пермской губ., в 90 верстах от Перми». Впечатление от поездки, в Белогорский монастырь в августе 1908 г. были описаны паломницей Марией Р. Путешествие, начавшееся в Вятке на пароходе до г. Оса, и продолжившееся в экипаже из Осы трактовой дорогой на Кунгур, завершилось пешим подъемом на Белую гору: «пришлось идти пешком. Гора поднимается тремя уступами, из которых последнийпочти вертикальный». «Но вот и обитель – давно жданная, дорогая, святая. Подъезжаем к гостинице, встречает монах и дает нам номер, Входим – большая чистая комната, три окна, а из них опять чудный вид на безбрежные дали». Паломница описывает церковь во имя Иконы Иверской Божьей Матери, виды открывающиеся с горы: «Церковь небольшая двухэтажная, с террасой вокруг. Главная святыня Белогорского монастыря - это рака с частицами мощей св. угодников и чтимая икона Иверской Божьей Матери. По окончании обедни мы вышли на террасу, и что за чудная, поражающая картина представилась взорам! Безбрежные, синие дали где-то далеко-далеко сливаются с горизонтом. Простым взором видно на 50-60 верст, а в подзорную трубу на 160 верст. Да, поистине это второй, только северный, Афон, как и приходилось слышать от многих, не только по природе, но и по строгому монастырскому уставу, по длинным, за полночь, службам и вообще по тому отпечатку отшельничества, который лежит на всех его обитателях».

Паломница сообщает, что главной движущей силой этой Божьей обители является сам настоятель игумен Варлаам. «Отец Варлаам усердно и мудро управляет своей обителью. Он отличается удивительной простотой, лаской, сердечностью, и совершенно незлобив. В его душе, кажется, уместился бы весь мир. Дает он и выговоры, но тихо, смиренно, с мольбой к виновному, и часто слезы текут из его глаз. Занят он все время и трудно решить, когда он спит, потому что разве самое незначительное время он отдает своему отдыху. Сам следит за всеми постройками, сам служит примером во всяком деле, а летом со всей братией выезжает в поле на сенокос и жнитво, и трудится не хуже всякого молодого послушника. И службы о. Варлаама отличаются какой-то особенностью, – стоять не внимательно за ними нельзя. Ласковый голос его, кроткий и властный, невольно очаровывает каждого. А как хороша его общая исповедь! И стоит только появиться этому праведнику на кафедре, как со всех сторон народ тесным кольцом обступает его. Вот он еще молчит, не начал, а уж у тетушек, у дядюшек слезы к горлу подступают, готовые вылиться при первом же слове любимого батюшки. Да и сам батюшка вместе с ними плачет – слезы частенько блестят на его ласковых, тихих глазах. Хороши и проповеди его, хороши и просты, какой то силой невидимой проникают в самое сердце. Образование о. Варлаам не получил, но имея с детства живой, восприимчивый характер, хорошие способности и с ранних лет, усердно изучая Священное Писание, он может легко превзойти человека, получившего духовное образование. А каким превосходным и опытным миссионером он является среди раскольников, сам бывший раскольник, хорошо знающий их обычаи и перешедший в православие по убеждению. Не одна сотня их обращена им в православие. И нужно слышать его речь с ними: сколько в ней смирения, терпения, меры снисходительности и веры в свои убеждения! Строгость к себе и снисходительность к другим – вот принцип этого монаха. Да, действительно, лучшего помощника Православной церкви не найти среди этого рассадника раскола».

При основании монастыря были сделаны значительные земельные пожертвования:

1. в 1893 г. под постройку зданий обители отведено на Белой горе 3 дес. земли из надела жителей Бымовского об-ва из росчистей крестьянина Павла Гладышева;

2. отмежевано из Бизярской казенной дачи 404 дес. лесной и сенокосной земли;

3. пожертвовано Почётным гражданином г. Перми Павлом Степановичем Жирновым часть земельных угодий, состоящих из лесонасаждений в южном и северном участках Бизярской заводской дачи в количестве 154 дес.: «12 марта 1904 г. по слушанию предложения Обер-прокурора Св. Синода Высочайше утверждено «принятие Белогорским монастырем Осинского у. Пермской г. земли 154 дес., с растущим на ней лесом и другими угодьями в Бизярской даче № 2 Осинского у., пожертвованной П.С. Жирновым с тем, чтобы «земля в количестве 4 дес., лежащая в 18 и 28 кварталах была употреблена на постройку Серафимовского скита, а остальные 150 дес. для монастыря» и т.д.

К 1909 г. находившаяся в распоряжении монастыря земля в количестве 580 дес. распределялась на следующие угодья: лесная 443 дес., сенокосной 55 дес., пахотной 25 дес., под огородами 5 дес., под постройками 2 дес. и неудобной 50 дес. Часть надельной лесной земли была признана удобной для развития хлебопашества и сенокошения, а меньшая часть надела находящаяся под логами и оврагами – неудобной. Для развития сельскохозяйственной отрасли, земледелия и луговодства монастырь проводил постепенную расчистку неудобных мест от кустарника и мелкого, непригодного леса.

Одна из паломниц сообщала, что ей удалось посетить Серафимо-Алексеевский скит, расположенный в 5 + верстах от Белой горы, куда доступ женщинам был ограничен.

По ее описанию: «Скит не велик, нет в нем никакой роскоши, но как дорог он и мил каждому сердцу, знающему его, или кто хотя бы немного знаком с жизнью его насельников. Скит отличается особенно строгим уставом, он напоминает собой древние иноческие обители, и может впоследствии, вполне послужить таким же светильником, какими в свое время были и они. Светильником не в смысле науки, но в смысле нравственного воздействия – в напоминании людям забытых ими целей жизни. Строгое неопустительное соблюдение скитского устава его насельниками, сознательное выполнение всех его требований невольно закалит их волю, воспитает характер и сделает людей готовыми на всякий самоотверженный подвиг». «В скиту две церкви. Одна из них называется пещерной. Находится она в горе и своим внутренним устройством и всегдашним мраком напоминает Киевские пещерные храмы. Из скитской ограды в нее ведет живописная тропинка с маленьким мостиком через овраг, на дне, которого пробивается среди зелени светленький ключик. Словом, кругом та же роскошь природы, та же живописная, поражающая, своеобразная ее красота. Уютно, хорошо, спокойно».

Серафимо-Алексеевский скит, названный в честь Преподобного Серафима Саровского, был основан в 1902 г. «для ищущих большего уединения и желающих проводить более строгую аскетическую жизнь», на расстоянии 5-ти верст от монастыря, в лесной даче П.С. Жирнова на пожертвованном им участке земли с лесом «с благословения Преосвященного Иоанна и настоятеля Белогорского монастыря Игумена Варлаама».

Начало основания скита было положено постановкой простого креста 10 сентября 1902 г. и устройством небольшой кельи, в которой стали жить желающие из братии монастыря. Затем был построен двухэтажный деревянный дом для помещения братии, трапезной и кухни, в нем же до сооружения храма совершались службы. Вокруг скита сооружена деревянная ограда с въездными и святыми воротами. 24 июня 1904 г. состоялась закладка храма и 22 июня 1905 г. освящение скитского храма в честь Преп. Серафима Саровского. 30 июня 1905 г. совершена закладка пещерного храма в выкопанной братией пещере во имя Преп. Антония, Феодосия и Всех Печерских чудотворцев, а 2 сентября храм был освящен. По примеру Гефсиманского скита вход женщинам в Серафимовский скит был запрещен, за искл. трех дней в году: 19 июля, 17 августа и на второй день недели Всех Святых. В скиту постоянно жили 35 монахов, которые несли послушание при богослужениях, клиросное, при пении неусыпной псалтири, письмоводству, портняжное, сапожное, столярное, хозяйственное, печение хлеба и просфор и др. Начальником Серафимо-Алексеевского скита был Иеромонах Серафим – известный православный писатель, богослов, философ и историк.

«Главным носителем подвижнического скитского духа, по мнению паломницы, давшей яркое и образное описание Преподобного о. Серафима, является интеллигентная светлая личность его настоятеля». Иеромонах Серафим родом «из воспитанной, религиозной купеческой семьи, с детства отличался необыкновенной воспитанностью, развитием не по летам и особенной стойкостью характера. Маленьким мальчиком он любил уединение, не по детски был серьезен и много читал. Впоследствии он усердно занимался изучением светских наук и вместе с тем тщательно изучал Священное Писание. 25-ти лет он оставил мир и ушел на совершенно почти еще пустынную Белую Гору, где вскоре и постригся в монахи. Но, желая еще более уединенной жизни, он через 2 года ушел из монастыря и в 5 верстах в глухом лесу, основал этот маяк, Серафимовский скит. Настоящий инок, высокой жизни, с великой душой и умом он является в наше измельчавшее великими людьми время замечательным человеком. Твердый, смелый и осторожный, глубокий идеалист, он без труда подчиняет себе людей, и имеет громадное благотворное, нравственное влияние на свою скитскую братию. Обладая хорошим пониманием людей, он глубоко и серьезно вглядывается в общий строй жизни, и, уйдя лично от мира, внимательно следит за мировой жизнью ради блага мира. Из тихой лесной кельи он внимательно всматривается в мир, думает и страдает над ним, и старается помочь ему. В то же время о. Серафим великий молитвенник – молитва поддерживает его, она источник его силы часто среди самых непосильных трудов. Но чтобы судить, нужно лично видеть его молящимся, особенно во время литургии. Обладает о. Серафим и выдающимся даром слова: проповеди его очень живы и содержательны, и дышат глубокой ревностью к Богу. Из его уст, часто без всякой подготовки, как из уст Златоуста, льются целые потоки речей и властно подчиняют толпу своему влиянию». Келья Преподобного Серафима находилась наверху под колокольней: «вся заваленная книгами, тетрадями, бумагами. Книги на полу, на диване, на полках. Масса его собственных сочинений. В переднем углу много икон. Теснота. Ничего лишнего. Письменный стол, кресло, стул и деревянный диван, заменяющий кровать, а остальное – книги, книги и бумаги. И среди этой обстановки сам добрый, трудолюбивый, милый хозяин – душа всей скитской семьи, в доброй беседе с которым так незаметно прошло время…».

Кроме того, в Перми на пожертвованной от пермской мещанки П.А. Митрофановой по дарственной записи в 1899 г. усадьбе по улице Петропавловской в том же году на средства пермского купца Г.В. Бердинского был построен двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте под железной крышей для помещения братии, приезжающих в Пермь по делам монастыря и, странников, идущих в монастырь и обратно, а также приезжающих говеть на Подворье. На этой же усадьбе в виде часовни Бердинским была устроена молельня (в 1903 г. на его же средства переделана в церковь).

В 1903 г. попечителем обители П.С. Жирновым на усадьбе был устроен водопровод, и в 1904 г. им же пожертвовано смежное с подворьем усадебное место с надворными постройками. В 1907 г. храм при Белогорском подворье был расширен пристройками, устроен купол и в правом приделе в 1908 г. освящен престол в честь Преподобного Сергия Радонежского. На подворье Белогорского монастыря в Перми постоянно жили 56 человек, которые несли послушание клиросное и по домашнему хозяйству. Заведовал подворьем Белогорского монастыря иеромонах Ювеналий.

В другой статье, автор, подписавшийся как «Благодарный паломник», сообщает, что он «удостоился сам 4-й раз побывать на Белой Горе». «Молва о Белой Горе ушла далеко за пределы Пермского края, в области которого он находится. Откуда только не идут и не едут на Белую гору. Не за сотни, за тысячи и десятки тысяч верст идут, идут и едут на Белую гору ежедневно десятки тысяч паломников… Ежегодно бывает здесь от 50 до 60 тысяч человек, одних только причастников насчитывают до 30 тысяч каждый год».

Паломник задается вопросом: «Что же манит и влечет сюда эти десятки тысяч ежегодных посетителей? Ведь здесь нет ни старчества, в буквальном смысле слова, хотя некоторые белогорские насельники являются мудрыми и опытными советниками в духовной жизни, нет здесь каких либо выдающихся святынь, обитель совершенно юная, всего и существует каких-нибудь 18 лет». На своей вопрос он отвечает словами одного из белогорских насельников, который в стихах пытался отобразить особенности местного богослужения: «Здесь служба Божия сполна, как служилась издавна; здесь прекрасно очень пение, что приходишь в умиление» «прежде всего влечет и манит всех сюда, полное, уставное, велелепное богослужение, которое от начала обители по узаконенному обету совершается здесь без всяких даже малейших упущений. Это богослужение то и дело прерывается воодушевленным и искренним проповедованием слова Божия самого о. настоятеля. За праздничной и воскресной всенощной здесь обычно бывает по три поучения: пред шестопсалмием, среди кафизм, и после 6-й песни канона. Наконец, так много украшается это дивное богослужение и прекрасным пением, которое минутами прямо душу захватывает, задевает самые лучшие струны человеческого сердца…»

Автор называет Белогорский монастырь нашим «Сибирским Афоном».

В заключении своей статьи этот «Благодарный паломник» сообщает некоторые практические сведения, необходимые для будущих паломников: «Путь на Белую гору с проведением новой железной дороги на Кунгур значительно облегчился: от Перми до ст. Ергач езды всего 3-4 часа, и билет в 3-м классе стоит 1 р. 10 к. А от ст. Ергач до белой гору верст 30, лошади чаще всего имеются Белогорские в том странноприимном доме, который выстроен Белой горой близ железнодорожной станции».

В начале ХХ в., вследствие громадного стечения богомольцев в Белогорский монастырь, особенно в Петровский и Великий посты и неделю Всех Святых, Иверский храм оказался маловместительным, вследствие чего 24 июня 1902 г. Преосвященный Иоанном Епископ Пермский и Соликамский совершил закладку престола соборного каменного храма на Белой горе в честь Воздвижения Честнаго Животворящего Креста Господня, благословение на сооружение его дал еще в 1898 г. св. Иоанн Кронштадтский.

На это торжество прибыло до 15 тысяч паломников. При закладке присутствовал и пермский губернатор Д.Г. Арсеньев, оказавший обители во время своего губернаторства неоценимые услуги. Соборный храм, по мысли его создателей, должен был иметь три престола: в честь Воздвижения Честнаго Животворящего Креста Господня, св. Иоанна Предтечи и св. Николая Чудотворца Мирликийского. План собора составлял, вероятно, по повторно применяемому проекту и строил его под своим наблюдением гражданский инженер, губернский архитектор Е.И. Артемов.

По плану, составленному Артемовым, вероятно, по повторно применяемому проекту К. Тона собора Христа Спасителя, «собор должен быть квадратного размера, по 25 сажен в длину, ширину и вышину. Пятиглавый, и еще пять малых глав должны помещаться над папертями собора со всех сторон. В нижнем этаже собора устроится в виде усыпальницы и поставится машина для отопления, а вверху будет сделано три иконостаса. Вместимость собора была рассчитана на 5 тысяч человек – молящихся».

Для изыскания денежных средств на сооружение соборного храма, по благословению Преосвященного Иоанна Епископа Пермского и Соликамского, при монастыре был учрежден Строительный комитет под председательством Игумена Варлаама. В период строительства собора, по показанию казначея Белогорского монастыря иеромонаха Иннокентия, 21 сентября 1908 г., была совершена попытка экспроприации денежных средств из кассы монастыря: двое неизвестных, вошедших в его келью в 3 часа дня, потребовали выдать им 15-18 тыс. руб., объяснив, что «деньги они берут на партийные нужды». Иеромонах Иннокентий ответил, что «в монастыре идет строительство собора, денег не хватает, и что у него не найдется и 15 копеек, причем отворил ящики своей конторки, где лежали разные счета и бумаги».

Налетчики обыскали келью, но, не найдя денег, предупредили, чтобы через неделю была приготовлена сумма в 15 тыс. руб., иначе они угрожали убить его, иеромонаха Иннокентия и игумена Варлаама. По словесному описанию налетчиков полицией было проведено дознание на предмет установления личности грабителей: «В монастыре, где живет 400 человек, он их не видел, по всей видимости не местные, выйдя из монастыря, они ушли под гору, направившись, либо в Бымовский, либо в Юго-Кнауфский завод, где находится становая квартира. Население этих людей вспомнить не могло». В г. Кунгур, где среди учеников Технического училища Губкина было много евреев, подходящих по приметам, злоумышленники также не были выявлены. Среди строителей ж/д линии Пермь – Екатеринбург (на ст. «Белая гора» – «Ергач» в 15 в. от г. Кунгур и в 16 в. от Бымовского завода), где также было много евреев, армян и греков, подходящих под описание, был опознан один грек, который в момент следствия, выбыл из расположения строительства. Полиция проверила новобранцев, среди которых по приметам установлены двое, похожих по описанию: «один сын отставного чиновника, светло-русый, а другой сын служащего, брюнет, типичный еврей, оба без определенных занятий». Кроме того, следствие не исключало, что возможно грабителями могли быть «окрестные поселяне», живущие в поселках под Белой горой, враждебно относившиеся к монастырю. В 1907 г. Было совершено нападение на скитника, жившего в келье под горой, совершенное беглым каторжником при участии трех крестьян, живших под горой. Все виновные были пойманы и осуждены на каторжные работы. Вообще, по словам иеромонаха Иннокентия, «окрестное население развращенной нравственности и падки на наживу». К 21 сентября 1908 г. при монастыре работало более 200 человек рабочих из Бымовского, Юго-Кнауфского заводов, д. Ерши (360 дворов) и из других окрестных селений. В общем злоумышленников так и не нашли. Следствие не исключало и сговор казначея Белогорского монастыря иеромонаха Иннокентия с грабителями, поставив ему в вину запоздалое обращение в полицию. Следствие установило, что иеромонах Иннокентий – «сам из крестьян Осинского у., город Кунгур знает хорошо, т.к. 20 лет т.н. был учеником Губкинского Технического училища, но т.к. в то время среди учеников началось революционное брожение, и 2 учеников даже были сосланы в ссылку, он вышел из 2-го класса, вернулся домой, а затем с открытием Белогорского монастыря поступил в него».

В 1915 г. собор был почти закончен постройкой, весной того же года были подняты на купола собора изящные металлические кресты, изготовленные на средства попечителя Димитрия Степановича Жирнова: «Отрадно было видеть, как золотые кресты далеко испускают свой блеск, привлекая собой внимание богомольцев, … Усталые путники, изнемогшие в долгом странствии своем, приближаясь к Белой горе, и увидя еще издали соборный храм с блестящими на нем золотыми крестами, осеняют себя крестным знамением, и ободряются телесными и душевными силами, желая скорее придти в это Божий храм, который так величественно возвышается на вершине Белой горы и как бы зовет видом своим придти под покров его, кто страдает и изнемогает в жизни своей».

Храм был оборудован новейшей вентиляцией и паровым отоплением, устроенным на средства ктитора и попечителя обители Павла Степановича Жирнова. В самом соборе везде был выложен красивый каменный пол из метлахской плитки, как дар любви к соборному храму от доброго сердца попечителя обители Дмитрия Степановича Жирнова.

В ноябре 1916 г., в общем совещании во главе с настоятелем монастыря о. Архимандрита Варлаама, и старшей братии обители при участии Благочинного монастыря Архимандрита Ювеналия, Епархиального Миссионера А.Г. Куляшева и попечителя обители Д.С. Жирнова рассматривался и обсуждался вопрос относительно времени освящения соборного храма, который уже почти был окончен постройкой своей. По всесторонним суждениям решили, так, чтобы к весне 1917 г. поспешить окончанием постройки всего собора, а в первых числах июня назначить уже и самое его освящение.

После совещания спешно начали заканчивать разные работы, как внутри, так и снаружи собора. К весне 1917 г. был поставлен в соборе средний главный иконостас.

Иконы для иконостаса исполнены в живописной мастерской монастыря, изображения написаны в греческом стиле, что и вызывает молитвенное настроение народа. Красиво сделаны заклиросные киоты, очень художественной работы. Для украшения собора были использованы иконы, изготовленные в иконописной мастерской монастыря. Наиболее дорогие иконы, помещенные в иконостасе, современники оценивали каждую в 3 тыс. руб. Резной иконостас был покрыт сусальным золотом.

Крестовоздвиженский собор – крестово-купольный храм с большим центральным куполом и четырьмя малыми главами, расположенными по углам, с запада дополнен притвором с двумя шатровыми звонницами. Основной объем надземной части Крестовоздвиженского собора – двухсветный, под ним расположен «пещерный» храм.

Фасады Крестовоздвиженского собора решены в стиле т.н. «эклектики», выразившейся в использовании традиционных элементов «византийского» и «неорусского» стилей архитектуры – крупные и мелкие кокошники и закомары, балясины с «дыньками», кирпичный орнамент в виде «бегунца», гирьки в проемах звонниц, формы куполов и шатровых завершений. Снаружи стены собора были украшены иконами, писанными на жести в мастерской монастыря. Вокруг собора на широкое пространство устроена площадь и вся залита асфальтом, что представляло удобство при совершении крестных ходов и других молений, а главное, предохраняло нижнюю часть собора от сырости. Площадь перед собором выложена асфальтом. Стоимость строительства Крестовоздвиженского собора была оценена в 230 тыс. рублей.

Когда все работы по постройке собора были уже закончены, приехала комиссия во главе с инженером Артемовым, осмотрела тщательно весь выстроенный собор и составила акт в его благонадежности и прочности (к сожалению, акт найти не удалось). После этого сделали доклад Епископу Андронику об окончании постройки собора, и Владыка соизволил сам лично совершить освящение его 7 ,8 и 9 июня, дабы три дня было духовное и радостное торжество. Торжество освящения соборного храма в Белогорском монастыре Пермской епархии было подробно описано епархиальным миссионером А. Кулешовым в отдельном издании, опубликованном в 1917 г., в Екатеринбурге. На церемонии освящения Крестовоздвиженского собора присутствовало около 30 тыс. человек, в т.ч. 2,5 тыс. духовных лиц. Собор произвел большое впечатление на всех собравшихся. В заключение отчета о духовном торжестве освящения соборного храма Белогорского монастыря А. Кулешов писал: «Красуйся и радуйся обитель Белогорская, веселитесь и все Вы насельники ее, во главе с настоятелем своим о. Архимандритом Варлаамом, имея такой чудный и великолепный собор на вершине Уральского Афона – Белой Горы. Не забывайте в усердных молитвах своих всех благотворящих Вам и питающих Вас, и давших Вам милостыни. Пусть в этом храме святом совершается всегда бескровная жертва о спасении всех людей. Пройдут десятки и сотни лет, много изменится в мире сем, но этот дивный Божий храм как твердый адамант будет стоять и красоваться на вершине Белой Горы, привлекая к себе сердца всех людей. Дивному во святых своих Господу Богу, буде от всех нас грешных слава благодарение и поклонение, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

К сожалению, в этом достаточно подробном описании торжества духовного освящения не сохранилось детального технического описания здания или хотя бы описания фасадов здания собора. В периодике этого времени, в губернских или епархиальных ведомостях не появилось ни одного упоминания об этом событии. Только в октябре 1917 г. в «Пермских епархиальных ведомостях» появилась небольшая статья о поездке семинаристов Пермской духовной семинарии 5-10 октября 1917 г. в Белогорский монастырь и богослужении в новом здании собора[ii]: «И вот, мы в соборе. В самом верху купола, уходящего от пола на 16 саж., еле видна ажурная решетка. Поднимаемся по витой лестнице, и в конце концов уже только один по одному по вбитым в стены скобам поднимаемся на самый верх. Некоторые едва поднимаются и смотрят вниз, спешат тот час же вниз: голова кружится. Но таких единицы. Большинство поднялись и стали кругом по всем хорам. Момент – и с хор несется вниз на головы оставшихся там монастырских певчих и молящихся богомольцев семинарское пение «Спаси Господи» и «Правило веры». Поем, вдруг вознесенные из Перми на Белую гору, а теперь вознесшиеся и над самой Белой горой, поем на высоте самых облаков, поем и не верим – мы ли это, а если мы, то как и почему все это случилось? За что к нам грешным и недостойным, такая милость Божья? Осматриваем в ризнице нового собора, впереди алтаря, богатейшие церковные сосуды. Вынимают и показывают больших размеров, драгоценный, осыпанный камнями напрестольный крест с вложенной в него частицей подлинного Животворящего Древа.

– Вот Животворящий Крест Господень с частицей Честнаго Древа.

Ближайшие стали прикладываться, а мы все с особым подъемом духа и с особым умилением запели «Кресту Твоему поклоняемся Владыка» и пели пока не приложились все. В великое умиление пришли все, в этот священный и незабываемый момент, заплакали счастливыми слезами молитвенного восторга, и плача, и рыдая, спрашивали:

– Кто это? Откуда? Когда еще будут петь?

Действительно: кажется иногда, что во всем мире нет никого, кто мог бы так спеть и усладить душу, как русский православный семинарист, когда он захочет петь и молиться».

Комплекс зданий Белогорского монастыря, состоящий из кирпичного здания Крестовоздвиженского собора и деревянного здания церкви во имя Иконы Иверской Божьей Матери, кирпичных братских корпусов, кирпичного корпуса мастерской, а также деревянных жилого и хозяйственного назначения, сооружен на рубеже XIX-XX вв. Планировка комплекса свободная, сооружения выполнены по проектам повторного применения. Доминанта комплекса – Крестовоздвиженский собор – двухэтажное монументальное сооружение крестово-купольного типа на 5000 молящихся с одним массивным куполом на световом барабане и четырьмя главами по углам куба. Над западным фасадом устроены две звонницы с шатровым покрытием.В советский период интерьеры собора были полностью изменены, сохранились лестницы на хоры и балкон, балкон с металлическим кованым ограждением, общее планировочное решение.

Южнее и западнее собора расположены постройки жилого и бытового назначения – два кирпичных двухэтажных братских корпуса или гостиницы № 1 и 2, кирпичное одноэтажное здание мастерских, деревянные одно и двухэтажные жилые дома.

Все капитальные кирпичные постройки Белогорского монастыря решены в т.н. «краснокирпичном» стиле, характерном для русской архитектуры рубежа XIX-XX вв.

Вывод: вероятно, здание собора не успели окрасить колерной краской; в течение первых лет после окончания строительства в 1915-1917 гг. здание, вероятно, было побелено известковой побелкой, назначение которой: во-первых, «вытянуть» излишнюю влагу из красного кирпича, во вторых, защитить фасады здания от осадков и ветровой эрозии.

О.Д.Гайсин