Опрос на тему "Машиноместа"

Смотреть статистику по этому опросуЦифра недели

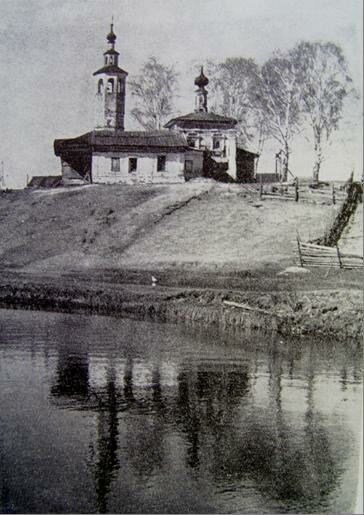

Крестовоздвиженская церковь. Село Верх-Боровское Соликамского района Пермского края

Село Верх-Боровое – одно из древнейших русских поселений в Прикамье – расположено в 20 км от Соликамска, на реке Боровой, впадающей в Каму.

Дорога со стороны Соликамска выводит из леса на широкий луг, с которого открывается вид на все село, свободно раскинувшееся на правом, более высоком берегу Боровой. В центре села возвышается каменная церковь с высокой колокольней.

На Урале из сохранившихся каменных церквей это древнейшая, она была возведена в 1678 году. Появление каменной церкви в таком далеком селе в 17 веке явление не совсем обычное – даже Соликамск в то время не имел каменных строений.

Крестовоздвиженская церковь в селе Верх-Боровом (1678-1691) была построена в 1677 г., даже раньше, чем началось каменное строительство в Хлынове (Вятке) – центре Вятской епархии и Соликамске – административном центре Пермского края.

Из исторических источников, каковыми являются переписи Перми Великой, село Верх-Боровское известно, как деревня. По первой в 1579 году число дворов неизвестно и пять соляных варниц, а по второй, в 1623-1624 гг. в деревне значилось пашенных крестьян 21, беспашенных 2, бобыльских 2, пустых 2 двора и один Москвитянина Кондратия Подошевникова, приобретшего две соляные варницы и две мельницы колотовки.

В 1821 г. русский историк советник Пермской казенной палаты В. Н. Берх в книге «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей» сообщил, что от жителя Соликамска Акинфия Трофимова Ливанова он получил отрывок документа следующего содержания: «В XV веке вологодские люди Калинниковы завели солеварение возле Верх-Боровского при реке Боровой и поставили там 5 труб. Скудость рассолов побудила их скоро оставить место сие и переселиться около 1430 года на реку Усолку, где они и нашли больше способов для продолжения своих промыслов».

В 1910 г. известный географ-краевед Прикамья И. Я. Кривощеков в церкви села Верх-Боровского видел деревянный кедровый крест, на котором была высечена надпись о сооружении храма и синодик, где был поименован строитель храма Иван Калинников и его домочадцы, предположительно, потомок тех самых первых Калиниковых – основателей Соликамска. Исходя из вышеизложенного, он сделал вывод, что эта церковь, была построена в 1678 г. одним из представителей этой фамилии Иваном Ивановичем Калинниковым и является своеобразным памятником деятельности Калинниковых в этих местах, памятником начала солеварения в Прикамье.

Однако у современных историков есть большие сомнения по поводу имени строителя церкви. В «Дозорной книге Чердыни и Чердынского уезда» князя Щербатова, датированной 1707 г., о селе Верх-Боровском записано: «Погост, что была деревня Верх-Боровая у речки Боровой, а в ней церковь Воздвижения Честнаго Животворящего Креста каменная… А по скаске их дьячка и пономаря та вышеписанная церковь Воздвижения Честнаго Животворящего креста каменная строена в 1678 г., строение усольца посадского человека Ивана Третьякова и приходских людей».

Исследованиями, проведенными в середине 20 в. известным историком русского солеварения В. Н. Устюговым, было выяснено, что фамилия Калинниковы среди жителей города Соликамска в XVI-XVII веках не встречается, зато Третьяковы – фамилия распространенная. По писцовым книгам 1623-24 гг. у Соли Камской на посаде значится несколько солеваров, носящих фамилию Третьяков: «середний посадский человек Парфен Григорьев Третьяков и лучшие люди Афанасий Григорьев Третьяков и Ждан Григорьев Третьяков с племянником Иваном Калининым».

По оброчным книгам 1684-85 гг. семья Третьяковых владела у Соли Камской двумя варницами: одной владел Иван Иванов Третьяков, другой – Федор Иванов и Дмитрий Федоров Ждановы. Иван Иванов Третьяков – сын Ивана Калинина Третьякова, возможно, что он и его отец и были одними из потомков Калинниковых, проживавших когда-то в Соликамске. Про потомков Ивана Третьякова в «Дозорной книге» 1707 г. написано, что «Двор Соли Камской посадского человека Ивана Иванова сына Третьякова… А по скаске ево во владенье сена возле речки Боровой на 40 копен. Да на речке Боровой мельница один амбар, а в нем два постава помольных, денег берет по четыре рубли в год и деньги держит на починку той мельницы и у той же мельницы изба для помолу приезжим людям… В Государеву казну с тягла платит Иван стрелецких денег по двадцать по два алтына, по три денги в ямскую гоньбу и на мирской расход по тридцать алтын на год».

Возможной причиной строительства Крестовоздвиженской церкви в Верх-Боровом стало предание о предках местных жителей, погибших в 1547 г. во время набега на Соликамск ногайских татар. В незапамятные времена в одной версте от села Верх-Боровое на месте, где были избиты 40 человек, их потомками была поставлена деревянная часовня Спаса Нерукотворного. Ежегодно два раза в год от Крестовоздвиженской церкви, а именно, 29 июня в день св. апостолов Петра и Павла и 14 сентября – храмовый праздник Воздвиженья Животворящего Креста, совершался крестный ход в часовню. Здесь служили панихиду по убиенным, которые весьма почитались местными жителями. В эти дни сюда стекалось множество паломников со всей округи и из Соликамска.

В начале ХХ в., по сообщению И. Я. Кривощекова, в Верх-Боровом насчитывалось 69 дворов, в них жителей обоего пола 346 человек. В селе было две часовни, земское училище, торговых лавок 2, кузница и мукомольная мельница. В селе два раза в год, во время церковных праздников происходили торжки – 29 июня и 14 сентября. Средства к существованию местное население извлекало от земледелия, которое очень скудно оплачивало их труды на песчаных почвах. Скотоводству наносили большой вред медведи. Птицеводство и огородничество находилось в запущенном состоянии: овощи, например, картофель жители покупали в Соликамске. Жители занимались подсобными промыслами, а именно: заготовкой солеваренных дров на Усть-Боровские соляные промыслы, товарного леса – лесопромышленникам и так называемых копаней (стволы деревьев с частью корневищ, имеющих форму клюк) для баржестроения, а также охотой на белку и рябчика.

По сообщению И. Я. Кривощекова: «Существующий 232 г. каменный храм в селе подвергся перестройке в 1691 году, когда был приложен с южной стороны придел во имя Великомученика святого Георгия, на что сохранились благословенные грамоты и надписи славянскими литерами, высеченные из кирпича в верхнем карнизе под крышей по наружной стороне храма и внизу над цоколем, но прочесть из-за забелки наружных стен нельзя. Из древностей храма, сохранившихся по-видимому, от времени его основания, заслуживают внимания иконы: резная «Воздвижения Креста», икона в серебряной ризе Георгия Победоносца, Спасителя и Богоматери с гривнами из жемчуга. Деревянный кедровый крест с надписью о сооружении храма и синодик с вырезанной на дереве надписью, где поименован строитель храма Ив. Калинников и его домочадцы. Также интересно распятие с предстоящими у него резными изображениями Богоматери и Иоанна Богослова».

В Клировой ведомости Крестовоздвиженской церкви 1914 г. впервые было записано, что «Крестовоздвиженская церковь в селе Верх-Боровом Чердынского уезда Пермской епархии построена в 1678 г., тщанием усольца Ивана Ивановича Калинникова.

Зданием каменная на каменном фундаменте, колокольня в одной связи с церковью, крыты железом. Престолов в ней два: один в холодном храме в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня освящена в 1678 г., второй в теплом храме во имя Великомученика Георгия, освящен в 1873 г.» Заметим, что в более ранних ведомостях сообщалось, что церковь была «построена… неизвестно когда, и кем».

Обращают на себя миниатюрные размеры памятника и изумительная по тонкости рисунка резьба портала. Крестовоздвиженская церковь небольших размеров: высота основного храма в интерьере чуть более 7 метров, высота трапезной 8 метров, первоначальный план 16,42 на 7,05 метра. Церковь кубовидная сложена из большемерного кирпича (28х14,5х7,5 см) с одной полукруглой апсидой и окнами в два яруса. На четырехскатной железной кровле, прикрывающей согнутый свод, возвышается небольшой световой барабан с луковичной главкой. Небольшие оконные проемы обрамлены крупными наличниками, выложенными из лекального и тесаного кирпича в формах, характерных для XVII века. Несмотря на то, что церковь была расширена более поздними пристройками (с южной стороны в 1683-1691 гг. пристроен Георгиевский придел, а с запада – восьмигранная колокольня, и деревянная паперть), ее основная, древняя часть полностью сохранилась.

Пространство небольшого двухъярусного куба перекрыто сомкнутым сводом, центр которого раскрыт в световой барабан широкими арками, он соединен со сводчатой трапезной и с полукруглой апсидой. Углы церкви скреплены широкими лопатками. Угловые лопатки, круглый барабан с аркатурно-колончатым поясом и главка органично дополняют вытянутый по вертикали небольшой объем храма. Аналогичную роль выполняют однотипные по форме закомары фасадов и кокошники в основании барабана. Гладкие плоскости стен оживляют наличники окон из наборного лекального кирпича. Их сложная конфигурация создает иллюзию многомерности небольших окон, каждый наличник обладает своими особыми деталями. В середину килевидных кокошников двух нижних окон вставлены крупные изразцы с рельефным рисунком креста и текстом из тропаря. Подобные изразцы имеются в Спасской и Богоявленской церквях в Соликамске.

Георгиевский придел примыкает к южной стене Воздвиженского храма, значительно скромнее в декоративной обработке. Его цокольная часть выделена лентой поребрика, который, как бы продолжает храмозданную надпись основного храма.

В силуэте колокольни, в архитектурной обработке деталей храма чувствуется влияние новгородского зодчества. Колокольня Крестовоздвиженской церкви столповидная, стоящая на небольшом кубовидном четверике с широкими арочными проемами звона, сохранившими свои металлические связи, и винтовой лестницей внутри как четверик, так и восьмерик колокольни украшены полосами поребрика. Кроме того, по граням четверика размещены еще и крупные квадратные ширинки. Красиво венчает собой эта колокольня всю композицию храма, четко отражающегося в спокойной воде р. Боровой. Всему памятнику присуща некоторая сказочность. Многие элементы и детали этого удивительного храма получили свое дальнейшее развитие в архитектурных сооружениях Соликамска.

Редчайшей достопримечательностью церкви является храмозданная надпись, выложенная горизонтальными рядами в три яруса – по периметру цоколя, под карнизами трапезной, апсиды и выше окон куба основного храма. Текст Храмозданной надписи, выложенный над окнами с четырех сторон основного здания церкви, гласит, что:

«1677 (ЗРПЕ – 7185 год от сотворения мира) году построена сия церковь во имя Честного и Животворящего Креста Господня и святого великомученика Георгия при благочестивейшем государе царе и великом князе Федоре Алексеевиче, Всея Великия и Малые и Белые России Самодержце и при великом господине нашем Ионе Епископе Вятском и Великопермском».

В 1915 г. известный исследователь П. С. Богословский написал статью в Известиях Пермского Епархиального Церковно-археологического общества «Замечательная надпись XVII века, высеченная на каменной церкви Верх-Боровского села Чердынского уезда»:

«Замечательная надпись высеченная из кирпича, опоясывает храм снаружи в три яруса: под крышей на верхнем карнизе, посередине храма и внизу над цоколем. Надпись идет (кроме верхнего ряда, который опоясывает церковь кругом) на трех сторонах: северной, восточной и южной, причем на южной стороне половина среднего и южного пояса надписи уничтожены или скрыта пристроенным в 1691 году приделом во имя великомученика святого Георгия. Все три пояса надписи в общей сложности составляют 35 сажен (74-75 метра). Буквы высечены в кирпич очень тонко, чисто, местами прямо артистически. Все почти буквы фигуральные, с правильными завитушками, часто соединены в лигатуры, встречается вязь. Высота букв около 4 вершков (14 см), ширина с палец, высота рельефа ¼ вершка (4-5 см). Часто между буквами встречаются грушевидные и разнообразные кольчужистые знаки. В палеографическом отношении изображения букв соответствуют эпохе XVII века. Особенно характерны буквы Ъ Т М и другие.

Надпись не везде сохранилась, местами осыпалась… Верхний пояс надписи: «ЗРПЕ году построена ся црковь вIомIА честнаго (на южной стороне) I животворящего крта гднIа и стаго великомученика геиръГIIА при благочстивъIшем гдръ нашемъ цръ (на восточной стороне) и великомъ кнзъ феWдоръ алексъевиче всеIА великиIА и малыIА и белыIА росI самодерже и великомъ сане нашемъ IWнъ епископе вятъскомъ и влекопермскомъ» (на западной стороне и находится под крышей).

Средний пояс надписи: «…С…ТЬ МЪСТО И WСНОВАН Е I ПРЕСТОЛЪ В НЕМЪ ЖЕ ВСЪХ ЦРЪ ХРТОСЪ СЪДИТЪ ВКУПЪ СО СВЯТЫМИ СВОМИ АПОСТОЛЫ (на алтарной апсиде) ГДИ С … АТА ЦЕРКОВ… I …Я ВПРАВ … ДУ ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБПЕТЪ СВЯТЫНИ ГДИ В ДОЛГОТУ ДН…» (на северной стороне).

Нижний пояс надписи:

«… ВЪСТА ХРСТОВА ЯЖЕ П…ЗЫ…ВАЕ ОКА… ИМ… … Т…Ъ (на южной стороне) СIIА WЧИСЬТИСIА ВОДОЮ …ТАГ… КРЕЩЕ… ЕГ… И WКРОПИСЯ ЧЕСТНОЮ КСТОЮ КРОВIЮ ЕГО …У…И…ЯК… НЕ…ТА…И ЗА…ЕЧАТЛЪС… МИРОМЪ СТАГО ДХА… ГКВЪ (на восточной стороне) НЕ ОЗЕМНОЕ В НЕI ЖЕ ПРЕНБСНЫЙ БГЪ В БЛIАЕТЪСА СIЯВ… БДIАЕТЪС А СIЯ БО… W…РАЗУЕТЪ РАСЪПIАТIЕ I ВОСКРЕСЕНIЕ ХВО…СВ…Е …НАIА … РОСЛА…ИНА… ПА…Е…Н…Н… СВIДЪНА … (М)… Е…Ы…W ПАТР…РХЪ …..РОWБР… ЗОВ…ННАW …ПОП…» (на северной стороне).

Высота надписи 14 см. Текст набран буквами старославянского шрифта, выложенными из кирпичей. В ней около 1000 букв, сделанных вязью на тычковых сторонах кирпичей. Между словами размещены узоры своеобразные «кольчужные» знаки выпуклые балясины и изображения павлинов, что придает еще большую нарядность храму. Предполагается, что буквы и узоры надписи резались на тычковых плоскостях кирпичей еще до их обжига и после вставлялись в кладку. Кирпичи вложены в стены на ребро, и текст легко читается с земли. Буквенные строки в одних местах сверху, а в других снизу отделены от обычной кирпичной кладки горизонтальным поясом из наборных кирпичей со шнуровым орнаментом. Слова текста отделены друг от друга рельефными знаками двух видов – выпуклыми балясинами и изображениями павлинов, что придает еще большую нарядность храму. Верхнее поле надписи заключает данные исторического характера, дает сведения о времени постройки церкви. Церковь построена в 7185 году, т.е. в 1677 году. Принимая во внимание, что в Соликамске каменное строительство развернулось уже на исходе XVII века, пермским ученым археологом В. А. Обориным в 1957 г. было сделано предположение о доставке кирпича на строительство Крестовоздвиженской церкви в Верх-Боровское из строгановского Орел-городка, где в XVII веке работали гончарные мастерские. Там же, по-видимому, была изготовлена храмозданная надпись этой уникальной каменной церкви. Известно, что, обжигая строительный кирпич, мастера в Орел-городке вместе с многоцветными изразцами делали и красноглиняные.

Остальная часть надписи состоит из текстов Священного Писания. Надпись на Верх-Боровской церкви представляет огромный научный интерес. Высокая техника мастера каменщика XVII века, высекшего фигурные буквы и вязь с высоким рельефом, вызывает удивление и невольное уважение к себе. Надо думать, что надпись высекалась на небольших кирпичиках, которые затем вделывались в стены. Обращает на себя внимание перестановка букв в надписи ВIОИМIА вместо ВОI МА, ВЛЕИКОПЕРМСКОМЪ вместо ВЕЛИКОПЕРМСКОМЪ. Не указывает ли это на то, что мастер был неграмотен, поэтому и переставил буквы. Буквы в надписи стильные и интересны в палеографическом отношении. Поэтому сохранить эту замечательную надпись и вообще эту церковь, как памятник древнерусского зодчества, очень важно в интересах не только науки, но и для всего Пермского края – как редчайший памятник древнерусского зодчества.

Крестовоздвиженской церковью в с. Верх-Боровском интересовались такие известные исследователи Пермского края как историк В.Н. Берх, географ И. Я. Кривощеков, археологи Н. Н. Новокрещенных, П. С. Богословский и В. А. Оборин, архитекторы Л. Б. Златогорский, Ф. М. Тольцинер и Г. Д. Канторович, подготовивший проект реставрации.

Зимой 1929-1930 годов церковь в Верх-Боровом была закрыта. Длительное время она использовалась не по назначению – как складское помещение Кокоринского отделения «Усольлаг». В конце 1940-х гг. в окрестностях села разыгралась драма, достойная воплощения в кино: дело в том, что известный снайпер Василий Зайцев, отличившийся в боях за Сталинград, после войны был осужден и отбывал заключение в этих местах. Ему удалось совершить побег из мест заключения, прихватив с собой винтовку конвоира. Поиски бывшего снайпера, скрывавшегося в окрестностях села, не давали результатов, он неизменно оказывался недосягаем для вохровцев. Для поимки бывшего снайпера пришлось организовать войсковую операцию. В конце концов, его удалось выследить, но захватить живым – не удалось…

Церковь долгое время находилась в заброшенном состоянии – постепенно ветшая и разрушаясь. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. здание церкви было принято на государственный учет, как памятник архитектуры республиканского значения. В 1995 г. распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Пермской области здание Крестовоздвиженской церкви с. В.-Борового было передано в оперативное управление и на баланс Областного центра охраны памятников истории и культуры (ОЦОП) Пермской области.

В 2001 г. Краевым центром охраны памятников был заключен договор со Свято-Троицким Стефановым мужским монастырем Пермской епархии Русской православной церкви о сохранении и использовании памятника истории и культуры Крестовоздвиженской церкви села Верх-Борового.

О.Д.Гайсин