Изменились ли ваши доходы за последние три месяца?

Куда вы тратите деньги после того, как оплатили все необходимые статьи расходов?

Цифра недели

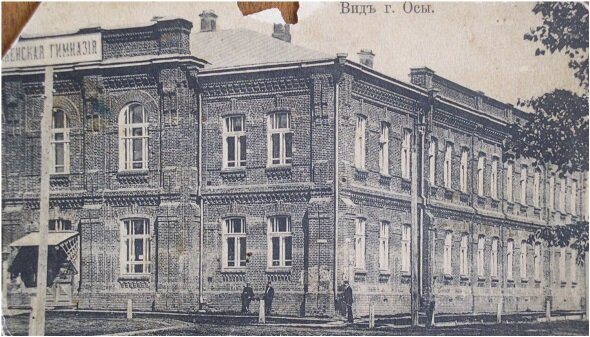

Гимназия женская в городе Оса

Город Оса возник как укрепленный пункт русской колонизации в Прикамье Осинская Никольская слобода (1591) по указу царя Федора Иоанновича, в XVII в. Оса – административный центр дворцовой Осинской земледельческой округи, с укрепленным острогом, находящийся на северной окраине башкирских земель. 18 декабря 1708 г. Осинская дворцовая слобода преобразована в пригородок в составе Казанской губернии. В 1736 г., во время очередного восстания башкир, Оса серьезно пострадала. В 1737 г. в Осе было учреждено воеводство и пригородок Оса отчислен с припиской к нему всех дворцовых крестьян вплоть до Сарапула в ведение Уфимской провинции. В 1744 г. в составе Уфимской провинции Оса вошла в состав Оренбургской губернии. В 1774 г. Оса сильно пострадала во время событий крестьянской войны. С 1782 г. Оса – административный центр Осинской округи в составе Пермского наместничества (с 1796 г. Пермской губернии). В конце XVIII в. примерно до середины XIX в., Оса – уездный город со слаборазвитой промышленностью и торговлей на южной окраине Пермской губернии

По сообщению офицера генерального штаба Х. Мозеля, составителя описания Пермской губ.: «Жителей в г. Осе в 1860 г. значилось 2546 человек, в том числе 1303 мужского и 1243 женского полу. Торговля г. Осы ничтожна и ограничивается мелочной куплей и продажей предметов первой необходимости. Здешние промышленники занимаются товарами на ярмарках Ирбитской и Нижегородской»

За основу застройки города Оса во 2-й пол. XIX в. был взят «Генеральный план», составленный землемером Киттары в конце 1830-х гг., который был 13 ноября 1840 г. Высочайше конфирмован императором Николаем I. Влияние этого плана прослеживается и в современной застройке исторической части г. Оса, которая сохранила регулярную планировку с широкими прямыми улицами, ориентированными по сторонам света. Несмотря на это, еще в 1860 г., согласно описанию Х. Мозеля, город Оса более напоминал деревню: «Между ветхими вообще зданиями и домами, беспорядочно разбросанными по левому низменному берегу Осинки, обращают на себя внимание: каменная соборная, о двух приделах церковь во имя Успения Божьей Матери и Св. Николая и каменный двухэтажный дом для присутственных мест. Затем следуют: гостиный двор и тюремный замок. Все прочее строение напоминают более деревню, нежели город».

Во 2-й пол. XIX в. с учреждением земства, которое озаботилось устройством больницы (1870), почты (1871), аптеки (1872), библиотеки (1873) и учебных заведений и орган городского самоуправления – Городской Думы, главную роль в которой играют купцы и зажиточные мещане, – Оса получает новый импульс развития: в городе появился телеграф; начинает развиваться телефонная сеть, перед 1917 г. служебные телефоны имелись на квартирах служащих государственных и земских учреждений, богатых купцов.

На рубеже XIX – XX вв. Оса – динамично развивающийся административный, торговый и промышленный центр Осинского уезда в составе Пермской губернии.

Этому во многом способствовало выгодное географическое положение города, расположенного на большой судоходной реке. Грузооборот осинских пристаней в период навигации достигал ежегодно до 2 млн пудов различных грузов, которые на пристанские склады доставлялись обозами по зимней дороге. Для обслуживания гужевого транспорта и торговых людей в городе было 4 гостиницы, постоялые дворы, трактиры и кузницы. В этот период в Осе окончательно сформировалась Торговая площадь: был построен каменный Гостиный двор с 24 лавками; в других частях города находилось 32 магазина, 11 товарных складов, 3 казенных винных и 15 пивных лавок.

Большое значение для экономики города имели ежегодные трехдневные ярмарки – Федоровская с 13 марта, Никольская с 8 мая, Воздвиженская с 13 сентября и восьмидневная Никольская с 4 декабря. Оборот последней ярмарки достигал 300 тысяч рублей. Торговля хлебом, кожей и другими товарами приносила осинским купцам немалый доход, богатые особняки осинских купцов до сих пор украшают кварталы исторической части города. Сохранилось около пяти десятков административных, религиозных, учебных, жилых, торгово-промышленных зданий – памятников архитектуры. Каменные здания, активное строительство которых началось с конца XIX в. и продолжилось в первые десятилетия XX в., были в основном заняты административными, учебными и культурно-общественными учреждениями, и, конечно же, особняками богатых купцов.

Чердынцевы – семья осинских купцов, основателем которой был Тихон Иванович из семьи Выголовых – выходец из г. Кунгура, поселившийся в Осе в 1825 г. Его сын Петр Тихонович Чердынцев в 1847 г. приобрел в Осинском у. лесную дачу площадью 1630 дес. с неработающим поташным заводом и мельницей, где устроил Федоровский винокуренный завод. Его сын Федор Петрович Чердынцев основал в Осе водочный и пивоваренный заводы. В Осе ему принадлежала недвижимость стоимостью в 20,4 тыс. руб., в т.ч. 2-х этажные каменный и полукаменный дома, 2 амбара на пристани, ренсковый погреб и недвижимость в Осинском уезде. После смерти Ф.П. Чердынцева (1881) его имение в равных долях досталось сыновьям Сергею и Алексею Федоровичам Чердынцевым. Алексей Федорович Чердынцев в 1884 г. основал в Перми пивоваренный завод и заведение фруктово-ягодных вод, продукция пользовалась спросом по всей губернии. Наследники А.Ф. Чердынцева (умер в ноябре 1901 г.) – сыновья Виктор, Владимир, Константин, Анна и Лидия – постепенно начали распродавать недвижимость. 6 июля 1904 г. на месте в центральной части города на углу улиц Почтовая и Лавровская, купленном городским управлением у наследников А.Ф. Чердынцева и уступленном последним Осинскому уездному земству под строительство здания женской гимназии, было произведено освящение места и закладка фундамента здания женской гимназии.

Мысль о принятии мер к образованию «детей женского пола» появилась в России в сер. XIX в. Этот период в истории России ознаменовался важными реформами во всем строе общественной жизни государства, начатыми по замыслу и инициативе Императора Александра II: освобождение крестьян от крепостной зависимости, гласное судопроизводство с судом присяжных, земские учреждения всесословного состава и другие преобразования, касавшиеся общего хода русской жизни, быстро следовали одна за другой, как тесно и неразрывно связанные одна с другой. Естественно, что реформа народного образования, как «залог обновления государства и общества», не могла остаться вне общего хода дел. Существовавшие прежде учебные заведения преобразовывались на началах равенства, теряли сословный, привилегированный характер.

В 1860-е гг. в России было положено основание женскому просвещению, доступному для всех сословий. Существовавшие прежде благородные институты, закрытые женские учебные заведения для дочерей дворян, учрежденные Екатериной II по французскому образцу, вся программа учения которых сводилась к тому, чтобы сделать женщину только украшением собрания, съезда благородных людей, сообщить приятность обращению и изящество внешнему виду», в сер. XIX в. вместе с изменением условий жизни должна была измениться. Кроме изменения программы учебных заведений и постановки воспитательной части в институтах, само их количество было недостаточным.

2 мая 1856 г. Попечитель Казанского учебного округа Министерства Народного Просвещения циркуляром №1528 обратился к Директору училищ Пермской губернии И.Ф. Грацинскому сообщив ему, что «Государь Император изволил обратить внимание, что «принятые до ныне меры к образованию детей женского пола, не вполне удовлетворяют потребностям настоящего времени … Его Императорское Величество соизволил повелеть приступить к соображениям об устройстве на первый раз в Губернских городах женских школ, приближенных по курсу преподавания к Гимназиям».

Министр Народного просвещения затребовал от попечителей учебных округов сведения и сообщения относительно «необходимости доставить возможность лицам среднего сословия в губернских и уездных городах Империи дать дочерям своим приличное образование и воспитание». По мысли Министра именно от этого зависело «развитие в народных массах истинных понятий об обязанностях каждого, а также и всевозможные улучшения семейных нравов и вообще всей гражданственности, на которые женщина имеет могущественное и неотразимое влияние». 10 мая 1860 г. было высочайше утверждено «Положение о женских училищах Министерства Народного просвещения». На основании этого «Положения» были открыты женские училища в крупных городах Российской империи, в т.ч. и в Перми (18 октября 1860 г.).

Впоследствии эти училища были преобразованы в средние общеобразовательные учреждения классические гимназии и прогимназии (т. е. неполные гимназии, большей частью 4-х классные) и реальные училища, официально открытые для детей родителей всех сословий. При существовавшем в то время раздельном обучении женщины могли получить среднее образование в женских гимназиях Министерства Народного просвещения или Ведомства учреждений императрицы Марии, а также в епархиальных училищах. Министерские гимназии, как правило, имели 7 классов и 8-й педагогический класс, в котором готовили учительниц. В 1894 г. в России было 161 женская гимназия и 176 (трехклассных или четырехклассных) прогимназий ведомства МНП с числом учащихся – 71781 и 30 гимназий ведомства императрицы Марии числом учащихся – 9945.

Начало женского образования в г. Оса началось 18 сентября 1881 г. после открытия трехклассной женской прогимназии Министерства народного просвещения.

В 1906 г. строительство здания гимназии, на которое земством было израсходовано 51415 рублей, было закончено, и 27 августа 1906 г. состоялось его открытие и освящение.

Постройка здания производилась под руководством и наблюдением особого строительного комитета, состоявшего из членов Попечительского совета, земской управы, городской думы и инженера Н.М. Власова. По воспоминаниям осинских старожилов, в строительстве здания гимназии принимали участие пленные японцы. В 1906 г. Осинская женская прогимназия была преобразована в гимназию в составе 7 нормальных классов и 8-й класс специально-педагогический. Педагогический персонал гимназии состоял из 24 человек, из них 7 – с высшим образованием. На 1 января 1915 г. в гимназии обучалось 414 учащихся, из них 10 старших девочек – в специально-педагогическом классе.

В 1919 г. в здании Осинской женской гимназии были открыты педагогические курсы, в 1925 г. преобразованы в педагогический техникум, а в 1938 г. – в педагогическое училище. В стенах здания работали врач с мировым именем А.И. Тимофеев, первый в Осинском районе заслуженный учитель РСФСР С.Г. Конторович; в актовом зале выступали с творческими вечерами певец Л.В. Собинов и писатель В.В. Бианки.

Двухэтажное каменное здание бывшей женской гимназии, расположенное на углу улиц Свердлова (бывшая Почтовая) и Интернациональная (бывшая Лавровская), играет заметную роль в формировании городского ансамбля. Фасады здания имеют богатую архитектурную обработку. Центр главного западного фасада выделен ризалитом, завершенным тяжелым парапетом. Окна второго этажа ризалита имеют полуциркульное завершение, а первого – сегментное. Стены завершены по всему периметру мощным профилированным карнизом. Большие прямоугольные окна украшены наличниками с лепниной в форме клинчатого камня. Вертикальные членения фасадов здания осуществляют пилястры. Все здание можно охарактеризовать как характерный памятник архитектуры стиля модерн. Парадный вход ведет в просторный вестибюль, центральная часть которого выделена с обеих сторон арками, опирающимися на четырехугольные колонны с пилястрами. Потолки украшены розетками в виде десятилучевой звезды. Междуэтажные лестницы гранитные, перила с кованной железной решеткой. Углы перил на первом и втором этажах выделены железными столбиками высотой 2 м, с завершением в виде канделябра. В просторных высоких помещениях сохранились печи-голландки, облицованные кафельной плиткой.

О.Д. Гайсин