Изменились ли ваши доходы за последние три месяца?

Куда вы тратите деньги после того, как оплатили все необходимые статьи расходов?

Цифра недели

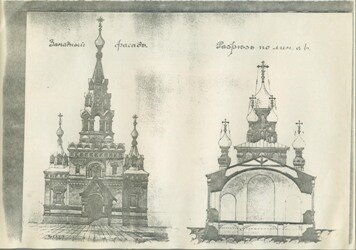

Вознесенская (Феодосьевская) церковь, ул. Екатерининская, д. 170

Церковь Вознесенская (Феодосьевская), расположенная на ул. Большевистской-170 в Перми, построена в 1903-1910 гг. по проекту архитектора А.И. Ожегова.

Церковь Вознесенская (Феодосьевская), расположенная на ул. Большевистской-170 в Перми, построена в 1903-1910 гг. по проекту архитектора А.И. Ожегова.

Церковь Вознесенская (Феодосьевская) один из последних, наиболее ярких образцов культовой архитектуры Перми. Она построена в начале ХХ века в стиле модерн в подражание архитектурным формам древнерусского зодчества.

Предпосылками стиля модерн стали появление новых материалов (железобетон, прокатный и профилированный металл, крупноразмерное стекло) и технические достижения в строительстве.

Предыстория строительства церкви во имя Вознесения Христова или как ее чаще именуют пермяки Феодосьевской (один из приделов церкви носит наименование во имя Святого Феодосия Черниговского) связана с именем пермского купца, содержателя строительных артелей Бабалова.

В 1911 г. домовладение по ул. Шадринской, 33/1 (полицейский номер) принадлежало Бабалову Александру Алекс. и было оценено городской управой в 1910 г. - 2840 руб., и в 1911 г. - 2940 руб. В 1911 г. домовладение на углу улиц Екатерининской и Шадринской, № 170-172-33/2 принадлежало церкви Святого Феодосия.

По сообщению, пермского летописца В.С. Верхоланцева: Замысел постройки Вознесенской церкви принадлежал Балахонову. Место для возведения церкви было уступлено купцом Александром Павловичем Бабаловым, который содержал рабочие артели по производству печных, штукатурных, малярных, каменных и плотничных работ. Когда в Городской думе встал вопрос об отсутствии в этом густонаселенном районе церкви и о необходимости ее строительства А.П. Бабалов предложил для строительства новой церкви земельный участок по ул. Шадринской, 33.

В конце 1902 г. купец Бабалов подарил Строительному комитету землю под строительство храма: «Пермским купцом Александром Павловичем Бабаловым во исполнение Высочайшего Государя Императора соизволения 5 декабря 1902 года пожертвовал Пермскому Епархиальному начальству под построение храма во имя Святителя Феодосия Черниговского Чудотворца недвижимое имение пустопорожнюю усадебную землю, находящуюся в 3-й части г. Перми на углу Екатерининской и Шадринской улице мерой по улице Екатерининская 28 саж. и по Шадринской - 15 саж., а всего 420 кв. саж., оцененную жертвователем в 4 тысячи рублей».

В ноябре 1902 г. строительный комитет купил у Бабалова еще один земельный участок для усадьбы Вознесенской церкви. 14 мая 1903 г. была произведена закладка Вознесенской церкви по храмозданной грамоте данной из Пермской духовной консистории и подписанной 13 мая 1903 г. Иоанном Епископом Пермским и Соликамским: «Божьей Милостью смиренный Иоанн Епископ Пермский и Соликамский по благодарению даруемой нам власти Всесвятого и Животворящего духа данной нам от самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа благословил протоиеререя Градо-Пермского кафедрального собора о. Александра совершить закладку нового каменного храма в г. Перми в честь Вознесения Господня и двух приделов, первый во имя Феодосия Черниговского Чудотворца и второй во имя святых пермских Герасима, Питирима и Ионы».

Церковь строилась постепенно, по мере поступления средств и материалов, чем и объясняется довольно продолжительная (7 лет) постройка. Кроме того, вероятно на темпы постройки церкви оказали внутриполитические события жизни России - революция 1905-1907 гг. История строительства Вознесенской (Феодосьевской) церкви недостаточно подробно освящена в документах, хранящихся в Государственном архиве Пермского края.

Поэтому автор исторической записки пользовался газетными публикациями «Пермских губ. ведомостей», которая часто писала о трудностях постройки церкви. Нижний храм в честь преподобного Серафима Саровского был освящен 18 июля 1904 г.

10 августа 1907 г. корреспондент газеты «Пермские губернские ведомости» сообщил, что ввиду окончания наружных работ на колокольне Феодосьевского храма, а также и над алтарем, установленные в начале постройки леса были убраны. С уборкой лесов обрисовалась и наружная отделка храма. Крест на колокольне, ввиду ее значительной высоты, видно было даже с Сибирской улицы.

10 августа 1907 г. корреспондент газеты «Пермские губернские ведомости» сообщил, что ввиду окончания наружных работ на колокольне Феодосьевского храма, а также и над алтарем, установленные в начале постройки леса были убраны. С уборкой лесов обрисовалась и наружная отделка храма. Крест на колокольне, ввиду ее значительной высоты, видно было даже с Сибирской улицы.

В начале августа было приступлено к устройству главного свода, который по условию должен был быть закончен к 15 сентября. После этого строители намеревались покрыть весь храм крышей.

13 мая 1908 г. корреспондент газеты сообщил о состоянии дел на строительстве Феодосьевской церкви: «Несмотря на плачевное состояние финансов в остатке к 1 января 1908 г. наличными 5 руб. 33 коп. при долге 4324 руб. 92 коп. Строительный комитет, надеясь на помощь добрых людей решил продолжать постройку храма.

В настоящее время уже приступлено к кладке рядом с колокольней двух каменных шпилей. Хотя теперь занято этой работой всего 3 каменщика, но предположено увеличить число их. На собрании комитета бывшем 5 мая обсуждались различные меры по изысканию средств на постройку. постановили избрать депутацию из нескольких членов, которой поручено обратиться непосредственно к некоторым гражданам города, известным своей благотворительностью, с просьбой о помощи».

18 июля 1908 г. корреспондент газеты Пермские губ. ведомости сообщил о том, что «18 сего июля исполняется ровно 4 года, как по инициативе покойного владыки Иоанна, в полуподвальном этаже, строящегося храма был освящен придел во имя новоявленного угодника Божия, преподобного Серафима Саровского, открытие мощей которого празднуется 19 июля.

Через устройство придела предполагалось усилить средства комитета. Но расчет оказался неверным. Приход церковный почти целиком поглощается расходами по содержанию храма, сторожей, певчих и проч., так что на постройку может быть уделено не более 400-500 руб. в год. Между тем, на внутреннюю отделку храма, по приблизительному подсчету, нужно еще, кроме иконостасов, до 10.000 рублей.

А где их взять? Местные средства все уже истощены. Попытки комитета обратиться с просьбой о помощи к некоторым гражданам города мало имели успеха. Приходится констатировать факт равнодушного отношения многих из них к сооружению нового храма в Перми».

Вместе с тем, корреспондент сообщал о том, что, несмотря на недостаток средств, постройка Феодосьевской церкви все же продолжается: «В настоящее время закончены кладкой два малых шпиля и два каменных столба для глав на придельных алтарях. На шпилях и над алтарями устраиваются четыре деревянных главы, из коих одна уже обшита железом. С устройством глав и установкой на них крестов наружный вид храма получится очень красивый. Жаль только, что поднятие крестов затянется, так как на устройство их нет еще средств. Работы пока ведутся в кредит, чем и объясняется медленность их. Между тем следовало бы поторопиться с устройством стропил и крыши на углах здания, чтобы иметь возможность окрасить всю крышу, которая местами уже сильно заржавела. Но пока не будут окончены плотничные и кровельные работы на верху храма, до тех пор нельзя приступить и к окраске крыши».

В верхнем храме главный средний придел во имя Вознесения Господня был освящен по одним данным 10 декабря 1910 г. и по другим данным 12 декабря 1910 г. преосвященным Палладием освящена достроенная Вознесенская церковь; правый придел во имя Святого Феодосия Черниговского Чудотворца освящен 26 октября 1914 г. и левый придел во имя Первосвятителей Пермских: Герасима, Ионы и Питирима - 17 декабря 1917 г.

В 1918 г. в приходе Вознесенской церкви состояло всего 303 домохозяйств, в том числе: духовных лиц - 5, чиновников - 33, мещанских и купеческих - 163, крестьянских - 102. При церкви действовал приходской совет.

В 1918 г. здание Вознесенской церкви в 102 квартале г.Перми на углу улиц Троцкого, № 170-172/33 было муниципализировано на основании Декрета об отделении церкви от государства (С. Уз. 1918 г. № 18 ст. 263, № 62 ст. 685) и в 1922 г. было передано в бесплатное и бессрочное пользование приходских советов Градо-Пермской Феодосьевской и Градо-Пермской Серафимовской общин русской православной церкви.

27 марта 1924 г. было составлено описание муниципализированного земельного владения по ул. Троцкого, 170, находящегося в границах квартала № 102. Домовладение находилось в ведении Коммун. отдела и использовалось как культовое здание общиной Феодосьевской церкви. Общая площадь владения составляла 540,39 кв.саж.: под строениями - 232,77 кв.саж, под двором - 278,32 кв.саж., под садом - 29,3 кв.саж.

Согласно описанию на участке находились следующие строения: 1. церковь кирпичная под железной крышей фасадом на улицу (площадь основания 213,15 кв.саж.), 1а деревянные под железной крышей одноэтажные сени фасадом во двор (площадь основания -1,84 кв.саж.), 1в лестница (площадь основания - 6,44 кв.саж.), 2. одноэтажные кирпичные под деревянной крышей службы (площадь основания - 11,34 кв.саж.).

13 апреля 1927 г. согласно заявлению заведующего финансово-хозяйственной частью Серафимовского храма, занимающего (нижнюю часть церкви): «Агент ОкрФО все бумаги по взысканию налогов, следующих с Феодосьевской церкви (занимающей верхнюю часть храма) - почему то передает в Серафимовский храм, а не в Феодосьевский, как следовало бы по адресу».

Поэтому староста Серафимовского храма написал Окрфинотдел: «Принимая во внимание установленный Окружным Адм. отделом порядок платежей всех налогов за здание Феодосьевской церкви и за усадебный участок под Феодосьевским храмом и Серафимовским, Я за Серафимовский храм половину налога за 1926/1927 г. в сумме 23 руб. 48 коп. внес в приходо-расходную кассу под квитанцией от 24 января 1927 г. за № 2310, а окладной лист за № 939 мною был передан в Феодосьевский храм (верхний этаж) для уплаты второй половины налога.

Точно также была передана туда и недоимочная карточка и повестка об уплате недоимки. А потому признавая действия Агента ОкрФО о взыскании недоимки с Серафимовского храма неправильными, я прошу ОкрФО сделать распоряжение о взыскании означенной недоимки с Феодосьевского храма (верхний этаж), а Серафимовский храм (нижний этаж) от взыскания недоимки освободить».

25 августа 1926 г. от членов церковно-приходского совета Феодосьевского храма было подано заявление на имя Окружного инспектора Пермского Местного хозяйства с просьбой разрешить приступить к постройке трех голландских печей в верхнем храме Феодосьевской церкви, с сообщением, что существующий калорифер будет закрыт. К просьбе прихожан были приложены план верхнего этажа Феодосьевской церкви с чертежом присоединения печки к существующему дымоходу в стене и расчет теплоемкости печей, выполненный студентом 4-го курса Металлургического отделения Пермского Индустриального техникума Н. Ник.

18 мая 1930 г. на заседании малого президиума Пермского окружного исполнительного комитета было принято постановление о закрытии Феодосьевской церкви: «Здание Феодосьевской церкви изъять от общины «сергиевцев». Возбудить ходатайство перед Уральским облисполкомом о закрытии названной церкви и об обращении здания ее под общежитие».

Вначале 1930-х гг. здание Феодосьевской церкви и хозяйственный двор были заняты складскими помещениями «Москвошвейсбыта».

8 декабря 1934 г. здание Вознесенской церкви было осмотрено комиссией с целью «установления возможности размещения в нем механизированного хлебозавода с суточной производительностью в 34 тонны печеного простого хлеба». При этом комиссией было установлено следующее:

«Здание кирпичное двухэтажное с цокольным (полуподвальным) этажом. Построено вначале 1900-х гг. Междуэтажные перекрытия в основном по металлическим балкам кирпичные своды, а несущая конструкция - два продольных ряда чугунных колонн с металлическими двойными прогонами. Перекрытия 2-го этажа кирпичные своды. Кровля железная.

Здание в целом хорошо сохранилось, при осмотре обнаружен лишь один дефект - по западной торцевой стене от подоконника окна 2-го этажа с уширением к фундаменту. На уровне роста среднего человека - ширина щели 2 см. Данное явление, возможно, объяснить деформацией грунта под углом здания.

Грунт в основном песчаный на глине. По имеющимся сведениям полуподвальный этаж, заглубленный почти ниже уровня земли не менее 2 м, подвергается периодическому подтопу грунтовыми водами, которые систематически оттуда откачиваются. Это может явиться причиной деформации грунта под влиянием грунтовых вод вымывания мелких частиц песка, а равно и вследствие вымораживания.

В момент осмотра ближайшее к трещине окно 1-го этажа полуподвала было открыто ввиду прохождения через него стационарного рельсового пути для вывозки продукции Швейсбыта, ныне эксплуатирующего здание. Пол полуподвала деревянный временный. Настоящий пол осмотреть не удалось, ввиду загрузки пола продукцией Швейсбыта».

По конструкциям здание было признано пригодным для приспособления под будущее оборудование в нем хлебозавода: «Здание по имеющимся в нем полезным площадям пола и по объему воздуха внутри здания вполне удовлетворительно для устройства в нем производственных помещений хлебозавода. По представленному хлебозаводом карандашному эскизному наброску схемы технологического процесса без обоснования схемы какими либо цифровыми данными комиссия не считает возможным дать какое либо суждение.

Поэтому требуется представление хлебозаводом проекта будущего хлебозавода с мотивировкой площадей, мощностей печей и механизмов, нагрузок от них на полы и перекрытия, характера продукции завода (черный, пшеничной хлеб, булочные изделия и полной его производительности.

Без этих данных невозможно точно установить достаточность намеченной хлебозаводом производительности его в 34 тонны при круглосуточной его работе. по объему и кубатуре здания и по площадям его этажей, возможно конструировать реальное развитие быв. церкви под хлебозавод производительностью 50 тонн в сутки, но с капитальным переоборудованием существующего здания».

17-21 января 1935 г. комиссия, действующая на основании приказа по Свердловскому Областному тресту промхлебопечения от 19 декабря 1934 г. № 274 произвели осмотр качества выполненных работ по переоборудованию бывшей Феодосьевской церкви под механизированную хлебопекарню мощностью 32 тонны в сутки на предмет сдачи ее в постоянную эксплуатацию.

29 января 1935 г. Президиум Пермского Городского Совета Раб., Крестьян. и Красноарм. Деп. (протокол № 19 п. 1.) по акту комиссии по сдаче в эксплуатацию хлебопекарни (быв. Феодосьевская церковь) постановил:

3. Учитывая, что мелкие недоделки, отмеченные в акте комиссии, не отражаются на пуске завода в эксплуатацию предложить Хлебообъединению с 25 января 1935 г. осуществить пробный пуск завода.

4. Учитывая, отсутствие вентиляции обязать Хлебообъединение и Сантехстрой закончить оборудование вентиляции к 15 февраля1935 г., предупредив, что за невыполнение работ по вентиляции к указанному сроку сдача в эксплуатацию не будет разрешена.

5. Учитывая, что отделочные работы: настилка полов, установка переборок произведены из сырого леса; штукатурные и малярные работы произведены в зимних условиях при наличии промерзания стен, вследствие чего качество штукатурных, плотничных и малярных работ неудовлетворительное считать необходимым летом 1935 г., произвести отделочные работы в соответствии с актом, обязать Хлебообъединение подготовить для производства указанных работ необходимые материалы, сметы, календарный план и обеспечить финансирование.

Хлебозавод № 2 занимал помещение Феодосьевской церкви почти 30 лет. В 1953 г. здание хлебозавода было реконструировано: с северной стороны храма возведен одноэтажный пристрой, где разместилась администрация хлебозавода; общая площадь производственных цехов была доведена до 651 кв.м.; общая суточная производительность завода на 1955 г. в ржаном весовом формовом хлебе составляла 27,8 тонн, в ассортименте - 15,2 тонны.

Здание Вознесенской (Феодосьевской) церкви использовалось хлебозаводом на износ, без серьезных ремонтов. К концу 1960-х гг. полностью была утрачена кровля, в аварийном состоянии находились несущие конструкции. С севера появились пристрои, искажающие первоначальный облик здания.

Часть куполов разрушена, во многих местах был утрачен декор фасадов, сильно закопчены стены. Утрачены росписи и иконостас. Утрачены юго-восточная глава куба и шатровая у колокольни, сильно пострадала кровля на куполах и крыше. Переделаны оконные проемы. В аварийном состоянии находилась колокольня здания. В 1968 г. хлебозавод выехал из здания церкви, и начались работы по реставрации здания.

23 октября 1969 г. решением Пермского облисполкома № 485 здание церкви принято под охрану государства как памятник архитектуры и градостроительства «Вознесенская (Феодосьевская) церковь.

В том же 1969 г. Пермский облисполком принял решение приспособить помещения бывшей Феодосьевской церкви под экспозиционные залы Пермского областного краеведческого музея.

В 1975 г. Пермгражданпроект разработал проектно-сметную документацию на реконструкцию здания бывшей Феодосьевской церкви под филиал Пермского областного краеведческого музея.

В 1975 г. газета «Вечерняя Пермь» сообщила о том, что «реставрационные работы на бывшей Феодосьевской церкви ведет Пермская специальная научно-реставрационная производственная мастерская треста «Росреставрация». Институт «Пермгражданпроект» завершил составление проектно-сметной документации на приспособление указанного здания под один из отделов краеведческого музея. В этом году закончится реставрация колокольни и куполов, после чего леса будут сняты. Работы по приспособлению здания для музея планируется завершить в 1977 году, - ответил начальник областного управления культуры Ю.В. Ушаков».

Работы по реставрации здания проводила Пермская специализированная научно-реставрационная экспериментальная мастерская (директор И.З. Косарев), реставраторами каменщиками (Санников, Машков, Кусакин) были восстановлены кирпичный орнамент, заново выполнено двухарочное заполнение с гирькой». Работы по реставрации Феодосьевской церкви были закончены в 1977 г., по сообщению корреспондента газеты «Звезда»: «И вот сняли леса с колокольни. Ярко вписывается в небеса зелень купола, серый цемент шатра, красный резной кирпич. Вспоминаю, что три года назад, шел разговор о восстановлении цвета кирпича. Но как? Одно понимали - пескоструить нельзя - разрушится защитный слой кирпича. Смотрю на свежие чистые стены еще наполовину скрытого лесами фасада и понимаю - проблему решили».

До начала реставрации кирпич на Феодосьевской церкви был «внутри густой яркий цвет, а наружная поверхность - сизая, почти черная от копоти». На вопрос корреспондента о том как почистили кирпич? - И.З. Косарев рассказал, что кирпич Феодосьевской церкви он лично возил в Москву, в лабораторию Росреставрации. Там так и не смогли его отмыть. И вот тогда уже в Пермской мастерской - разработали специальную краску на жидком стекле. Колер - кирпичный, от настоящего кирпича не отличишь. Маляры и штукатуры реставраторы бригады В.М. Чекилева грунтовали, восстанавливали расшивку, «раскрашивали» каждый кирпичик.

В 1981 г. в штате ПСНРПЭМ, ведущей реставрацию Феодосьевской церкви появились необычные сотрудники - спортсмены-скалолазы, имеющие высокие спортивные разряды. Прораб мастерской Г.П. Мосин на вопрос корреспондента газеты сообщил, что: «многие пермяки обратили внимание на то, как плохо стали выглядеть купола этого памятника архитектуры, хотя покраска их была произведена всего несколько лет тому назад. Дело в том, что тогда было обращено главное внимание на качество покраски с точки зрения цветовой гаммы, которая бы соответствовала старому образцу. Но тогда не обратили внимание на устойчивость краски, на ее прочность. Вот и получилось вскоре, что она не выдержала воздействия дождей, жары, холода и стала отставать». Было принято решение заново окрасить купола, для этой работы были привлечены спортсмены-скалолазы, которым предстояло сначала убрать старую покраску, а затем нанести новое покрытие.

7 мая 1981 г. Пермский облисполком дал распоряжение № 323-р о передаче здания на баланс Пермского областного управления культуры для приспособления под органный зал Пермской областной филармонии.

В 1988 г., в связи с подготовкой к строительным работам по переоборудованию церкви Феодосия Черниговского Чудотворца под органный зал и бывшего церковного дома под технические службы и административные помещения выяснилось, что фундаменты наружных стен здания не могут нести соответствующих нагрузок, а у внутренних стен таковые вообще отсутствуют. В связи, с этим возник проект вообще снести здание Феодосьевской церкви, а на его месте построить новое здание с сохранением внешнего вида фасада.

Однако эти планы встретили противодействие со стороны общественности города, в т. ч. и религиозно настроенной, которая добивалась возвращения храма верующим. 15 мая 1991 г. в газете «Вечерняя Пермь» появилась информация о том, что «Следуя закону СССР, а также учитывая ходатайство Патриарха Всея Руси Алексия II и заявления верующих, президиум горсовета принял решение обратиться в областной Совет и его исполком с просьбой передать здание церкви Святого Феодосия со всеми прилегающими к нему постройками Пермскому Епархиальному управлению Московской патриархии.

Одновременно президиум направил просьбу облсовету и облисполкому до 1 июня рассмотреть вопрос о выделении здания под орган, который ранее намечалось разместить в Феодосьевской церкви».

16 июля 1991 г., после принятого Верховным Советом РСФСР 25 декабря 1990 г. постановления № 447 «О возвращении верующим имущества религиозного назначения», Пермской областной Совет народных депутатов вынес постановление № 170 о возвращении Феодосьевской церкви Пермскому Епархиальному управлению Московской патриархии.

В июле 1991 г. Исполком областного Совета народных депутатов принял решение о передаче здания бывшей Вознесенской (Феодосьевской) церкви и дома по ул. Борчанинова, 37 с баланса областной филармонии на баланс управления Пермского горисполкома.

У многих жителей областного центра на памяти протесты, особенно членов местной общины православных христиан, звучавшие три года назад на митингах по поводу распоряжения облисполкома о передаче здания бывшей Вознесенской (Феодосьевской) церкви областной филармонии для размещения в нем органа и создания здесь концертного зала. Отзвуки этих протестов дошли до многих высших инстанций страны, в том числе до Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

И вот облисполком на своем июльском заседании отменил прежние собственные распоряжения, согласившись с решением постоянной комиссии по народному образованию, культуре и вопросам религии областного Совета народных депутатов о передаче здания бывшей Вознесенской (Феодосьевской) церкви общине православных христиан г. Перми».

В 1998 г. в ПСНРПМ была разработана проектно-сметная документация на окраску кровли, реставрацию штукатурки шатра колокольни и шатров приделов на Вознесенской (Феодосьевской) церкви.

В феврале 2000 г. корреспондент газеты «Звезда» сообщил о том, что «Один из самых красивых храмов - Феодосьевская церковь - лишился на днях куполов над своим алтарем. Маковки, прослужившие более 90 лет, обветшали, и настоятель храма о. Серафим решил их привести в божеский вид. Способ для ремонта он избрал, самый что ни на есть современный. Альпинисты Владимир Китаев и Игорь Яковлев, поднявшись вначале по 42-х метровой пожарной автолестнице, вызванной с этой целью из пожарной части № 4, отсоединили деревянный остов куполов от кладки. Затем в дело вступил мощный кран, опустивший их один за другим на землю. Не обошлось и без форс-мажорных обстоятельств.

При подъеме одного из четырех малых куполочков сверху посыпались кирпичи. Старинная кладка, подточенная временем, тоже истлела. На земле специалисты ЗАО «Сталь НТП» из Нытвы покроют деревянные каркасы новыми пластинами, напыленными нитридом титана. Отличаясь очень высокой прочностью, внешне это покрытие выглядит как позолота.

К празднику светлого Христова Воскресенья - центральный храм Перми засияет своими обновленными маковками». 30 марта 2000 г. корреспондент газеты «Вечерняя Пермь» сообщил о том, что на Феодосьевской церкви вновь были установлены купола: «На этой неделе засияла новыми куполами пятиглавая Вознесенская Феодосьевская церковь.

90 лет служили православному люду старые купола, даже в период всеобщего безверия, когда в божьем храме размещался хлебозавод. В последнее время они были изготовлены из жести и окрашены в зеленый цвет, сейчас - покрыты титановыми листами с ванадиевым покрытием».

5 декабря 2000 г. здание Вознесенской (Феодосьевской) церкви согласно распоряжению губернатора Пермской области № 713-р вошло в «Список памятников истории и культуры Пермской области местного значения».

Вознесенская церковь. Подробнее (doc, 118,5 Кб)

Вознесенская церковь. Подробнее (doc, 118,5 Кб)

Гайсин О.Д.