Изменились ли ваши доходы за последние три месяца?

Куда вы тратите деньги после того, как оплатили все необходимые статьи расходов?

Цифра недели

Городские Ретирады, или коммунальное хозяйство Перми на рубеже XIX-XX веков

Санитарное состояние транспортной инфраструктуры города

В июне 2012 г. в Перми в рамках проекта «Пермь — культурная столица Европы» планируется проведение большого числа различных культурно-зрелищных мероприятий: проведение «белых ночей», Дня города, Дня молодежи и т.п.

Хотелось бы отметить, что культура любого города определяется не только наличием в нем культурных учреждений — театров, кинотеатров, музеев, галерей и других культурно-зрелищных учреждений, но и наличием в нем средств обеспечения жизнедеятельности горожан и гостей города — попросту говоря «отхожих мест» [ретирада, сортир, туалет и т.д.].

Читателю предлагается небольшой обзор того, как обстояло дело в Перми с коммунальным хозяйством сто лет тому назад.

Под коммунальным хозяйством понимается совокупность предприятий и служб, обслуживающих население. Оно включает санитарно-гигиенические (водопровод, канализацию, бани, прачечные) и жилищно-коммунальные предприятия, городской транспорт, сооружения внешнего благоустройства (дороги, мосты и проч.). В переводе с латинского «коммуникация» означает «делаю общим», «связываю», «общаюсь». Коммунальное хозяйство — показатель развитости и цивилизованности города. Пермь, как губернский город, должен был служить своеобразным образцом, идеалом, неким символом прогресса для уездных городов и заводских селений. Это прекрасно понимало руководство губернии и города.

4 /16/ мая 1723 г. в устье р. Егошихи был заложен Егошихинский медеплавильный завод. С 1720-1730-х гг. Егошихинская пристань — первая на выходе с Чусовой в Каму становится оживленным транзитно-транспортным пунктом. В Егошихинском заводе бурно развивается торговля, чему способствовал указ 1732 г., позволявший населению заводских поселков вести беспошлинную торговлю сельскохозяйственными продуктами и другими товарами.

С возникновением Пермского горного округа, включающего Егошихинский, Мотовилихинский, Пыскорский, Висимский, Верхний и Нижний Юговские заводы, Егошиха приобрела важные административные функции: в нем в 1734 г. было размещено Пермское (Егошихинское) горное начальство (бергамт), где сосредоточилось управление округом. В ведении горного начальства находились не только производственные вопросы, но и продовольственное и хозяйственное снабжение предприятий округа. Выгодные подряды на поставки муки, руды привлекали в Егошиху частных торговцев, которые находили удобным селиться в поселке. А с осени 1735 г. началась прокладка дороги от Егошихинского завода до Пыскорского, которая должна была связать Егошиху со старой «государевой» Сибирской (Бабиновской) дорогой, поскольку проезд в Сибирь еще оставался обязательным через Верхотурскую таможню. Лишь в 1743 г. было разрешено пользоваться более коротким и удобным трактом через Кунгур и Екатеринбург ввиду бездорожья на верхотурском пути.

Именно поэтому в Егошихе торговля и транспорт стали развиваться помимо промышленности, причем темпами опережающими развитие завода. Очерк «О древнем и нынешнем состоянии Перми Великой» точно фиксирует состояние Егошихинского завода в третьей четверти XVIII в.: «Многие в торговле упражняющиеся люди привлечены были сюда для поселений и произвождения оной, к чему приклонились и коренные жители; и так построены были лавки для содержания нужных товаров, учредились многолюдные съезды окрестных поселян, которые на торжище привозили домашние земледельческие произведения, а на оном покупали вещи, потребные для себя и домоводства; здесь также приставало множество судов, идущих Камою в Волгу и далее с приготовленными себе нужными припасами».

В третьей четверти XVIII в. произошли события, ознаменовавшие новый этап в экономическом развитии страны, в складывании общероссийского товарного рынка: в 1763 г. был официально открыт Сибирский тракт, а с 12 февраля 1764 года упразднена верхотурская таможня, и сделана необязательной старая государева (Бабиновская) дорога в Сибирь. Сухопутные грузопотоки хлынули в азиатскую Россию через новый Сибирский тракт, проходивший недалеко от Егошихинского завода, и городок оказался на пересечении водных и сухопутных торговых путей. Эти обстоятельства, а не развитие горной промышленности способствовали бурному росту Егошихи. «Историко-географическое описание Пермской губернии», отмечает основную причину прогресса Егошихи: «Когда дорога в Сибирь через Соликамск на Верхотурье была оставлена и проложена через Кунгур, то разные товары, следующие в оную, привозимы были на судах к сему заводу, откуда сухим путем везены были далее. Сие обстоятельство и приставание к оному казенных и партикулярных караванов с уральскими произведениями были причиною, что давно началась здесь торговля, для кото-рой поселились в нем некоторые из купцов и привозили в оную вместе с коренными здешними жителями, что привлекало сюда окрестных поселян с домашними произведениями».

Торговля в Егошихинском поселке развилась настолько, что в 1770-х гг. в устье Егошихи был специально построен деревянный гостиный двор. 26 ноября 1780 г. указом Екатерины II была определена участь Егошихинского завода: «Уважая выгодность положения Ягошихинского завода и способность места сего для учреждения в нем губернского города, Мы повелели нашему Действительному тайному Советнику и генерал-прокурору князю Вяземскому об уступке оного в казну» и «через сие предписываем вам город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовать оный город Пермь».

18 октября 1781 г. произошло торжественное открытие Пермского наместничества, входившей в его состав Пермской губернии, и нового губернского города Перми. При основании города 21 декабря 1780 г. место ему было выбрано: «на левом берегу Камы под 58 степенью широты и 75 долготы, отделяясь к востоку от крутого возвышения под именем горы известного, речкой Егошихой, и ограничиваясь к юго-востоку и к югу глубоким буераком, по коему небольшой ручей протекает, и поставленным по городскому его берегу палисадником, потом земляным валом и рвом; к западу назначена его пределом речка Данилиха, текущая в Каму. Длина города между речками Егошихой и Данилихой около 4 верст; часть этого пространства, прилежащая к последней речке, еще не застроена и покрыта мелким хвойным лесом. Ширина города от Камского берега до вала 1 верста 150 сажен».

Горный город Егошиха накануне ее переименования занимала пространство между устьями рек Егошихи и Медведки, и практически на всем ее протяжении вдоль Камы располагались пристани, лишний раз, подчеркивая основную функцию населенного пункта. В сторону от Камы поселение почти не росло, максимально распространяясь на восток до современной улицы Петропавловской. На том месте, где сейчас находится сквер Уральских добровольцев (до 14 июля 1977 г. пл. имени Окулова) «в 1781 году было заболоченное озеро, на котором плавали дикие гуси и утки, а кругом шумел лес», - писал П.А. Вологдин в статье «Столетие Рождество-Богородицкой церкви».

Губернский город Пермь первой половины XIX века.

Новая стадия развития города связана с Высочайше утвержденным первым генеральным планом Перми, представленным Комиссией каменного строения Санкт-Петербурга и Москвы в 1784 году. План был составлен с учетом существующего строения горного города Егошихи, новые улицы продолжают уже сложившуюся застройку. Застройка кварталов шла вдоль улиц, в переулки выходили сады и огороды. Сетка кварталов накладывается на застройку в прибрежной части и исправляет ее. Планировка отличалась геометрической правильностью и была произведена по принятому в то время за образец «римскому способу» .

.

В 1787 г. город Пермь был разделен в полицейском отношении на две части. Улицы, по книгам поземельного сбора, получили свои первоначальные названия: Ягошихинская, Береговая (с 1792 - Набережная, в начале XIX века - Монастырская), Базарная (с 1792 - Торговская, затем Торговая), Большая (Дворянская, Средняя, Петропавловская), Орловская (Нагорная, Покровская), Гамалеевская (Заводская площадь, Чердынский проул.), Глотовская (Плоская, Пермская), Бучельникова (Земляная, Екатерининская) и Редутская (Вознесенская). К началу XIX века улицы-линии получили названия, по сообщению пермского историка А. А. Дмитриева: «Улицы шли в таком порядке: Набережная, Торговая, Петропавловская, Рождественская (Покровская), Пермская, Екатерининская, Вознесенская, Ямская и Кузнечная подле самого вала. Между Набережной и Торговой улицами, начиная от ручья Медведки, шла по всей Слудке улица Монастырская. Все перечисленные выше улицы пересекались 11-ю поперечными переулками, шедшими, как и теперь, от реки Камы до вала и именовавшимися по уездным городам Пермской губернии».

План «Губернского Города Перми» 1800-1802 гг., подписанный губернским землемером Андреем Даниловым, развивает композицию первого Генерального плана 1784 года: «Под проектом оного города пятьсот восемьдесят одна десятина тысяча девятьсот восемнадцать квадратных сажен». Из 128 кварталов было полностью застроено 62, частично - 11, и 55 оставались пустыми. Город рос, главным образом, вниз по течению Камы и в сторону Сибирского тракта. На запад граница застройки распространялась в кварталы между современными улицами Осинской и Попова. У южной границы города проводится посадка значительного по протяженности бульвара - будущего Комсомольского проспекта. В плане было намечено создание нескольких прямоугольных площадей.

На «Плане губернского города Перма» начала XIX в. непосредственно на берегу Ка-мы указаны в устье р. Егошихи «при реке Каме корпус кладовых амбаров для складки привозимых товаров и под жилые покои для проезжающих купцов каменный» (литера а) и в устье р. Медведки «соляной магазин» (склад) (литера R). Каких-либо пристанских конструкций на плане не отмечено, очевидно, потому, что мостки-сходни не считались капитальными постройками. В 2-х кварталах от Камы в створе улиц Обвинской и Сибирской показано место, где постройкой производится «Гостиной двор каменной» (литер b).

Далее в 2-х кварталах от строящегося «Гостиного двора» в створе ул. Обвинской находился Сенной рынок (литер l) или площадь Сенного рынка (в северо-восточной части Сенной площади литерой f обозначено существующее «обывательское строение каменное»).

На «Плане губернского города Пермь» /1808 год/ отмечено шесть существующих площадей: Петропавловская, Главная, Торговая, Сенная - Вознесенская, Ямская - Сенная и Заводская, а также намечено три новых площади: Слудская, Приходская и площадь без названия на горе Слудке в створе улиц Монастырской и Петропавловской между переулками Ермаковским (ныне ул. Решетникова) и Брюхановским (ныне ул. Толмачева).

Площадь на берегу Камы, под Петропавловским собором, во времена существования Егошихинского завода, служила рынком. Это назначение она исполняла и в первое время после открытия города. Согласно первому высочайше конфирмованному 16 января 1784 г. плану Перми назначено было строить на ней «лавки гостиного двора». При открытии города, был устроен и другой рынок на нынешней Театральной площади, который для отличия от первого Нижнего рынка получил название Верхнего рынка. В 1797 году, началась чистка места для нового рынка под наименованием Черный рынок. В 1797 г. болото было осушено каналами и на этой площади построены в 1798 и 1799 году «в два ряда четыре корпуса деревянных лавок и учрежден толкучий рынок», куда и велено перенести Верхний рынок.

В конце XVIII века в городе функционировало несколько рынков: Нижний, близ устья Егошихи, где находился старый гостиный деревянный двор со многими близкими к нему другими лавками и амбарами; 27 ноября 1797 г. указом Сената «повелено было отныне нигде гостиных дворов вовсе не строить, и чтобы лавки нужные для торговли были в домах», и в 1802 году старый Гостиный двор на берегу Камы был весь разломан; Верхний, в створе улицы Торговой между проулками Сибирским и Обвинским, 19 июля 1800 г. по распоряжению генерал-губернатора К.Ф. Модераха, на Главной площади приступили к строительству каменного гостиного двора; Толкучий или Черный /ныне сквер Уральских добровольцев/, где продавались купеческие товары в построенных в 1798-1799 годах в 4-х корпусах деревянных лавках, «которых вместе с мясными, рыбными и хлебными считается 64, с крытыми около их переходами. На площади около оных находящимися, каждое воскресение бывает многолюдные, особенно зимой, съезды с хлебом, собственными припасами и другими произведениями земледелия, скотоводства и другой сельской промышленности; Сенной рынок, учрежденный на площади на пересечении улиц Обвинской /ныне ул. 25 Октября/ и Вознесенской /ныне ул. Луначарского/, где продавались дрова, сено, деревянная посуда.

Начало XIX столетия оказалось очень сложным периодом в жизни Перми, как и всех русских городов. В историографии он известен как «кризис русского города». Кризис характеризовался правительственными препонами при переходе из сельских сословий в городские, и замедлением роста населения городов; повышением налогов на купечество и другие торгующие городские сословия и, соответственно, снижением численности купечества, особенно крупного; трудностью взыскания налогов с горожан, что влекло напряженность городских бюджетов; стагнацией каменного строительства в городах и пр. Все эти признаки в первой четверти XIX в. были в Перми налицо. Кризис усугублялся еще и тем, что губернский статус был дан городу «на вырост», городская инфраструктура еще окончательно не сформировалась. В отличие от пристаней, на которых в период навигации кипела жизнь, собственно городская промышленность была невелика, в 1800 г. в Перми было зарегистрировано всего 20 «заводов»: «4 салотопенных, 2 мыловаренных и 4 кожевенных, да в выгоне городском 1 салотопенный, 1 кожевенный и 8 кирпичных», на которых работало всего 41 человек. Кроме них в городе числилось 110 ремесленников.

На рубеже XVIII - XIX в. в Перми постоянно действовало 4 городских рынка, устраивалось три ежегодных ярмарочных «съезда»: с 29 июня по 2 июля - Петровская ярмарка, с 20 по 23 сентября - Евстафьевская, с 24 по 27 - Екатерининская. Годовой оборот ярмарок составлял от 3 до 5 тыс. руб., в 1818 г. - от 10 до 18 тыс. руб. В 1816 г. в ярмарочные дни в городе собиралось от 2500 до 3000 человек из «сопредельных селений». Предусматривались ли устройство специальных отхожих мест для такой массы людей, собирающихся для ярмарочной торговли - из архивных источников и литературы не установлено.

На рубеже XVIII-XIX вв. произошло повышение статуса города. 27 сентября 1799 г. Священный Синод представил императору Павлу I об образовании Пермской епархии.

5 февраля 1800 г. в Казани был рукоположен на пермскую кафедру архимандрит Иоанн (Островский). Епископ прибыл в Пермь 29 февраля, а 4 марта 1800 г. состоялось торжественное открытие «епархии и епархиального правления».

Как было сказано в «Историческо-географическом описании Пермской губернии» 1800 г.: «По всем описанным обстоятельствам город Пермь может считаться в числе не последних губернских российских городов, хотя его основания прошло не более 20 лет».

Генерал-губернатор К.Ф. Модерах первый занялся подлинным благоустройством города: Модерах «одел бутовым камнем» камский берег. В 1803-1805 гг. вдоль южной границы Перми был создан городской вал через Казанскую и Сибирскую заставы, который выполнял не столько оборонительные или административные, сколько инженерно-технические и рекреационные функции. Ров городского вала простирался от верховий ручья Стикс до среднего течения р. Данилихи, таким образом, вешние и дождевые воды, ранее устремлявшиеся в город, теперь канализировались в естественные русла. Вдоль рва был устроен бульвар с четырьмя рядами берез, которые делили его на проезжую часть и два тротуара. Перед нами пример удачного инженерного решения, когда обязательный элемент городского плана тесно увязан с природными условиями. Соединив два естественных водных рубежа, «вал Модераха» очертил новые границы города, из которых тот не выходил в течение XIX столетия. При этом, со слов пермского летописца Ф.А. Прядильщикова «никто из граждан не был отягчен поборами, все сделано средствами чисто экономическими».

Русский писатель П.И. Мельников-Печерский, служивший в 1837-1839 гг. преподавателем в Пермской мужской гимназии, так передавал свои ощущения относительно планировки губернского города Перми: «Пермь, единственный губернский город, стоящий на Каме, расположен на левом возвышенном берегу этой реки, в 18 верстах ниже устья реки Чусовой. Он выстроен правильно, можно сказать правильнее Нью-Йорка: ровные, большие кварталы, прямое и параллельное направление улиц и переулков бросаются в глаза каждому приезжему и вместе с тем свидетельствуют о недавнем основании этого города».

К концу первой четверти XIX в. сложился классицистический архитектурный облик Перми со стройной объемно-пространственной системой доминант - церкви, регулярной планировкой, устойчивыми планировочными элементами: в центре города на Главной площади построен каменный гостиный двор; на горе Слудке построен комплекс зданий Пермского Архиерейского дома и кафедрального Спасо-Преображенского собора; здесь же в 1830-е гг. начато строительство комплекса зданий Пермской духовной семинарии и духовных училищ; на пересечении улиц Петропавловской и Сибирской построено здание Главного народного училища /мужской гимназии/ и у Казанской заставы начато строительства здания Александровской городской больницы, берег Камы укрепили бутовым камнем.

В Перми не было создано центра города в виде площади, типичного для городов русского классицизма. Здания официальных учреждений располагались на двух улицах Сибирской и Петропавловской. В статье Е.П. Мухачева, рисующей Пермь 1830-х гг., находим подтверждение тому, что центром города считалась улица Сибирская. Автор пишет, что город делится на три части: «старая деревня» - от р. Егошихи до Верхотурского переулка (ул. Островского), «собственно город» - между Верхотурским и Широким, или Кунгурским, переулками, «новая деревня» - от Кунгурского переулка до р. Данилихи. В «деревнях» улицы были застроены «домами деревянными, невысокими, вместо заборов имеющих частоколы. В собственно городе есть дома: каменные, полукаменные, желающие казаться каменными (т.е. деревянные, наштукатурившие свою наружность) и деревянные без всяких претензий».

Квартал - основная планировочная единица города, как правило, делился на участки. Участок застраивался по «красной» (лицевой) линии улицы, куда выходил фасад главного дома и внутри квартала находились служебные постройки. Обывательская застройка в Перми начала XIX века, осуществлялась по типовым, «образцовым» проектам. Чаще всего это были деревянные одноэтажные, иногда двухэтажные дома, в архитектуре которых использовались приемы классицизма. Для них были типичны простота деталей оформления, деревянные портики тосканского и коринфского ордеров, имитация с помощью обшивки и штукатурки каменных элементов здания, выделение центра фасада мезонином или фронтоном. Как правило, служебные помещения - службы, амбары, бани, прачечные, дровяники и отхожие места находилось во дворе.

Около 1823-1825 гг. условия, породившие «кризис русских городов» были устранены, и Пермь стала медленно выходить из кризиса. При губернаторе К.Я. Тюфяеве наблюдается второй всплеск градостроительной деятельности, что отчасти было связано с деятельностью архитектора Пермского горного правления И.И. Свиязева, по проектам которого в Перми в это период было построено до 30 зданий. Первые тротуары в Перми были устроены по инициативе губернатора Тюфяева к приезду императора Александра I (30 сентября 1824 г.). К концу XIX века были замощены улица Сибирская, площади Черного и Хлебного рынков, частично улицы Торговая, Красноуфимская, Оханская, Монастырская, Вознесенская. Екатерининская, Петропавловская, Верхотурская, Осинская, Обвинская. Кунгурская. Соликамская, набережная, площадь Сенного рынка, все спуски к пристаням на Каме. На картине художника Размахнина «Вид города Перми из-за Камы» зафиксирован вид города 1837 г.

К 1840-м гг. Пермь постепенно превращается в капиталистический город с экономикой, ориентированной на транзитную и местную торговлю. В 1824 г. было открыто первое значительное промышленное заведение Перми свечной завод купца Смышляева; он же в 1831 г. основал канатную фабрику, а в 1832 г. в городе появился фарфорофаянсовый завод выпускавший «чайных приборов до 500 дюжин и разного рода посуды до 700 штук». Однако основное направление развития Перми все еще находился в области транзитной торговли: количество построенных в камском бассейне деревянных судов увеличилось с 360 (1789 г.) до 855 (1840 г.). Выход Перми из состояния стагнации сопровождался бурным ростом населения: после отмены двойных платежей при переходе из сословия в сословие и при смене места жительства количество жителей и каменных домов в городе скачкообразно изменилось. Если в 1824 г. пермяков было 6423, в 1832 г. 9.939 человек (5.941 душ муж. пола, 3.998 душ жен. пола); к 1835 г. в Перми насчитывалось 40 каменных и 1072 деревянных дома; в 1840 г. в городе насчитывалось 11.972 человека (5978 душ муж. пола и 5994 душ жен. пола).

К середине XIX века город стал постепенно разрастаться к югу и вышел за границу Бульвара и рва. На плане 1824 г. показаны обширные леса, окружающие город, нарушаемые только выгонными и пахотными участками вдоль Казанского тракта; по обеим сторонам Сибирского тракта стояли кузни, кирпичные заводы, батальонные казармы, провиантские и винные магазины, канатная фабрика. В конце 1820-х гг. появилась нужда в расширении городского некрополя. «Новое» кладбище было расположено южнее старого, и в 1832 г. здесь была заложена Всесвятская церковь, строительство которой было завершено в 1837 г.

Территорию города, сложившуюся на данном этапе развития принято считать основной исторической частью современного города. В это время сложилась четкая единая планировочная система города, запроективанная и практически полностью реализованная, в виде ортогональной сетки улиц и расположенных на пересечении главных из них, площадей с доминантами - церквей и общественных зданий, поддерживающими визуально-композиционный каркас. Границы «Губернской Перми» проходили по современным улицам: Тихая, Малая Ямская, Краснова, шоссе Революции, шоссе Космонавтов, по правому берегу р. Данилихи, р. Каме, по правому берегу р. Егошихи, включая Егошихинское кладбище.

К середине XIX века Пермь выросла из рамок, заложенных при устроении губернии - изменение планировки города на иную, более соответствующую новому качеству города, стало неизбежным. Процесс, который при обычных обстоятельствах занял бы десятилетия, волею судеб был ускорен пожаром 14 сентября 1842 г., в котором погибла центральная часть города: территория между современной улицей Большевистской, реками Камой и Егошихой, и Комсомольским проспектом: «лучшая и главнейшая часть города». Причиной пожара были поджоги: «Менее чем в сутки, пространство, ограниченное левою, по направлению к Егошихе, стороною Екатерининской улицы до Соликамского проулка, Широким и Верхотурским проулками, речками Медведкою и Егошихою и рекой Камой, обратилось в дымящуюся площадь, уставленную печными трубами деревянных и обгорелыми стенами каменных домов. Сгорело в этом пожаре невступно 300 домов»

Санитарное состояние города Пермь в конце XIX - начале XX веков.

Санитарное состояние транспортной инфраструктуры города.

На «Плане города Перми» 1842-1853 гг. зафиксированы границы распространения грандиозного пожара 14 сентября 1842 года: выгорели почти все здания на территории ограниченной улицами Набережной (Орджоникидзе), Кунгурской (Комсомольский пр.), Екатерининской (Большевистская) и Чердынской (Клименко). Новое строительство велось в рамках прежней квартальной сетки, но основные административные здания переместились в район улиц Покровской (Ленина) и Сибирской (К. Маркса). Таким образом, после пожара 1842 г. происходит окончательное смещение административного центра города на юг и вниз по течению Камы. С одной стороны, этот дрейф был связан с катастрофическим бедствием, но пожар послужил лишь поводом для того, чтобы привести вид города в соответствие с требованиями времени. После пожара 1842 года произошло смещение торгово-промышленной деятельности в Перми в направлении и нижних камских пристаней, в район так называемой Заимки, где были построены крупные промышленные предприятия Перми по металлообработке и машиностроению, мясоперерабатывающей и кожевенной промышленности. К концу XIX века в западном районе города на Заимке была сконцентрирована фабрично-заводская промышленность Перми, здесь находились: механические заводы Каменских и Любимова; канатное заведение Любимова; гвоздарная фабрика Калинина; кожевенные заводы Алафузовского товарищества, а также небольшие кожевенные предприятия Кусакина, Расова; мыловаренные заводы Камчатова и Трошева; спичечные фабрики Ремизова и Гневашева, а также в 1898 г. открыл свое действие чугунно-литейный завод Сорокина.

На набережной р. Камы преобладала торговля лесом и дровами; здесь же находились товаро-пассажирские пароходные конторы, а около последних и у жел. дор. вокзала ст. Пермь - ряд небольших, но очень доходных лавочек, бойко торгующих в период навигации.

После строительства в 1876-1878 гг. акционерной Уральской горнозаводской железной дороги - Пермь оказалась узловым пунктом на пересечении железной дороги и водного пути. Не случайно поэтому, в конце 1890-х гг. строительство казенной Пермь-Котласской железной дороги, началось в Перми с присоединения пути Уральской железной дороги на станции Пермь /ныне Пермь I-я/. В нач. 1900-х гг. вокзал станции Пермь был расширен в восточную сторону за счет части существовавших лабазов. На «Плане ж.д. ст. Пермь I-я» зафиксировано фактическое развитие станционного хозяйства станции на 1 января 1906 г.

В экспликации к плану указаны все железнодорожные сооружения, в т. ч. с севера от пассажирского вокзала ст. Пермь I-я /№ 8/ показано здание лабазов Киселевых. К зданию лабазов примыкают сооружения железной дороги, обозначенные на плане: № 8а пассажирское помещение 4-го класса», № 13 - каменное «отхожее место»; № 14 - деревянное «сарай с котлами для кипячения воды» и № 15 «пакгауз для грузов большой скорости».

Обслуживание зданий Пермской железной дороги осуществлялось подрядным способом. В частности очисткой выгребных и помойных ям на станции Пермь, Мотовилиха, Левшино занимался подрядчик Заровняев, с которым был заключен договор с удержанием залога и ежемесячных 5% вычетов из выплаченных сумм. В августе 1905 г. подрядчик Заровняев «за невозможностью продолжать очистку за эту плату от исполнения работы отказался».

Причиной отказа подрядчика продолжить работы были обстоятельства, которые трудно было предвидеть при подписании договора, а именно: увеличение числа людских поездов - воинских и санитарных, долгие стоянки их на станции; усиленная очистка выгребных ям, в виду ожидавшейся холеры; подъем цен на рабочие руки, как результат подъема волнений рабочих масс; массовые скопления пассажиров на вокзале, в частности во время Всероссийской октябрьской забастовки на ст. Пермь более недели вынуждены были жить несколько сот человек; увеличение числа выгребных ям против обусловленного количества, кроме 65 выгребных и 23 помойных ям, имелась еще выгребная яма специально для воинских чинов и наконец, затруднения очистки ям ввиду позднего отхода поездов - товарно-пассажирский поезд уходил в 1 час ночи и до 6 часов утра времени для обыкновенного ассенизационного обоза было недостаточно, а приобрести герметически закупоренные бочки для подрядчика Заровняева было не по карману. Эти обстоятельства стали причиной удорожания работ, уже в мае-июне 1905 г. сметная стоимость работ составила 318 руб. 60 коп.

30 июля 1905 г. Заровняев подал прошение начальнику 1 участка ПЖД, чтобы последний исходатайствовал ему прибавку в размере 30 руб./мес. Но за отсутствием в договоре указаний по данному вопросу, прибавка не была установлена. А так как Заровняев, по свидетельству его товарищей по ремеслу - Денисова, Ширинкина и Брюханова, не обладал материальными средствами и соответственно был не в состоянии выполнять договорные отношения за указанную в договоре цену. 19 сентября - он подал прошение об отдаче работ другому лицу. Дальнейшую работу производили согласно п. 9 договора за его счет другие подрядчики с расходом за период с августа по декабрь 1905 г - 2233 рубля. На 1906 г. работы были отданы подрядчику Брюханову за 3950 руб./год (вместо - 2040 руб./год).

До Октябрьской революции 1917 г. вся территория левого берега набережной Камы от границы полигона Пермских Пушечных заводов и до завода Любимова (впоследствии завод Лесснера, затем Уралсепаратор, ныне ГП завод им. Ф.Э. Дзержинского) сдавалась городской управой в аренду частным пароходным фирмам братьев Каменских, Любимова, Мешкова, Ржевина, Курбатова и других. Берег был разделен на отдельные участки, где располагались причалы, деревянные амбары под товары лежали под навесами грузы. На 10 октября 1917 г. по утвержденному Правительством плану Генерального межевания дачи селитебных и выгонных земель г. Перми: «Исключительную ценность представляют 77 береговых пристанских участков по р. Каме, оборудованных частью подъездной береговой железнодорожной веткой, имеющие протяжение по берегу Камы 3960 сажен (около 8 верст). Стоимость этих участков выразится в сумме 2 миллиона 310 тысяч рублей».

В 1920-е гг. вопрос о разграничении береговых участков между Госпароходством и Пермским Местным хозяйством решался довольно непросто, путем взаимных претензий.

17 мая 1926 г. городская санитарная комиссия произвела осмотр санитарного состояния береговой полосы Камы от места впадения р. Егошихи и до места впадения в р. Каму речки Медведки. Комиссией были найдены значительные нарушения санитарной гигиены, зафиксированные актом: «Около места впадения в Каму р. Егошихи, и рядом с деревянным железнодорожным мостом обнаружена свалка разного мусора, тряпья, навоза и шлака. Ломовые извозчики не имеют определенного места для стоянки, что ведет к загрязнению всей мостовой в районе пристаней. Здание быв. часовни стоит с открытыми дверями и пол ее загрязнен экскрементами. На протяжении 1, 2 и 3-го пристанских участков, как изгородь, так и ворота, отделяющие береговую полосу от тротуаров, разрушаются; за этой изгородью и за воротами в нескольких местах обнаружены кучи экскрементов.

Имеющаяся между 2-м и 3-м пристанскими участками деревянная уборная, принад-лежащая ПМХ, найдена неисправной с полуразрушенным стульчаком и с неплотно закрываемым выгребом, что ведет к появлению зловония. Следует также отметить, что уборная в текущем сезоне ни разу не дезинфицировалась, стенки ее грязны и давно не белены.

Имевшаяся ранее между 2-м и 3-м пристанскими участками около уборной сточная канава, проходящая в Каму через лабазы Госпароходства, разрушена, вода в месте скопления попадает в выгребную яму этой уборной, что, может вызвать заболачивание местности. Мусорный ящик, стоящий между 2-м и 3-м пристанскими участками около уборной, неисправен, с большими щелями, без дна и с крышкой также с большими щелями. На 3-м участке на месте деревянных балаганов изгородь отсутствует, с тротуара постоянно отбрасывается мусор и пр., что не безопасно в пожарном отношении для складов госпароходства.

Вокруг здания водомерного поста на земле навалены кучи мусора, бумаги и др. отбросов, здесь же лежат кучи бревен; причем между ними, также скопляя мусор, лежат деревянные мостки, ведущие с панели улицы к водомерному посту, найдены неисправными, подгнили. Сточная канава, проходящая по району водомерного поста по которой должна стекать воды с громадной площади, принадлежащей городу, также неисправна, и подлежит срочному исправлению, во избежание заболачивания местности на фруктовом рынке.

Пространство береговой полосы между водомерным постом и первыми балаганами на фруктовом рынке загрязнено мусором. Площадь фруктового рынка, особенно около фруктовых балаганов загрязнена отбросами, мусором. Деревянный навес фруктового рынка частично затоплен разливом реки и полуразрушен, угрожая в любой момент полным падением. Помещение кипятильника неисправно и полуразрушено. Баки его заржавели и негодны к употреблению. Таким образом, в настоящее время на береговой полосе в месте скопления публики совершенно не имеется кипятильника, за исключением пристаней госпароходства.

Мусорные ящики, находящиеся на фруктовом рынке не имеют крышек, с большими щелями в стенках. Кроме того, следует отметить чрезмерно большую высоту этих ящиков. Относительно балаганов для торговли, находящихся на фруктовом рынке, арендуемых частными торговцами, отмечено, что часть продуктов в этих балаганах (хлеб, колбаса и пр.) недостаточно защищены от пыли и загрязнения, в части балаганов отсутствуют витрины для хранения съестных продуктов, нет также плотных покрывал для защиты хлебных товаров, в нескольких балаганах отсутствует вода для мытья рук и стаканов, подаваемых покупателям для разлива фруктовых вод. Все торговцы в этих балаганах приносят чрезмерно большие запасы колбасы и др. продуктов, что ведет к их порче, причем товары раскладываются на прилавке или подвешиваются к потолку балагана, без защиты от загрязнения. Мостовая и дорога, идущая от фруктового рынка загрязнены и неисправны с большими выбоинами; деревянная панель в этом месте неисправна и нуждается в ремонте.

На участке казенной пристани, около здания Перекачивательной станции, в р. Каму выходит городская канализационная сеть, таким образом, нечистоты, собираемые со значительной части города, в данном месте выпускаются в Каму в районе пристаней, где обычно скопляется публика. Само здание Перекачивательной станции в настоящее время стоит заколоченным в виду отсутствия соответствующих машин для перекачки нечистот ».

Таким образом, санитарное состояние береговой полосы, где в 1920-е гг. находился один из крупнейших рынков Перми - Фруктовый было признано крайне неблагополучным.

Город Пермь, крупный промышленный центр на Каме, связанный водными путями со многими городами Поволжья и центральной России. Поэтому образованное в нач. 1930-х гг. Камское управление речного транспорта (КУРТ) уже не могло обходиться мелкими пристанями или стационарными дебаркадерами: с каждой новой навигацией все больше людей нуждалось в транспортных услугах. При этом было необходимо поднять на более высокий уровень культуру обслуживания пассажиров. Нужен был современный речной вокзал строительство, которого началось в 1932 г. и завершилось к 1940 г. В цокольной части здания были устроены туалеты для обслуживания экипажей речных судов и пассажиров.

Санитарное состояние торговых площадей города.

В конце XIX века крупные торговые центры Перми находились на улицах - Сибирской и Торговой: на Сибирской располагались лучшие магазины города, по-преимуществу с различными модными товарами, принадлежащие главным образом евреям и приуроченные к потребностям зажиточной части населения, здесь же были лучшие магазины с гастрономическим и бакалейным товаром и с канцелярскими принадлежностями; на Торговой улице располагались торговые предприятия, приуроченные для потребностей среднего класса.

На памяти автора еще в 1980-е гг. существовала каменная общественная уборная в районе ул. Сибирской, № 17 расположенная за книжным магазином «Мысль». Эта единственная доступная общественная уборная - пользовалась повышенным спросом у населения.

Собственно главные торгово-промышленные пункты Перми в конце XIX века находились на двух городских рынках - Черном и Сенном. В середине XIX века площадь Сенного рынка была перенесена южнее по ул. Вознесенской и оказалась расположена в створе улицы Кунгурской и Красноуфимской. Черный и Сенной рынок были связаны между собой улицей Красноуфимской, на которой также происходила торговля во время больших съездов. На Черном или Хлебном рынке была сконцентрирована оптовая крупная и мелкая торговля для разного рода потребителей, здесь же производилась торговля всеми продуктами и подвоз их из окрестных сел и деревень. Сенная площадь была занята исключительно мелочной торговлей, приуроченной к потребностям простого народа, в т.ч. продажей старой ношеной одежды и т.п., а также торговлей кустарными изделиями и сеном.

В числе новых торгово-промышленных пунктов в конце XIX века появляется «Дровяная площадь, что около бульвара» (на пересечении ул. Красноуфимской с ул. Большой Ямской, ныне Пушкина): здесь с зимы 1898 г. в базарные дни производилась продажа дров с возов, а с середины мая 1898 г. появилось до 10 небольших лавочек и будочек.

Торговля на улице Красноуфимской (ныне Куйбышева), как соединяющей между собой Черный рынок с Сенной площадью, по которой в базарные дни двигалась масса народа, имела своей целью, удовлетворение потребностей крестьянского и заводского населения.

18 декабря 1884 г. губернатор сообщил Городскому Голове, что для представления на утверждение Министра Внутренних дел вновь проектируемого плана города Пермь оказалось необходимым «в оном сделать предварительно некоторые изменения и дополнения, в видах интересов как казенного, так и общественного управления, так и вообще для лучшего благоустройства города». В частности, губернатор обращал внимание городского управления на «главнейшие недостатки во вновь проектируемом плане»: во 1-х) не обозначена «особая площадь для торговли с возов в базарные дни, ввиду крайне тесного расположения существующей площади, так называемого Черного рынка, вследствие застройки оной каменными и деревянными торговыми корпусами, а потому весьма неудобной как для торговли с возов, так и для надзора за надлежащим порядком»

Городская управа сообщила, по п.1 что «специального назначения площадей не могло быть сделано, т.к. оно определяется постепенно по мере устройства и развития города, и предвидеть впредь все данные, которыми это назначение обуславливается невозможно».

Губернатор, обратил внимание гласных городской думы на то обстоятельство, что «уже давно стало очевидным для всякого городского жителя, какие неудобства представляет теснота на Черном рынке в базарные дни». Губернатор писал о частых несчастных случаях и ушибов покупателей лошадьми, и о том, что «когда на одной и той же площади, в базарные дни идет торговля с возов и устроенных постоянных лавок торговцы оных без всякого стеснения, во время базара перекупают от приезжих крестьян продукты первой необходимости и продают их жителям города Перми по ценам значительно возвышенным».

При составлении плана нового расположения города, было признано «уместным и возможным распределить площади для торговли, по специальному значению оной, отделив хотя бы на первое время вообще торговлю с возов, от таковой же из постоянных лавок».

В 4-х) выбор места для постройки часовни на Торговой площади, «почти рядом с публичными отхожими местами» был признан неудачным. По п. 4. выяснилось, что в 11-ти саженном (23 ½ м) расстоянии от предполагаемого места под строительство часовни находилось здание занятое «караульной, а другая половина его - общественными клозетами». При этом оказалось, что «вход в здание публичных отхожих мест именно и устроен со стороны, обращенной к предполагаемой часовне, и над дверью этого входа имелась надпись «для мужчин» а с противоположной стороны для «женщин». В любом случае «соседство к часовне такого здания, которого уже один наружный вид указывает его предназначение» по мысли губернатора порочило бы само место для постройки часовни.

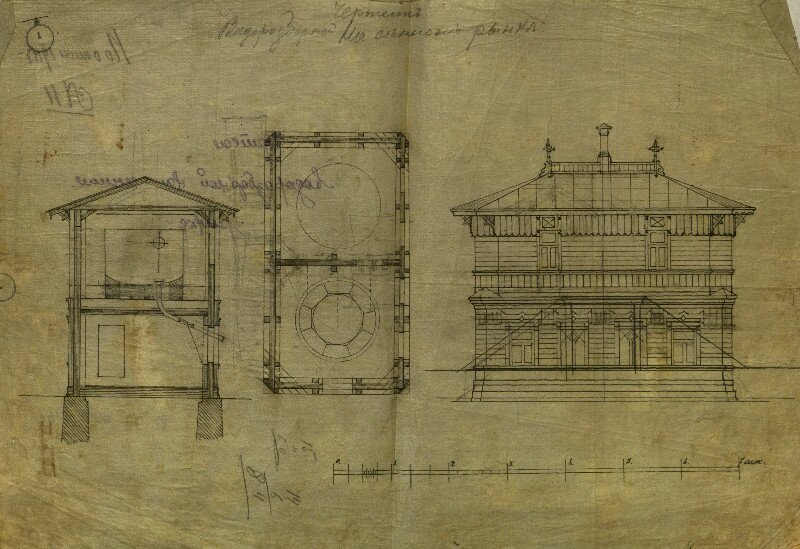

«Сортир на Хлебном рынке» представлял собой деревянное строение крытое железом, в виде неправильной формы 8-ми угольника, 4 стороны которого были длиной по 1,7 саж. (3,6 м) и 4 по 0,84 саж. (1,8 м). Стены с обеих сторон обшиты тесом и окрашены. Вверху под крышей снаружи - реечный карниз. С двух сторон были устроены раздельные входы в отделения мужское с тремя сиденьями и писсуаром и женское с тремя сиденьями. Кроме того, были предусмотрены помещения чулана и жилого помещения старика, обслуживающего городское заведение. Вверху находилось 2 досчатых бака, обитых изнутри листовым свинцом, из которых наружу выходили 4 гуттаперчевые трубы и водокачальный аппарат.

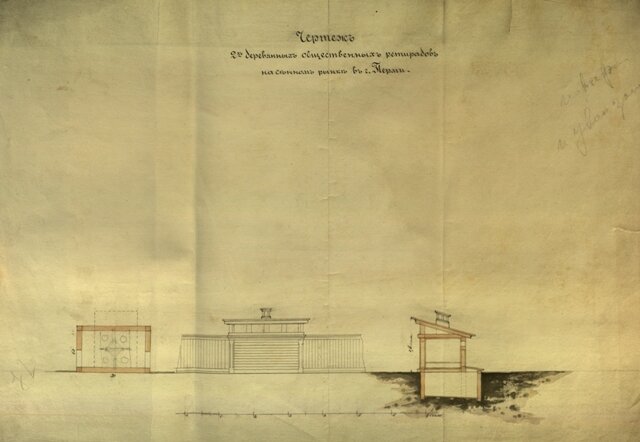

К концу XIX века наибольшее увеличение торговой деятельности было отмечено на Красноуфимской улице, Сенном рынке и прилегающих к ним улицах. В 1897 г. на Красноуфимской улице были уничтожены так называемые заплоты и превращены в лавки; в 1898 г. на этой же улице были построены несколько лавок и кроме того одним из домовладельцев был построен каменный корпус специально для отдачи в наем под торговые заведения. Относительно благоустройства Сенного рынка в конце XIX века управа приняла несколько постановлений: было продолжено замощение площади Сенного рынка; приступили к постройке новых деревянных корпусов, взамен старых небольших будок. К осени 1898 г. всех торговых корпусов было устроено 12, и вся постройка для города обошлась в 20 тыс. руб. В Государственном архиве Пермского края выявлены планы планировки площади Сенного рынка, составленные городским архитектором В.В. Попатенко и городским землемером И. Ткаль в 1911, 1913 и 1914 гг., а также проектные материалы построек Сенного рынка: чертежи торговых корпусов, водоразборной будки и деревянных общественных ретирад.

Хотелось бы отметить, что строительство в последнее десятилетие крупных торговых центров в центральной части города Перми: Айсберг, Колизей-Атриум, Колизей-Синема, Гипермаркет «Семья», «Семь Пятниц» и других помимо создания новых торговых площадей имеет еще одну очень важную функцию - удовлетворение естественной человеческой потребности в отправлении физиологических надобностей.

Устройство водопровода и канализации в городе Перми

Первый водопровод в Перми был построен в 1886 г. для земской Александровской больницы, ее заразного отделения и лечебницы душевнобольных, устроенных «за бульваром» с прокладкой его из ключей р. Данилихи. Водопроводные трубы были сделаны из лиственничных колод, скрепленных чугунными муфтами. Мощность водопровода достигала 60 тыс. ведер в год. В 1887 г. от этого водопровода была проложена труба к Сенной площади, где городом было устроено водоразборное здание. В 1900-1902 гг. больничный водопровод был переустроен установкой 2-х электромоторов. Ежедневно больницей расходовалось около 20 тыс. ведер воды, в т.ч. 6 тыс. ведер для прачечной и 6-8 тыс. ведер для больницы.

С устройством водопровода, на очереди был вопрос о канализации больницы и ее отделений. 16 января 1900 г. Смотритель приюта душевнобольных Гилев сообщил в земскую управу о том, что он в 1899 году сообщал о зловонии в сортирных комнатах мужского павильона. В связи с этим он отметил, что «зловоние в последнее время усилилось». После осмотра помещения земским архитектором выяснилось, что запах возникает от нечистого содержания поверхности приборов и от осадков, остающихся на асфальтированном полу и деревянных поверхностей. В связи с этим было предложено часть пола и нижнюю часть стены обить листовым цинком «хотя бы в одной уборной, на что потребуется затрат до 40-45 руб.».

1 апреля 1900 г. от смотрителя приюта душевнобольных поступил рапорт в Губерн-скую Земскую управу о неисправной очистке рабочими выгребных ям на усадьбе приюта: «Нечистоты из выгребных ям отделений приюта, за исключением 2-х каменных павильонов, вывозятся хозяйственным способом - на земских больничных лошадях. До настоящего времени очистка ям производилась исправно, в последнее же время производится крайне неисправно и ямы скоро переполнятся. Об исправной очистке ям просил смотрителя больницы сделать распоряжение, но он объяснил, что имеющимися в его распоряжении силами производить очистку не представляется никакой возможности». В связи с этим смотритель лечебницы для душевнобольных просил разрешить очистку «через наем вольнонаемных рабочих, или же увеличить в виду необходимости ассенизационный земский обоз».

8 апреля 1905 г. Пермская уездная санитарноисполнительная комиссия сообщила в Земскую управу о том, что «в виду принятия мер против распространения болезней вообще, и холеры в частности» комиссией был получен рапорт пристава 1 стана Пермского уезда о том, что им недавно была обнаружена «свалка нечистот до 500 возов на Данилихинских полях, около ипподрома, в 150-200 саженей от бывшей заимки Базанова». Виновными в этой свалке были признаны рабочие Александровской больницы, занятые вывозкой нечистот.

9 апреля 1905 г. смотритель приюта душевнобольных Гилев также сообщил в Губернскую земскую управу, что «подрядчик по вывозке нечистот от зданий приюта душевно-больных кр. Верхнемуллинской волости Пермского уезда Алексей Иванов Денисов, согласно заключенному договору с губернской управой, обязан сваливать нечистоты только в указанных для этого Городской управой места». Смотритель сообщил, что наблюдение за вывозкой нечистот, ему предоставлено право наблюдать «только в черте приютской усадьбы, дальнейший же контроль над правильностью сваливания нечистот в указанные места зависит уже от городской управы, у которой для этого имеется достаточное количество служащих».

По поводу «сваленных нечистот на землю Данилихинского сельского об-ва», Гилев сообщил, что «действительно 2 апреля Данилихинский сельский староста заявил, что им задержаны рабочие земского ассенизационного обоза на 7 лошадях. Земский обоз находился в ведении Смотрителя богоугодных заведений». Ввиду этого сельский староста смотрителем лечебницы был направлен для объяснений к смотрителю Александровской больницы.

По поводу свалки подрядчиком Денисовым нечистот в неуказанные места, то таковые, по свидетельству смотрителя Гилева, Денисовым производились «частовременно», особенно во время ночных работ. Гилев сообщил, что в мае 1904 г. Денисов вывез из приюта «массу густых экскрементов и свалил их за забор против мужского беспокойного барака, в 60 саженях (120-130 м) от зданий приюта на землю крестьян Данилихинского сельского общества, кажется даже с его согласия, благодаря чему на нашу усадьбу долго распространялся зловонный запах». Об этом смотритель сообщил приставу 1 стана Пермского у., которым и были приняты меры к удалению свалки экскрементов. Во избежание повторения подобных случаев Гилев просил отобрать у подрядчика Денисова расписку в том, что в случае повторения подобного он лишится подряда на производство работ в приюте душевнобольных.

12 октября 1904 г. уездная санитарно-исполнительная комиссия постановила: просить Губернскую земскую управу изыскать иной способ удаления воды из прачечной Александровской больницы, а не пользоваться для этого канавой, пролегающей через Казанский тракт около городской заставы. Губернская земская управа сообщила комиссии, что «вытекающая из прачечной Александровской больницы вода, отводимая посредством канавы через Казанский тракт, представляет из себя ничто иное, как воду, содержащую раствор мыла и соды, сильно разбавленный водой из полоскательной машины, и по отзыву старшего врача больницы, не может считаться опасной в смысле распространения какой бы то ни было заразы». 10 марта 1905 г. комиссия, рассмотрев этот ответ, пришла к заключению что «хотя сама вода не может иметь вредных начал, но принимая во внимание, что эта вода протекает по открытой местности, застаивается, загрязняет и размягчает почву, делая ее вредной и зловонной» постановила: «Просить губернскую санитарно-исполнительную комиссию сделать распоряжение, чтобы губернская управа устроила сток воды из прачечной больницы до р. Данилихи в закрытой канаве как это сделано от прачечной до городского вала».

При очистке больничных стоков наиболее предпочтительным оказался биологический способ очистки. В 1908 г. на усадьбе больницы была устроена опытная биологическая станция, давшая хорошие результаты в смысле обезвреживания сточных вод. В 1910 г. приступи-ли к прокладке канализационных труб от больницы в р. Данилиху. Однако в 1912 г., в связи началом работ по устройству общегородской канализации работы были приостановлены.

Промышленная канализация

Ярким примером решения вопросов промышленной канализации в городе Перми является дело по прошению в Пермскую Городскую управу пермской купчихи Капитолины Ивановны Котеневой от 23 сентября 1889 г. о строительстве водоотводящей канавы от принадлежащего ей пивомедоваренного завода, находившегося на углу улиц Сибирской и Большой Ямской. Для спуска воды, получаемой от промывки ячменя, стеклянной и деревянной посуды, во дворе усадьбы была устроена резервуарная яма, глубиной в 1 саж., шириной в 2 и длиной 3 сажени, которая так же наполнялась, стекающей со двора дождевой и весен-ней водой: «И вся означенная вода, остается замкнутая, не имеющая выхода, подвергается гниению, распространяет зловоние и заражает почву. Тогда как выпускаемая вода сама по себе совершенно чистая, без всяких посторонних примесей и запахов Пивоваренный завод братьев Чердынцевых спускает означенную воду без скапливания в резервуарную яму прямо по канавам в Каму, как равно спускают воду в городовые открытые канавы и другие промышленные заводы, и избавлены таким образом от заражения местности. Не смотря на то, что заводское управление принимает своевременно меры к очистке резервуарной ямы, цели не достигается, вода гниет, почва остается зараженной».

Ярким примером решения вопросов промышленной канализации в городе Перми является дело по прошению в Пермскую Городскую управу пермской купчихи Капитолины Ивановны Котеневой от 23 сентября 1889 г. о строительстве водоотводящей канавы от принадлежащего ей пивомедоваренного завода, находившегося на углу улиц Сибирской и Большой Ямской. Для спуска воды, получаемой от промывки ячменя, стеклянной и деревянной посуды, во дворе усадьбы была устроена резервуарная яма, глубиной в 1 саж., шириной в 2 и длиной 3 сажени, которая так же наполнялась, стекающей со двора дождевой и весен-ней водой: «И вся означенная вода, остается замкнутая, не имеющая выхода, подвергается гниению, распространяет зловоние и заражает почву. Тогда как выпускаемая вода сама по себе совершенно чистая, без всяких посторонних примесей и запахов Пивоваренный завод братьев Чердынцевых спускает означенную воду без скапливания в резервуарную яму прямо по канавам в Каму, как равно спускают воду в городовые открытые канавы и другие промышленные заводы, и избавлены таким образом от заражения местности. Не смотря на то, что заводское управление принимает своевременно меры к очистке резервуарной ямы, цели не достигается, вода гниет, почва остается зараженной».

По проекту владельца завода: «Во избежание этого [т.е. заражения почвы] заводо-управление признает необходимым просить городскую управу дозволить устроить спуск воды надземной канавой в овраг ручья Стикс, которую устроить с отстойными колодцами на глубине не менее 1 сажени от поверхности. Проложить таковую от завода по Большой Ямской улице, пересекая Сибирскую до Обвинского проулка и по Обвинскому проулку до бань Колыбалова». Городской архитектор Попатенко на прошение Котеневой, заявил, что «для обсуждения вопроса по настоящему заявлению необходимо иметь полный проект водоотводной канавы». По прошению владелицы завода «для окончательного разрешения вопроса» была составлена комиссия при участии Карвовского, Нарова, Гутовича, Насонова.

Однако с 1890 г. вступали в силу закона, выработанные Медицинским Департаментом МВД новые обязательные для всех заводов и фабрик санитарные правила. В силу этих правил, все отбросы должны были быть зарываемы в землю на 2-х верстном расстоянии от заводов. Практиковавшийся прежде спуск их в реки и пруды строго воспрещался. Была назначена комиссия Врачебного отделения Пермского губернского правления для осмотра завода. Во время осмотра завода его владелец просил членов комиссии дать свое заключение на вопросы: «вреден или безвреден спуск воды в Стикс? обсудить следующие вопросы: Возможен ли спуск воды в городскую канаву? Если нет, то возможен ли спуск воды в Стикс? Или возможен ли вывоз воды временно в овраг близ реки Стикс?»

23 апреля 1890 г., Врачебным отделением Пермского Губернского правления было вынесено заключение № 1097 следующего содержания: «при рассмотрении фактов добытых комиссией [выяснилось] для чистоты воды имеющей спускаться через водосточную трубу с завода Котеневой в речку Стикс, так как в нее предполагается спускать не только воду от промывки ячменя, но и воду от промывки заторных, бродильных чанов, желобов от них, полов в бродильном отделении и пивных бочек, а также и грязной посуды. Что и составляет главное загрязнение воды и процент органических веществ воде, попадающей в реку Стикс, значительно увеличится, а, принимая во внимание, незначительное количество воды, проходящей по руслу речки Стикс 2000 ведер грязной воды, спускаемой с завода Котеневой, в зимнее время ежедневно, сделает воду ее совершенно негодной к употреблению для питья и пищи. Допустим, что воды из речки Стикс и не употребляются непосредственно для пищи и питья, но она впадает в речку Егошиху, поблизости того места, откуда жители, прилегающей части города пользуются водой для внутреннего употребления как более чистой, чем вода р. Камы; кроме того, ниже по течению реки Егошихи стоят общественные бани, пользующиеся той же водой, наконец, река Егошиха впадает в реку Каму и без того загрязненную, поблизости от того места, где берется вода жителями для всяких потребностей. вывоз промывных вод в бочках в овраг близ речки Стикс, равносилен спусканию воды непосредственно в р. Стикс. Из этого оврага вода вливается в тот же Стикс. Кроме того, известно, что не далее от того колодца, из которого берется вода, как для пивоварения, так и для промывки ячменя, обмывания посуды и т. п. находятся ретирады конвойной команды. Врач Белкин заявил, что в зимнее время просачивание из ретирады в колодцы незаметно, но летом, а со временем, при большем промывании почвы около ретирады, и зимою просачивание это вполне возможно, и конечно не может не отразиться на санитарном значении завода. По сообщению вышеозначенного обстоятельств Врачебное отделение пришло к заключению, что предполагаемый Котеневым способ удаления воды из завода допущен быть не смеет». Врачебное отделение рекомендовало городской управе произвести химический анализ воды, употребляемой на заводе Котеневой для пивоварения.

К заключению был приложен «Протокол», составленный комиссией Врачебного отделения Пермского губернского правления за подписью членов комиссии: помощника врачебного инспектора Белкина, пермского городского врача Гуторовича, младшего инженера Федорова, которые «Во исполнение, поручения Врачебного отделения Пермского Губернского правления, осмотрели пивоваренный завод Котенева и собрали следующие сведения:

1. Жидкость, предназначаемая для отвода в р. Стикс, будет состоять:

А) из ополосков из под пивных бутылок и из под минеральных вод; количество таковых ополаскиваний ежедневно будет 300 ведер в течение года;

В) из ополосков бродильных чанов, заторного чана, желобов от них, полов в бродильном отделении и пивных бочек. Эти ополоски будут получаться только в период зимнего пивоварения и количество воды, расходуемой на обмывание, будет равняться от 1000 до 1400 ведер воды ежедневно;

С) из воды от промывки ячменя. Операция промывки совершается так: в чан насыпается до 200 пуд ячменя, кот обливается 150 ведрами воды, через 1-1½ часа вода эта сливается, и заменяется новой, так же в количестве около 150 ведер, которая оставляется до другого дня. На другой день утром она сливается, наливается опять свежая тоже 150 ве-дер, вечером вода опять переменяется; на 3-й день - то же самое; на 4-й день ячмень вынимается из чана и поступает в солодовню, а в чан засыпается новая порция ячменя.

Таким образом, ячмень вымачивается трое суток, и каждый день для этого расходуется около 300 ведер воды в 2 приема. В месяц таковых партий ячменя вымачивается около десяти и операция эта производится в течение всего периода зимнего пивоварения. Таким образом, в отводную канаву будет спускаться ежедневно жидкости до 300 ведер летом и 1700-2000 ведер зимой.

2. Жидкость прежде поступления в отводную канаву будет пропускаться сквозь сетку для задержания зерен ячменя, и других случайных примесей, и затем поступать в отстойную яму, из которой изливаться в отводной канал.

3. Сортиры для рабочих завода устроены вдали от отстойной ямы и отводной канавы, снабжены деревянными ящиками и очищаются от нечистот путем их вывозки».

Комиссия, обсудив результаты осмотра, пришла к заключению:

1. Жидкость, предназначенная к спуску будет содержать очень небольшое количество органических веществ вполне безвредных по своему химическому составу; следовательно, с этой точки зрения она не должна оказывать вреда в санитарном отношении.

2. При прокладке трубы должны быть соблюдены следующие условия:

А) Отводная канава должна проходить в значительном расстоянии от ретирад и нечистотных ям, встречаемых на пути.

В) Открытие новых ретирад и нечистотных ям на пути канавы в будущем должно быть воспрещено.

С) Отдушные в отводном канале должны быть устроены так, чтобы в них не попадали попутные нечистоты с улиц и дворов.

Д) Отстойного колодца не должно быть - промывная жидкость, пройдя сквозь сетку, должна попадать прямо в отводной канал.

Е) Хотя существующие на дворе завода ретирады и довольно далеко устроены от отводной канавы, но для большей безопасности от просачивания, владелец завода должен цементировать яму сортира. И устроитель канала должен гарантировать, что вытекаемая из канала вода не будет зловонной, в противном случае, он должен будет или изменить схему удаления сточных жидкостей с завода или исправить канал.

3. Спуск воды по городской канаве не может быть допущен, особенно летом, потому, что земляные стенки канавы будут пропитываться органическими веществами, и, следовательно, давать почву для развития бактерий.

4. Вывоз промывных вод в бочках в овраг близ речки Стикс может быть допущен только при условии, что вывоз этот будет производиться тотчас по получен промывной воды, пока она не успела еще загнить, вывоз же ее из отстойной ямы, когда она начинает издавать зловоние должен производиться на общее место для свалки нечистот».

Однако, в тот период проблема удаления отходов с усадьбы пивоваренного завода Котеневой так и не была решена. В 1904 г. пивоваренный завод был продан Сарапульскому мещанину Андрею Николаевичу Дедюхину. Перед новым владельцем пивоваренного завода встала та же проблема удаления отходов пивоваренного производства. Однако дальнейшее развитие пивоваренного завода было немыслимо без разрешения этой проблемы. 15 июня и 31 августа 1906 г., новый владелец завода обратился в городскую управу с просьбой, следующего содержания: «В городе Перми на углу Сибирской и Большой Ямской улиц я имею пивоваренный завод. На котором от промывки зерна и посуды, и от таяния льда в ледниках получается ежедневно летом до 300 ведер, и зимой в период пивоварения до 2000 ведер воды. Вывоз такой массы воды с завода в бочках на отведенное вдали от города общее свалочное для нечистот место при нынешней дороговизне рабочих рук требуются затраты весьма значительных денежных средств так, что самое производство завода становится убыточным. Затем такой способ удаления воды представляет для пивоварения громадные неудобства: требует устраивать обширные специальные помещения для стока воды и содержание большого обоза для вывоза ее. Удаляемая с завода вода не содержит в себе настолько большого количества вредных в санитарном отношении веществ, чтобы требовать вывозки ее на отведенное в нескольких верстах от города общее свалочное место, наравне с экскрементами и другими подобными нечистотами. Отстойная вода о такого же пивоваренного завода Чердынцевых, находящегося на берегу р. Камы спускается в р. Медведку у самого впадения ее в р. Каму без всякой фильтрации. Далее в городе Перми имеются каналы для спуска в р. Каму не только воды, но даже и нечистот от нижеследующих домов: Эскина, Шаниной, Барановой, Нечаева, Бушуевой, Иртеговой, Кропачева, Богуславского, Друсвяцкого, Епархиального училища, Клабукова, Абрамова, Косовской и от бань Кашиной. Наконец из бань Колыбалова более грязная вода, чем получаемая на моем заводе, с давних пор выливается тут же в городе в овраге пересохшего ручья Стикс, и все это видимо не признается санитарным нарушением. В виду сего я в июне месяце текущего года ходатайствовал перед Городской управой о разрешении мне спуска с завода воды в тот же овраг ручья Стикс ниже бань Колыбалова посредством устройства подземной водопроводной канавы. При прошении мной был представлен надлежащий проектный план. По которому канаву предполагалось устроить с фильтром и отстойными колодцами, так что в овраг ручья Стикс вода спускалась бы освобожденной от отбросов, кроме того, если бы потребовалось я был согласен устроить и другие для сего приспособления по указанию санитарного надзора. Однако, несмотря на все это Городская Управа в ходатайстве мне отказала, оставив представленный мной план даже без рассмотрения, а, сославшись лишь на то, что аналогичное ходатайство бывшего владельца завода Котенева было отклонено в 1890 г., согласно заключению Губернского Врачебного инспектора.

Оказывается, по таковому ходатайству Котенева было произведено специальное исследование удаляемой с завода воды специальной комиссией Комиссия, нашла, что в удаляемой с завода воде содержится небольшое количество вредных для здоровья веществ, и спуск ее в ручей Стикс признала вполне допустимым даже без устройства отстойных колодцев, но, Губернский Врачебный инспектор не согласился с таким заключением комиссии, и дал противоположное заключение, основывая его на том, что, исследование воды комиссией произведено не полно, что в проектируемую водоотводную канаву могут просочиться нечистоты с соседней усадьбы из ретирад конвой команды, что в виду незначительного количества воды, проходящей по ручью Стикс, спуск в эту воду ежедневно до 2000 ведер грязной воды с завода сделает ее негодной для употребления, и что, если вода из ручья Стикс никем не употребляется, то этот ручей впадает в реку Егошиху, а затем, в реку Каму, откуда жители берут питьевую воду.

Приведенное заключение врачебного инспектора нельзя признать основательным. Если он находит, что иссл