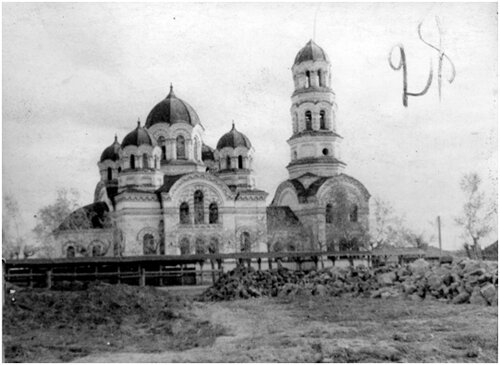

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павловская, с. Елово

01.10.2008

Кирпичный, пятиглавый, кораблем, храм Петра и Павла расположен в центральной части села Елово – административный центр Еловского муниципального района.

Село Елово в Осинском Прикамье – известно по письменным источникам с 1678 г., как деревня Еловая, расположено на левом берегу р. Камы. С 1875 г., после постройки деревянной церкви освящённой во имя Алексея Человека Божия, известно как село Елово.

24 июля 1884 г., во время сильного пожара сгорела большая часть села и церковь. В том же 1884 г. с разрешения епархиального начальства (Пермской духовной консистории от 27 ноября за № 9600) «тщанием еловских прихожан и при содействии благотворителей» была поставлена «временная деревянная церковь с таковой же колокольней». Престол в ней был один во имя Преподобного Алексия Человека Божия, освящен 20 декабря 1884 г. Церковной утварью и ризой церковь после пожара была не богата. Причта при этой церкви, существовавшей с 1875 г. было назначено по штату: один священник и один псаломщик; по новому штату, утвержденному 4 марта 1885 г., была добавлена должность диакона. На содержание причта по указу духовной консистории от 30 октября 1873 г. № 9954 было положено ежегодно жалованье от прихожан: священнику 144 руб., псаломщику 48 руб., не прекращая платы за требоисправление деньгами и сельхозпродукцией. При этом жалованье прихожане – государственные крестьяне и т.н. пахотные солдаты платили исправно, а продукты получались только с 1/5 части прихода; в связи с этим содержание причта по случаю не урожая хлебов было скудное.

Кроме того, П/правительством при межевании Осинского уезда было назначено на содержание церковного причта Еловской церкви 3 дес. сенокосной, которой пользовались сами священно-церковнослужители и 30 дес. пахотной, которой пользовались прихожане.

Деревянный дом для житья священно-церковнослужителей был построен в 1885 г. на отведенной Еловским обществом усадьбе на сумму страховой премии, полученной причтом за деревянный дом, сгоревший в 1884 г. Двухэтажный деревянный дом для жилья диакона, псаломщика и просфорни был построен в 1886/87 гг. с разрешения Пермской духовной консистории от 28 мая 1886 г. за № 2793 на средства церкви и на усадебном участке, отведенном губернским правлением на месте запроектированной площади.

Зданий, принадлежащих к церкви в с. Елово, не было, приписной или домовой церквей также не было. Расстояние от ближайших церквей: в г. Оса – 50 в., в Осинском у. Св. Троицкой с. Дуброво – 25 в., Предтеченской с. Крюково 15 в. и Христорождественской ц. в Рождественском зав. (с. Ножовка) Оханского у. – 12 верст.

В 1890 г. в приходе Еловской церкви было 534 двора, в которых проживало 2127 душ м. п. и 2142 душ ж. п., в т.ч. военных 66 дворов, в них 259 душ м. п. и 251 душ ж. п.

Священником при Еловской церкви с 1 апреля 1884 г. служил Андрей Афанасьев Поздняков, 29 лет, священнический сын, родившийся в г. Кунгуре 26 октября 1861 г. и окончивший курс Пермской духовной семинарии 23 мая 1883 г.

В приходе Еловской Алексиевской церкви жило небольшое число раскольников 84 душ м. п. и 97 ж.п., принадлежавших к беспоповщинской секте, церкви у них не было, у исповеди и святого причастия они не бывали, с крестом и иконами не принимают, часовен и молитвенных домов в приходе не было; для молитвы они ездили в Рождественский зав. Оханского у., находящийся в 12 верстах от с. Елова. В этом заводе преимущественно проживали раскольники, были и молитвенные дома, церковь австрийского священства и наставники, которые поддерживали раскол в Еловском приходе. Усиления раскола в приходе замечено не было, но отмечен случай присоединения части раскольников к православию, когда в 1887 г. присоединилось 2 м. и 2 ж., и в 1889 г. 4 м. и 2 ж.

14 июля 1891 г. с разрешения Преосвященного Владимира Епископа Пермского и Соликамского была заложена каменная церковь, оконченная постройкой в 1901 г.

Одноэтажная «каменная церковь с колокольней в одной связи, покрыта железом» была построена на средства Сарапульского купца П.Т. Корешева при содействии еловских прихожан. Производство кирпича из местной глины для строительства церкви организовал Д.И. Кустов. Престолов в ней был один главный во имя Св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла освящен 28 июня 1900 г. Преосвященным Петром Епископом Пермским и Соликамским, и второй придельный был во имя Св. Алексея Человека Божия.

К 1916 г. при Еловской церкви по штату состояли два священника с жалованьем от казны по 300 руб., диакон с жалованьем 150 руб. и два псаломщика с жалованьем по 100 руб. Кружечных доходов в 1916 г. получено было 1200 руб., из других источников существования причта названы %%, с капитала которых в год до 4 руб. и пособие от прихожан на причт 150 руб. Землиприцеркви состояло: 1440 кв. саж.усадебной вместе с погостом церковным и 3 дес. сенокосной. Приписных часовен к церкви было 4: одна в с. Елово каменная и три деревянные в дд.Неволиной, Сосниной и Плишкарях. В приходе церкви состояло училищ: 2-х классное земское в с. Елово, и одноклассные в дд. Неволиной, Плишкарях, Крестовоздвиженском, Калиновке, Сосновке, и в поч. Соснином.

Священником на первой вакансии при церкви с. Елова состоял Павел Симеонов Максимов, 35 лет, священнический сын, род. в Уфимской губ., окончил Уфимское духовное училище в 1899 г., по окончанию которого служил псаломщиков в церквях Уфимской г., был законоучителем в школах, 6 февраля 1910 г. выдержал экзамен на священника, в том же году Нафанаилом Епископом Уфимским рукоположен в священника при Христорождественской церкви Юрюзанского зав. Уфимской епархии, 6 ноября 1913 г. преосвященным Андроником Епископом Омским и Павлодарским был приглашен служить в Омскую епархию, после перевода Андроника на Пермскую епархию последовал за ним, и 9 мая 1916 г. был определен на приход к Еловской церкви.

Второй священник Иоанн Стефанов Зебзеев, 29 лет, сын фельдшера, в 1907 г. окончил Ижевское ремесленное училище, в 1912-1915 гг. был слушателем пермскихмиссионерских курсов; Епископом Андроником 10 июня 1913 г. был рукоположен в сан диакона, и 20 сентября 1916 г. в священники, с назначением к Еловской церкви.

В 1916 г. в приходе Еловской церкви было 686 дворов, в которых проживало 3226 душ м. п. и 3335душ ж. п., кроме того, в приходе церкви проживали раскольники /беспоповцы/ в 45 дворах в них 176 душ м. п. и 176 душ ж. п.

В 1920 г. о Петропавловской церкви села Елова Осинского у. «Клировые ведомости» сообщают те же самые сведения, что и в предыдущих «Клировых ведомостях», но придел в церкви во имя Св. Алексея был переустроен во имя Св. Николая Чудотворца.

Священником при Петропавловской церкви с 24 сентября 1920 г. состоял Михаил Иосифов Трубин, 26 лет, из крестьян; Трубин в 1910 г. окончил курс Искорской церковно-учительской школы; в 1911-12 гг. был слушателем Пермских и Белогорских миссионерско-проповеднических курсов, состоял и.о. псаломщика в церквях Пермской епархии, был учителем; в 1913 г. поступил в Пермское пастырское миссионерское училище им. Иоанна Кронштадтского, в том же году 13 ноября рукоположен в диаконы; в 1914 г. Преосвященным Андроником назначен диаконом к церкви при Пермской мужской гимназии, в 1914-16 гг. состоял руководителем религиозно-нравственных чтений в Закамском поселке, в 1915 г. назначен проповедником при Фаворском миссионерском крестном ходе, 1 мая 1916 г. окончил Пермскую пастырскую миссионерскую школу, в 1916-1917 гг. служил иереем в церквях Пермской епархии, 2 декабря 1917 г. по ходатайству сестер Гефсиманской женскойобщины перемещен к Успенской церкви общины, 30 января 1918 г., в виду возникших нестроений в общине перемещен к церкви с. Крюкова Осинского у. /резолюцией Преосвященного Андроника 19 января 1918 г. рез. № 333 на него было наложено взыскание с запрещением служения, взыскание было снято в виду раскаяния Трубина указом консистории от 28 марта 1918 г. № 3933/. 24 сентября 1920 г. Преосвященный Сильвестр Епископ Пермский и Кунгурский назначил Трубина на священническую вакансию в Петропавловскую церковь с. Елова.

22 февраля 1922 г. священник Еловской церкви Михаил Трубин сообщал Преосвященному Сильвестру Епископу Пермскому и Соликамскому о трудностях работы в приходе: «Еловский приход еще до революции считался одним из самых беспокойных и нравственно разложенных приходов, а революция и вовсе его разложила. Народ, живший ранее около такой большой, бойкой хлебной пристани как Елово, постоянно соприкасаясь с разными проходящими с пароходов и барж нравственно разложился и растрепался. В самом Елове шла бойкая торговля, масса пивных, подпольных шинков и притонов свили себе прочное гнездо и делали свое преступное дело духовного разложения».

В связи с этим Трубин сообщил о благотворном влиянии на нравственное состояние населения прихода, находившегося поблизости Фаворского монастыря: «Но только и здесь в последнее время, положение изменилось. С фронта, начиная с 1916-17 гг. начали возвращаться солдаты с явно антицерковным настроением, да и в обители к этому времени возникло такое же настроение». Трубин сообщил, что в Фаворской обители «два иеромонаха и два архидиакона впали в открытый разврат и со своими наложницами жили тут же около монастыря. Молодые послушники, возвращаясь с войны, вносили много смуты и мирского в монашескую среду, что еще больше разлагало саму братию».

Таким образом, в 1918 г. «неверующие солдаты, соблазнившиеся миром монашествующие» окончательно подорвали религиозную жизнь Еловского прихода.

В 1919 г., с отступлением белых войск из Осинского уезда в Сибирьвыбыл и весь Еловский причт, приход остался без священников: «И не слыша религиозной проповеди, вовсе забыл и потерял с церковью всякую связь. Пользуясь отсутствием священников в приходе, развили свою деятельность разные сектанты и успех их был на лицо. В чисто православном приходе … появилось до 15 человек сектантов, /вероятно, евангелисты или представители других сект/, которые «устраивали свои собрания и привлекали множество православных, которых интересовали их проповеди и стройное пение стихов».

Временно назначенный в Еловский приход о. Михаил Серебренников, «был одинок, не мог взяться твердо за церковную работу, и дело все разваливалось и падало».

Назначенный священником Еловской церкви М. Трубин начал свою работу «в момент, когда разложение прихода достигло своего апогея»: «В первые службы в Воскресные и праздничные дни, собиралось не более 10-15 молящихся».

С октября 1920 г. он предпринял целый ряд мер по оживлению церковной жизни: был организован хор, в воскресные и праздничные дни введены акафисты с религиозными беседами в противовес сектантам, с устройством общенародного пения; в будние дни причт ездил по деревням, совершая всенощные, проводя беседы.

В декабре 1920 г. священник Трубин был арестован и отправлен в г. Осу. Но благодаря единодушному заступничеству прихожан, он вскоре был освобожден, и вернулся в приход. Однако, Трубин, находясь под подозрением у властей, уже не мог полноценно продолжать работу: «служение в деревнях всенощных, ведение бесед было строго воспрещено». В связи с этим церковная работа затихла, и «лишь в церкви по-прежнему служили акафисты и вели беседы. В Великий пост, в воскресные дни службы привлекали в церковь массу народа не только из прихода, но и окрестных сел.

В сентябре 1921 г. в помещении Еловской церкви началось обучение детей из села и близлежащих деревень Закону Божьему …, но вскоре ввиду переживаемого населением голода, масса крестьян лишилась лошадей, и подвод за нами – не было. В виду этого причтом в каждой из деревень были найдены «особые лица, грамотные, ведущие добрый образ жизни, которым и поручено было дело обучения детей Закону Божьему». Для этих людей были устроены недельные курсы, и таким образом, дело было вновь налажено.

В Рождественский пост в отдалённых от церкви деревнях совершались моления для говеющих, что также оказалось полезным, т.к. «среди говеющих много было таких, которые не были даже в церкви помногу лет, не приобщались и исповедовались давно 20 и 30 и более лет»; велись беседы с верующими, проводилось обучение прихожан общему пению и детей Закону Божьему. Эти меры принесли должную пользу, в Рождественский пост, число говеющих достигло 600-700 человек, чего раньше никогда не бывало.

Зимой 1922 г., по сообщению Трубина «с ликвидацией в деревнях многих школ и изб читален» церковный причт Еловской церкви попытался заполнить этот информационный вакуум: «нами организованы летучие библиотеки, сданные под ответственность обучающих Закону Божьему. Книги охотно берутся молодежью, а около самих руководителей организуются маленькие кружки молодежи …».

Кроме этого, Трубин разослал по прихожанам «особый род писем, под общим заглавием «Письмо к заблудшему брату», всего писем им было написано до 6 номеров.

К весне 1922 г., по сообщению Трубина итоги его работы проявились в полной мере: «Церковь переполнена молящимися, большую пользу приносит руководимый о. иеродиаконом Антонием хор, числом до 90, и более человек»; «можно, не хвалясь сказать, что дело налаживается, народ снова возвращается в церковь, откуда раньше ушел».

Вероятно, в 1922 г. священник М. Трубин, пошедший на повышение был переведен в Пермское Епархиальное управление, где вскоре возглавил обновленческое движение в Пермской епархии. Сменивший его священник Стефан Вахрушев был видимо человек консервативной ориентации, из «староцерковников». 4/17/ декабря 1922 г., бывшие на собрании прихожане Петропавловской церкви с. Елово в числе 150 человек постановили единогласно: «Просить оставить нам служащего у нас священника о. Стефана Вахрушева служить в нашей церкви». При этом прихожане сообщили, что «если Епархиальное управление не найдет возможным оставить его у нас», то просили послать им «пастыря душ, а не временщика, которых у нас перебывало в течение 2-3 лет, 5 или 6 человек». Прихожане сообщили, что их решение продиктовано следующими соображениями: «в настоящее время кругом рыскают хищные волки, и нет того, кто бы нас избавил и защитил достояние Христово, наша община за последние 2-3 года впала в полное равнодушие потому, что не слышала давно призыва пастырского, который бы знал своих овец по имени. О. Стефан Вахрушев был у нас Пастырь, который хотя и мало служил, но своей простотой и смирением начал соединять разогнанных овец словесного стада…»

В 1924 г. после раскола русской православной церкви на течения тихоновцев и обновленцев приход Еловской Петропавловской церкви объявил о своём переходе из ведения Пермского Епархиального управления /обновленцев/ в ведение Воткинского викариатства, о признании патриарха Тихона, и о перевыборах церковного совета.

В 1924 г. осинский благочинный сообщил в Пермское Епархиальное управление о засилии «тихоновщины» в приходе с. Елово Сарапульского округа Уральской области.

1 января 1931 г. постановлением Президиума Еловского РИКа «О ликвидации недоимки по налогу со строений и страховым платежам в сумме 1698 руб. с Еловской религиозной общины» вследствие не уплаты налога со строений молитвенного здания церкви в с. Елово за 1929/30 гг. в сумме 435 руб., особого квартала 155 руб., и страховых платежей за 1930/31 гг 1108 руб., всего 1698 руб. срок уплаты по 1-му платежу истек 1 июля 1930 г. и по страховым платежам 10 ноября 1930 г. на основании циркуляра НКФ СССР от 5 января 1930 г. № 195 договор, заключенный с общиной расторгнуть с 1 января с.г. и обратить взыскание недоимки на имущество, принадлежащее общине.

2 января 1931 г. это постановление Еловского РИК было объявлено общине, и храм был закрыт. Еловская община верующих обратилась с жалобой в Свердловскую Областную комиссию по вопросам культов на незаконное закрытие церкви. Ввиду этого распоряжением облисполкома от 17 мая 1931 г. № 1-23 Еловскому РИК было предложено до решения дела в облисполкоме о расторжении договора с Еловской религиозной общиной – церковь оставить в пользовании верующих.

31 января 1935 г. Президиум Свердловского Облисполкома постановлением № 192 «О закрытии церкви вс. Елово Еловского района» по ходатайству Еловского РИКа – удовлетворил, предложив РИК объявить об этом решении верующим и оставить им 15-ти дневный срок для обжалования этого постановления во ВЦИК РСФСР.

11 марта 1935 г. Еловский РИК сообщил, что Еловская церковь принадлежит к православному религиозному течению, также как и находящиеся в недалеком расстоянии функционирующие церкви вс. Ножовка в 10 км, Брюхово и Дуброво в 25 км.

2 июня 1935 г. секретарь Еловского РК ВКП (б) обратился к Председателю Свердловского облисполкома Головину с личной просьбой ускорить оформлению дела по закрытию церкви «в районе нет помещения, где можно было организовать собрание хотя бы на 50 человек. 31 января с/г Облисполком вынес постановление о закрытии церкви с. Елово, позднее Райисполком получил извещение о том, что это решение обжаловано. Однако когда мы обратились во ВЦИК с запросом о положении дела, то получили ответ, что во ВЦИК дело не поступило, прошло много времени и дело не двигается…».

31 июля 1935 г. президиум Еловского РИКа вынес постановление за № 553 о переоборудовании церкви с. Елова под звуковое кино со сметой до 5 тыс. руб.

Это решение было поддержано на областном уровне: в Культовую комиссию при ВЦИК было послано письмо за подписью отв. Секретаря Облкульткомиссии, что «Село Елово – районный центр Еловского района, где естественно сосредоточена его культурная жизнь. По плану развёртывания в 1935 г. киносети в Елово должно быть организовано звуковое кино, для которого из имеющихся зданий наиболее подходящим признана только церковь. 20 декабря 1935 Президиум ВЦИК постановление Свердловского облисполкома 31 мая 1935 г. о закрытии церкви в с. Елово утвердил.

В 1946 г. группа верующих с. Елово через архиепископа Молотовского Иоанна обратилась с заявлением в облисполком об открытии церкви в с. Елово. В связи с этим уполномоченный совета по делам РПЦ запросил сведения о техническом состоянии здания церкви, под какие цели используется. 25 декабря 1946 г. комиссия Еловского РИКа в присутствии кладовщиков Еловского Заготзерно и Еловской конторы ОСМЧ № 29 произвела технический осмотр церковного здания в с. Елово. При осмотре установлено: стены здания из красного кирпича на сложном смешанном растворе, пол бетонный основан на кирпичном своде, потолки сводчатые из красного кирпича. Крыша покрыта черным листовым железом. Оконные переплеты деревянные двойные, двери металлические. Отопление печное, отапливаемое из подвального помещения. В настоящее время здание церкви занято подвальное помещение конторой ОСМЧ № 29 под склад хранения горючего, а главная часть Еловской конторой Заготзерно для хранения зерна.

Для дальнейшей эксплуатации здания было признано необходимым: полное и сплошное остекление всех оконных переплетов, окраска всей кровли, перекладка печей, частичный ремонт бетонного пола и штукатурки внутренних стен, устройство новых водосточных труб с подвеской на мест, масляная окраска стен и потолком, наружная побелка и окраска фасада, устройство вокруг здания водоотводной канавы.

23 апреля 1947 г. Молотовский облисполком решением № 442 ходатайства граждан об открытии церкви в с. Елово – отклонил.

Историко-архитектурное описание Петропавловской церкви

Храм Петра и Павла расположен в центральной части села Елово, построен в 1900 г. Над храмовой частью возвышается массивный световой барабан, увенчанный шлемовидной главой, по углам размещены световые барабаны, аналогичные ярусам звона колокольни со шлемовидными главками. Ризалиты четверика и фасады притвора акцентированы закомарами. Кирпичный декор фасада выполнен в псевдовизантийском стиле. Стены завершает ступенчатый карниз с бегунцом и филенчатый фриз, на фасадах трапезной и между окнами первого и второго света карниз выделен также сухариками. Арочные окна церкви обрамлены также архивольтами, опирающимися на полуколонны, часть проемов четверика и окна апсиды обрамлены рустованными архивольтами. Многоярусная колокольня завершена световым барабаном, увенчанным шлемовидной главкой. Второй ярус колокольни выделен циркульными окнами и филенками виде крестов. Углы здания акцентированы гладкими лопатками.

В начале 1990-х гг. здание Петропавловской церкви вс. Елово Еловского района было передано православной общине верующих РПЦ Пермской епархии Московского патриархата, в начале января 1991 г. состоялось первое богослужение.

Олег Гайсин