Изменились ли ваши доходы за последние три месяца?

Куда вы тратите деньги после того, как оплатили все необходимые статьи расходов?

Цифра недели

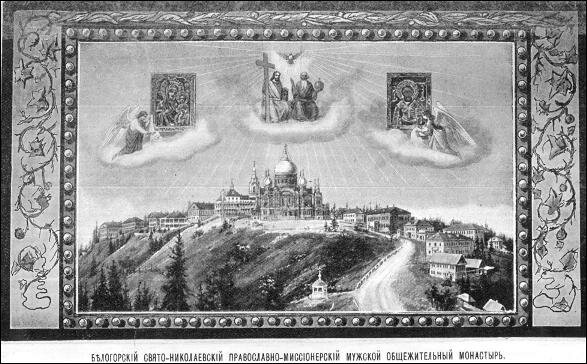

Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь. Часть 2

(Продолжение. Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь. Часть 1).

В трагические дни октября 1917 г. игумен Варлаам находился вдали от монастыря, он участвовал в работе Всероссийского Поместного собора, избравшего патриарха Тихона. В 1918 г., после издания одного из первых декретов СНК «Об отделении церкви от государства» (26 декабря 1917 г.) и первых насильственных смертей представителей духовенства, в т.ч. и Епископа Пермского и Кунгурского Андроника, он уже не сомневался, что эта горькая чаша не минует и его. В стране разгоралась гражданская война: в начале августа 1918 г. красные потеряли Екатеринбург, в Казани были белочехи, вВоткинском и Ижевском заводах произошли антибольшевистские восстания, «нити контрреволюционных заговоров тянулись в Кунгурский, Осинский и Оханский уезды».

12 августа 1918 г. игумен Варлаам вместе с братским духовником иеромонахом Вячеславом были обманом приглашены в Юго-Осокинский завод, откуда отправлены под вооруженным конвоем в Осу, и, зверски замученные, брошены в Каму.

Вслед за этим настала очередь остальной братии. Осенью 1918 г., после объявления политики «красного террора», началось физическое уничтожение братии Белогорского монастыря. По воспоминаниям очевидцев, каждый день с Белой горы везли в телегах иноков и послушников или просто гнали пешком. Насельников Уральского Афона топили в Каме, расстреливали и подвергали зверским мучениям за отказ от работы или за отказ от мобилизации. В конце октября 1918 г. монастырь опустел, но в соборном храме который теперь предназначался для местного прихода, провозглашались молитвы «о мире всего мира, о благосостоянии Святых Божьих Церквей».

В декабре 1918 г. в пределы Пермской губернии вошли войска Временного Сибирского правительства адмирала Колчака, взявшие Кунгур и Пермь.

24 февраля 1919 г. войска генерала Вержбицкого, совершив марш-бросок от Кунгура, начали наступление на Осинский уезд и г. Осу. Белогорский монастырь оказался на освобожденной от советской власти территории. 4 марта 1919 г. на Белую гору прибыл Епископ Пермский и Кунгурский Борис. Увиденное и услышанное на Белой горе превзошло все его ожидания. Епископу сообщили, что 102 насельника были угнаны из монастыря на окопные работы под Осу; в монастыре нашли тела иеромонахов Илии и Сергия с колотыми ранами, разожженными черепами и простреленными ладонями; в главном алтаре осквернили и разворотили престол; осквернили и увезли ковчег с мощами; превратили иконописную мастерскую в театр; разграбили и разгромили монастырскую библиотеку, содержавшую отдел рукописных книг; все имущество разграблено. В конце марта 1919 г. Епископ Борис поделился своими впечатлениями о поездке на Белую гору с прихожанами Пермской Свято-Троицкой (Слудской) церкви: в своем выступлении он отметил, что некогда процветавшая обитель разорена и опустела, но начинает возрождаться.

В марте 1919 г. в возрожденном Белогорском монастыре, согласно спискам, числилось 98 человек, в основном это были рясофорные монахи и послушники, и 35 человек населяли Серафимо-Алексеевский скит. В конце апреля – начале мая 1919 г. газета «Свободная Пермь» в нескольких номерах поместила объявление, что 19 мая в Белогорском мужском монастыре, по благословению его преосвященства Бориса, благочинным архимандритом Ювеналием имеет быть произведено малое (вторичное) освящение соборного храма. О чем извещаются православные христиане и приглашаются братией обители разделить их торжество. Временно исполняющий обязанность настоятеля – казначей иеромонах Иосиф. Летом 1919 г. в пределы Пермской губернии вновь вошли красные войска, освободившие 3 июля Пермь и 5 июля Кунгур.

В 1919 г. политика советской власти в отношении русской православной церкви начинает приобретать новые черты, т.к. продолжение прежней политики физического уничтожения и репрессий против церкви привели бы к дискредитации этой власти.

Идеологи РКП (б) стали практиковать другие антирелигиозные средства: атеистические брошюры, митинги, выступления в газетах и даже обследования мощей святых. В 1920 г. лидер пермских коммунистов Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман), впоследствии глава Союза безбожников СССР, выступая в городском театре, сообщил, что коммунисты начали вскрытия мощей святых.

В такой обстановке монастырь начал снова собираться под руководством нового игумена иеромонаха Афанасия, прилагавшего огромные усилия к скорейшему обустройству обители. В рапорте от 26 декабря 1919 г. группа белогорских монахов сообщает Варлааму Епископу Соликамскому, что новый игумен прилагает «неустанные труды и заботы по управлению монастырем, … в такое исключительно трудное время, когда вся братия рассеялась, как стадо без пастыря, но его неустанным ревностным трудом восстанавливается почти в прежнем величии»

Однако в начале 1920-х гг. над всеми российскими монастырями нависла новая угроза: все более стали укрепляться противники монашества – обновленцы, которые после ареста патриарха Тихона на Поместном соборе 1923 г. заявили о ликвидации монашества.

13 ноября 1922 г. Пермское епархиальное управление обновленческого течения православной церкви приняло решение о преобразовании всех монастырей в богадельни.

Обновленцы выступали за тесное сотрудничество церкви с новой властью, за сокращение богослужений, за перевод церковных книг с церковнославянского языка на русский, покушались на догматы православной церкви. В 1922-1923 гг. Пермское Епархиальное управление (обновленцев) провело анкетирование священнослужителей Пермской епархии, которым было охвачено свыше 500 человек (более 50%). Большинство анкетируемых священников признали справедливыми результаты октябрьского переворота 1917 г. и указали, что подчиняются не патриаршей власти, а обновленческому Синоду. Однако насельники белогорского монастыря не дали ни одной анкеты. Успех обновленцев в Пермской епархии оказался непродолжительным, вскоре объявили об отделении от Пермского епархиального управления и признании власти патриарха Тихона православные священники в Кунгурском, Осинском и Оханском уездах.

Перед окончательным закрытием в 1922 г. Белогорский монастырь попал в критическое положение. В 1920-е гг. монастырская братия уже не могла рассчитывать на ежегодный приход десятков тысяч паломников, многие пропали в горниле гражданской войны, многие боялись привлечь к себе внимание советской власти или были подвергнуты большевистской агитации. Имущественное положение монастыря резко ухудшилось, по всей стране, согласно декрету СНК от 26 декабря 1917 г., была проведена национализация монастырских землевладений. На территории Белогорского монастыря появились новые хозяева. Все недвижимое имущество монастыря, включая пахотные и сенокосные земли, строения и сооружения были переданы в ведение Белогорского военного совхоза. Монастырь, который ранее не только себя полностью обеспечивал продовольствием, но и кормил множество людей, стал испытывать нехватку продовольствия. Нельзя было также думать и о восстановлении в прежних размерах ремесленного производства в монастырских мастерских. К тому же в мае 1921 г. губернский отдел юстиции издал предписание о ликвидации Белогорского монастыря.

Весной 1922 г. на территории Осинского уезда был голод, как следствие засухи и неурожая 1921 года; если в ноябре 1921 г. на территории Осинского уезда было официально учтено голодающих взрослых до 29960 человек и детей 24538, то к февралю 1922 г. в уезде было учтено голодающих до 64278 человек взрослых и 53452 детей.

В начале 1920-х гг. г. Белогорский монастырь под руководством иеромонаха Иоанна Ветра пытался наладить отношения с местными советскими властями; по свидетельству конторщика Белогорского Военсовхоза Истомина, «монашество в виде уступки и дружбы с советскими работниками обзаводится скотом и разными постройками … и отвоевывает одно за другим из зданий монастыря. По постановлению народного судьи, для священнослужителей было оставлено одно здание гостиницы, а теперь монастырь уже снимает четыре помещения, … монахи близко не подпускают комиссию по обследованию инвентаря, запирают перед комиссией ворота на запор».

Согласно сводке о политическом состоянии по Юго-Осокинскому району от 20 мая 1922 г., «В пределах Бымовской волости, на Белой Горе страшно развилась болезнь – тиф, и почти ежедневно лежат не похороненных трупов до 30-ти. Тиф свирепствует там больше всего в колонии призреваемых, где помирает ежедневно по 3-4 человека … Администрация колонии проводит форменный грабеж, они в открытую грабят продукты у стариков, пайки из-за чего заставляют сидеть их голодом и есть (кушать) пропавший скот, валяющийся на дорогах. Всего налицо в колонии проживает около 100 человек, но пишут продовольствие на 200 с чем-то человек. Это все делят между собой, а также производят побои стариков, или выгоняют их или бьют в открытую…

Главными инициаторами этого дела являются т.н. коммунисты: Ситников Яков, Михалев и зав. Осинским усобезом т. Унпелев, который приезжает на гору и производит грабеж и побои стариков; он каждый раз увозит с горы по возу продуктов и мануфактуры, что конечно является недопустимым в Сов. Республике, и это является не борьбой с голодом, а развитием его. Обо всех этих неправильностях было нами подано в ячейку заявление, мы его рассмотрели и вынесли постановление, которое направили в Райком и копию Начальнику раймилиции для расследования, но результатов никаких нет.

В Белогорском военсовхозе также происходят растраты продовольствия во все стороны со стороны наших управителей, и свирепствует падеж скота.

На самой Белой Горе или в монастыре, – по свидетельству уполномоченного, – во время поста было сильное стечение «богомольцев», где, конечно, и был главный рассадник заболеваний и разнос болезни во все стороны – богомольцами».

В начале 1923 г. губернские партийные власти решили окончательно ликвидировать Белогорский монастырь. 22 июня 1923 г. при Пермском отделе ГПУ была создана специальная комиссия для осмотра мощей, хранившихся в Белогорском монастыре. В комиссии вошли «от ГПУ Болотов и Овчинников, от отдела управления Вавуленко, от прокуратуры Иванов, от университета профессор Деревенько, от духовенства протоиерей Трубин и священник Свечников, от красноармейцев Кротов, Ман, Яковлев, Деканюк, от рабочих (из шпагинских мастерских) Костарев и Семенов, от граждан Хонурин, Смолянцев, Мышкин и Волков, от арестованных белогорских монахов в комиссию вошел Иван Ветер, настоятель самозваного белогорского монастыря».

Автор статьи, опубликованной в газете «Звезда» 24 июня 1923 г. под названием «Раскрытие религиозного шарлатанства», рабочий Костарев пермских ж.д. мастерских сообщил о работе комиссии: «Белогорский монастырь, находящийся в Осинском уезде Пермской губернии, в 1918 г. был ликвидирован, имущество, как народное достояние, отчуждено в пользу рабоче-крестьянского государства. Монахи разбрелись в разные стороны и монастырь стал только местным приходом. Но при Колчаке чернорясники стали вновь собираться и монастырь восстановили. С Колчаковскими бандами часть монахов убежала, а часть скрывалась. Но вот за последнее время, пользуясь отдаленностью от народа и плохим надзором местной власти, монахи снова стали собираться на Белую гору, и вопреки постановлениям и приказам Советской власти, самочинно путем обмана местных граждан открыли монастырь. Собралось свыше 100 человек всяких родов и видов монашеской братии. Тут были и дюжие ребята, годные к физическому труду, были и дезертиры, скрывающиеся под монашеской рясой от воинской повинности, были дряхлые старики и малолетние дети, впитывающие в себя религиозный дурман под руководством старшей братии. … Снова забравшись в монастырь, чернорясники занимались поборами. Так, что окружающие крестьяне не выдержали и начали жаловаться. По жалобам крестьян в марте обследовали монастырь и захватили документальные данные, изобличающие их деятельность. Арестовано 70 человек, остальные успели разбежаться по лесам. Из 70 арестованных 18 дряхлые старики и малолетние дети – освобождены из-под ареста и отправлены в места их приписки. Остальные 52 человека находятся под арестом …».

При обследовании монастыря комиссией были найдены три «святыни», которые были осмотрены в помещении Губотдела ГПУ. Первая святыня: складка 3 кипарисных досок, покрытых бархатом малинового цвета, в 60 гнездах, залитых воском, обнесенных медной оправой и покрытых слюдой различные косточки, камня и частицы дерева. … При вскрытии гнезда «мощи Серафима» оказалось восковое вещество. При разрезе скрипит, но легко режется. В гнезде под надписью «Георгий Победоносец» тонкая отшлифованная кисть. При вскрытии третьего гнезда найдена кость, пропитанная какими-то солями. Остальные части комиссия не стала рассматривать, т.к. они настолько мелки, что установить возможным, кости это или нет, можно только через микроскоп. Следующая «святыня» ящичек с тремя крестообразными гнездами и надпись на церковнославянском языке, объясняющая вкрапленные камни и ладанки, имеется тут же флакончик, герметически закупоренный с жидкостью, имеющей вид воды. Есть подушка Симеона Праведного … и третий ящик (шкатулка) синего цвета с 6-ю гнездами, залитыми воском. Без микроскопа трудно разглядеть, есть ли что-нибудь кроме воска, или нет. Два ящика и складка из кипарисных досок после осмотра комиссией припечатаны печатью Губотдела ГПУ и церкви б. Троицко-Сергиевского полка и переданы губернскому прокурору…».

Принимавший участие в работе комиссии обновленческий протоиерей Михаил Трубин на вопрос членов комиссии, «мощи тленны или нет, действительно ли они суть «части святых угодников», а также камни, дерево, подушка и ладанка не имеют ли подделки?», пояснил, что «в монастырях имела место подделка для наживы, и ей пользовались не только монастыри, но и торговцы, снабжающие паломников…».

В 1920-е гг. в связи с районированием и передачей северной части Осинского уезда в состав Кунгурского округа произошла передача недвижимого имущества Белогорского совхозаиз ведения Осинского уездного земотдела в ведение Кунгурского Окрместхоза.

25 апреля 1924 г. представители Кунгурского Окрземуправления в присутствии представителей Юго-Осокинского РИКа и Белогорской колонии инвалидов произвели выявление построек и другого имущества, находящегося на участке землепользования быв. Военсовхоза «Белогорского», расположенного на территории Юго-Осокинского р-на в пределах быв. Белогорского монастыря, состоящего в госземимуществе и перешедшего в связи с районированием из Осинского Уземуправления в ведение Кунгурского Окрземуправления. Местоположение хозяйства в Юго-осокинском р-не Кунгурского округа Уральской области в 35 верстах от ж.д. ст. Ергач, в 50-ти верстах от г. Кунгур и в от Кунгурского тракта в 8 верстах, ближайшее с. Криулинов 14 верстах и на расстоянии от ½ до 1½ верст находятся хутора. Бывший Белогорский Совхоз со всеми его постройками расположен на горе, называемой «Белой», которая значительно выше нормального уровня округа, с трех сторон гора имеет крутой уклон. А с западной и юго-западной стороны пологий уклон, пересекаемый логом, в котором находится ключ (по объяснению местных жителей, в сухую погоду он пересыхает). Почва в большинстве случаев песчаная и белая, сильно засоренная камнями и гальками. Пахотный слой 4-5 вершков, а то и меньше. Почва плодородностью не отличается, требует сильного навозного удобрения, при этом имеет место заболачивание участков верховыми водами, которые стекают с гор, покрытых лесом. По сведениям местных граждан весной на полях уже кончены полевые работы, а на горах покрытых лесом, снег еще не растаял, поэтому воды и заболачивают поля. Переходный слой и подпочва залегают близко к поверхности.

Земельные угодия: Всего в участке земли по плану оказалось: 358 дес. 983 кв. саж., которая по угодьям оказалась распределена следующим образом:

Удобной: усадьбы 4 дес. 1272 кв. саж., пашни 90 дес. 96 кв. саж., сенокоса чистого – 10 дес. 2136 кв. саж., сенокоса с кустарником – 7 дем. 1992 кв. саж., вырубленного леса – 88 дес. 1488 кв. саж., леса – 55 дес. 1992 кв. саж.; итого удобной – 257 дес. 1776 кв. саж.

Неудобной: под улицами 3 дес. 1512 кв. саж., под дорогами – 6 дес. 1080 кв. саж., под прудом – 2 дес. 1560 кв. саж., под речками и ручьями – 1296 кв. саж., под глинистыми ямами – 4 дес. 1848 кв. саж., под оврагами 82 дес. 1317 кв. саж., под кладбищем 144 кв. саж., итого неудобной 100 дес. 1607 кв. саж.

На участке находятся постройки и сооружения:

I. в урочище «около мельницы»:

мельница деревянная, на 1 постав на полном ходу, с оценкой ее в 1000 руб.;

дом быв.прачечная (по длине часть каменная, часть деревянная, под общей тесовой крышей, с небольшим деревянным коридором;

изба для помольцев деревянная крытая тесом;

караульная избушка, деревянная крытая тесом;

навес (тесовая крыша на столбах);

здание быв.лесопилки кирпичное, крытое железом с оценкой 1000 руб.;

II. В урочище «Пасека»:

два дома деревянных двухэтажных, крытых тесом, в 1-м доме 2 русские печи, 2 голландские, в нижнем этаже специальная топка с 2 котлами на 12 ведер и на 3 ведра;

во 2-м доме 1 русская печь и с чугунным камином, внизу специальная топка с медным котлом на 30 ведер; при домах дощатая летняя кухня с помещением для котла (котла – нет) и баня деревянная;

скотный двор бревенчатый на мху, крыт тесом (при скотном дворе водогрейка с печами и 2 котлами клепаными по 50 ведер каждый);

молотильный тесовый сарай на столбах, с деревянным полом, к нему помещение для лошадей и молотильного привода (дощатое);

деревянные хозяйственные постройки: овчарня, амбар, телятник, хлев и конюшня, сараи и навесы, два погреба. III. у «Кирпичных сараев»:

дом 2-х этажный деревянный крыт тесом, с сенями, с двумя русскими печами;

деревянные хозяйственные постройки: амбар, конюшня и ворота тесовые с забором;

8 штук кирпичных сараев, тесовых и при них печь для обжига кирпича под тесовой крышей, не исправная.

IV«Белая гора»:

быв. пекарная, 2-х этаж.каменный дом, крыт железом; быв. пекарня, 2-х этажный деревянный крыт тесом ; быв. сушилка деревянный дом крыт тесом;

быв. фотография, деревянный дом обшит тесом, крыт железом; больница 2-х этажный деревянный дом на кирпич фундаменте, обшит тесом и крыт железом (сгорела в 1923 г.);

дом быв.настоятеля, деревянный обшит тесом, крыт железом; дом. быв. архиерейский, 2-х этаж. дерев. на каменном фундаменте дом, обшит и крыт тесом, к нему сени крытые железом;

быв. помещение для монахов – каменный 3-х этажный дом, крытый железом;

быв. рукальная, 2-х этаж. дерев. дом на фундаменте, обшит тесом, крыт железом;

быв.просфорная, 2-х этаж. дерев.дом на фундаменте, обшит тесом, крыт железом;

быв.шорная 2-х этажный деревянный, обшит и крыт тесом;

быв.живописная – дом 3-х этажный (нижний этаж – каменный, и два верхних – деревянные, обшитых тесом), крыт железом; склад при живописной, деревянный;

быв.золотарная – дом одноэтажный деревянный на фундаменте, обшит железом;

помещение для истопников (у ключа) дом деревянный на кирпич фундаменте;

быв.баня и картофелехранилище, здание каменное 1-но этажное, крыто железом;

деревянные хозяйственные постройки: три амбары деревянных крытых тесом, погреб; пять конюшен, деревянных крыты тесом (под одной крышей), два амбара для хранения хлеба, навес на столбах, крыт тесом, быв.пожарный сарай, быв. материальный тесовый склад и оградные ворота с деревянным заплотом.

Все вышеперечисленные постройки находились большей частью в ветхом состоянии, за исключением каменных зданий, в домах в большинстве отсутствовали рамы и стекла в них, внутреннее содержание этих домов и построек также было в неисправности. В некоторых домах, а также на складах хранилась часть мебели, учесть которую в виду ее разбросанности и закрытых на замки складов не представилось возможным. Комиссией для охраны имущества были оставлены два сторожа, а в Кунгурском Окрисполкоме сданы все ключи от складов и других сооружений.

14 ноября 1924 г., по решению Кунгурского Окрисполкома (протокол № 81 § 4) по ходатайству Административного отдела (от 3 октября 19254 г.) об организации трудовой колонии из заключенных, в состав трудовой колонии были переданы: земли постройки Белогорского монастыря; конский состав, упряжи, земледельческие орудия, переданные Заготконторой отделу Местного Хозяйства; водяная мельница, эксплуатируемая колонией инвалидов, двигатели от паровой мельницы и лесопилки, 25 дес. клевера находящегося в распоряжении отдела Местного Хозяйства; и, 3000 руб. на приобретение трактора.

Однако этот социальный эксперимент т.н. «перековки срочно осужденных лиц» провалился в результате бесхозяйственной деятельности трудовой колонии здания бывшего Белогорского монастыря, и все хозяйство к началу 1926 г. было доведено до «совершенной ветхости» и угрожало дальнейшему разрушению и обесцениванию.

23 января 1926 г. специальная комиссия при Кунгурском Окрисполкоме по установлению правового положения строений на Белой горе, в своем заседании признала, что «Юридическими владельцами строений на Белой горе, принадлежавших ранее быв. Мужскому монастырю, является, с одной стороны, ОкрЗУ в лице Подотдела государственных земельных имуществ (Ст. 157 и 161 Зем. код.), с другой стороны, Окрместхоз, эксплуатируя строения, не вошедшие в состав госземимущества.

Ввиду того, что «все входящие в состав госземимущества постройки пришли в полную непригодность и ветхость, и таковые за отсутствием средств на их содержание и охрану – вовсе не охраняются и не поддерживаются», решено было признать необходимым «по чисто хозяйственным соображениям, передать все строения на Белой горе вместе с числящимся при постройках движимым инвентарем и прочим имуществом в единственное управление и распоряжение и владение Отдела Местного Хозяйства с исключением с баланса ОкрЗУ и ОкрФО. Отделу Местного хозяйства было предложено «разработать план хозяйственной эксплуатации этих построек».

Проект постановления комиссии был одобрен 2 марта 1926 г. Президиумом Кунгурского Окрисполкома (протокол № 96 § 16). 13 апреля 1926 г. Президиум Кунгурскго Окрисполкома Советов РК и КД признал, «невозможной эксплуатацию и использование строений быв. Белогорского монастыря для каких-либо целей вследствие их долгого не использования, отчего большая часть из них пришла в ветхость, а также угрожает дальнейшему их разрушению и обесцениванию, и решил:

а) предложить Местхозу, согласно заявки Юго-Осокинского Райисполкома передать последнему для использования по назначению 45 строений; б) передать в бесплатное арендное пользование ИСПРАВДОМУ 15 строений для использования под исправительно-трудовую колонию, возложив на последнюю производство необходимого мелкого и капитального ремонта;

в) на таких же условиях переданы 15 строений Окрсобес под Инвалидную колонию;

г) остальные строения в числе 28 (список № 4), как не могущие быть использованы, на месте просить Уралоблисполком о разрешении отчуждения под снос».

В течение полугода велась переписка с областными организациями Уральской области (г. Свердловск) по поводу передачи зданий на Белой горе в ведение Кунгурского Окрместхоза.В результате переписки выяснилось, что «по описи недвижимого имущества совхоза, составленной на 25 апреля 1924 г., стоимость всех построек оценена в 10609 руб., так как в опись не попали здания, кои по каким-то причинам считались не принадлежащими совхозу, например, две церкви стоимостью 126522 руб., а считались муниципализированными и состоящими в ведении Местхоза. В результате выявления стоимость недвижимого имущества совхоза увеличилась до 260963 руб. …».

Тогда же были вновь составлены списки недвижимого имущества, находящегося на Белой горе (40 строений, в т.ч. капитальные постройки), и фактически принадлежавших Совхозу, но не вошедших в 1-ю опись: № 16 красный кирпичный корпус в 2 этажа, крыт железом, длина 12,1 саж., ширина 6 саж, куб. 312 саж.; № 19 быв. трапезная 3-х этажный кирпичный дом под железной крышей, длина 24,8 саж., … объем 1116 куб. саж., № 39 старая церковь, полукаменная, крыта железом, длина, 18, ширина 5, высота 5, объем 450 куб. саж. и № 40 новая церковь кирпичная под железной крышей, длина 16,6 саж., ширина 18 саж, высота 7 саж., объем 2093 куб. саж., первоначальная стоимость 125.580 руб.

9-10 февраля 1927 г. на территории Белогорского военсовхоза работала комиссия Окрисполкома которая везде выявила бесхозяйственность эксплуатации строений, в т.ч. на Белой горе «Здания с наружного вида имеют вид удовлетворительный, внутри же в большинстве …имеют полуразрушенный вид: некоторые стекла, даже целые рамы и косяки вынуты, печи разломаны или вынуты все железные части, в некоторых домах выломаны полы, оборваны с дверей скобы. Почти в каждом доме в поломанные рамы дует снег, а весной безусловно будет сырость. Хозяйственные постройки тоже полуразрушены. Паровое отопление в соборе начинают снимать, похищены две батареи. Охрана на Белой горе возложена на двух заключенных Исправдома, которые мало обращают внимания на состояние построек…». В виду этого комиссия пришла к выводу, что необходимо предпринять срочные меры к передаче всех построек, а до полной реализации установить караул от РИКа, в противном случае здания будут разрушаться и терять ценность, и даже нельзя не опасаться за то, чтобы от какого либо злого умысла и дурачества не сгорели…».

14 февраля 1927 г. Административно-техническое совещание Кунгурского ОкрЗУ признало необходимым в целях предупреждения дальнейшего расхищения Совхоза … немедленно поставить еще одного сторожа и содержать до полной ликвидации построек…; постройки перечисленные в списке № 4 передать в пользование Кунгурского Окрсобеза для нужд колонии инвалидов; находящиеся в совхозе бемские стекла составляющие имущество Госфонда и паровое отопление в новой церкви быв.монастыря перевести в г. Кунгур в распоряжение Окрисполкома.

5 декабря 1931 г. комиссия, действующая на основании постановления Кунгурского Райисполкома от 2 декабря 1931 г. (протокол № 26) о передаче зданий бывшего Белогорского монастыря в ведение «Уралсобес» произвела передачу зданий:

«1. Собор кирпичный, сложенный на цементном растворе, основанном на цементном фундаменте, со сводовыми перекрытиями, с устройством паркетных полов; с наружной и с внутренней стороны штукатуренный, с наружной фигурной выкладкой; купола крытые цинком, крыша раскрыта. Вокруг собора устроены лестницы и цементные площадки, по сторонам площадок и лестниц выложены кирпичные барьеры; бывшее паровое отопление снято, канализация разрушена, полотна дверей частично разрушены, также и оконные переплеты, стекла выбиты…

2) Дом кирпичный 3-х этажный (комнатный), крыт железом, внутри штукатуренный. Стенки сложены толщиной 2 ½ кирпича, с устройством голландских печей, требующих печную арматуру; разрушенное состояние оконных переплетов, частично разрушены дверные полотна; канализация и водоснабжение разрушены; разрушены дымовые трубы…

3) Кирпичный дом одноэтажный, внутри штукатурен, крыт железом, оконные переплеты и стекла – разрушены, печи и дверные полотна – разрушены

4) Кирпичный 2-х этажный дом, стены сложены в 2 ½ кирпича, крыт железом, дверные полотна и оконные рамы – разрушены, печного отопления в первом этаже – нет, во втором этаже печное отопление – разрушено…

5) Деревянный 2-х этажный дом разрушен, печи сломаны, вынуты оконные и дверные косяки, дверных полотен и оконных переплётов – нет. Фундамент здания частью выбран, оставлены на стульях, разрушены переборки, в плохом состоянии междуэтажное перекрытие, половые и потолочные балки…

6) Деревянный 2-х этажный дом (комнатный), крытый железом, разрушены дверные полотна и оконные переплеты. Пол требует переборки, печи требуют частичного ремонта, внутри штукатуренный, наружная сторона обшита тесом, требует ремонта.

7) Деревянный 2-х этажный дом, крытый железом, в разрушенном состоянии: оконные колодки и переплеты, дверные полотна, переборки и печи частично разломаны, частично отшиблена штукатурка. Дом обшит тесом. Требует капитального ремонта…

8) Конный двор: стены строенные в заплотки на деревянном подборе, крытый тесом, с устройством стойл и вентиляции. При конном дворе имеется 2-х этажный дом для конюхов, нижний этаж – разрушен: выбиты стекла, нет теплых рам, печи разобраны; во 2-м этаже частично выбиты стекла, нет внутренних рам…

9) Дом деревянный 2-х этажный крытый железом, требует частичного ремонта.

10) Дом деревянный 2-х этажный (комнатный), крытый железом, требует остекления и капитального ремонта.

Все подсобные помещения и земельный участок б/Белогорского монастыря в 250 га полностью передан Урал Обл Собес (а впоследствии Пермскому Обл Собес).

Согласно данным КЦОП, в 1920-е гг. на территории бывшего Белогорского монастыря была размещена колония малолетних беспризорников, с 1924 по 1926 гг. – колония инвалидов окружного значения, в 1930-1950-е гг. – колония спецпереселенцев с Дона, Кубани и Украины, с 1986 г. по 1990 г. территория не использовалась.

Вместе с тем, из архивных источников (ГАПК) известно, что с 1930-х до середины 1980-х гг. территория использовалась для размещения Белогорского Дома инвалидов.

В 1944 г., согласно учетной карте, Белогорский дом инвалидов адрес: Белая гора, Юго-Осокинского р-на Молотовской обл., ближайшая ж.д. ст. Ергач, расстояние 35 км. Число обеспечиваемых на 1 января 1944 г. – 781, принято в 1944 г. – 88, выбывших – 200. По группам инвалидов Великой Отечественной войны – 11 (1-й группы) и 12 (2-й группы) человек; инвалидов труда 136 (1-й) и 112 (2-й) и прочих 162 (1-й) и 259 (2-й) человек. Обслуживающего персонала врачей (по штату 13) – фактически 1, среднего медперсонала (по штату 15) – фактически нет, санитарок и нянь (по штату 16) – фактически 34, культработников 1, инструкторов по труду нет, прочего персонала 60, всего 96 человек.

Согласно справке о работе Белогорского дома инвалидов на 19 октября 1959 г., составленной проверяющей Облсобес Н.П. Рясниковой: в Белогорском доме инвалидов обеспечиваемых, состоящих на гособеспечении по списку было 630, фактически на довольствии состояло 595 человек. Контингент был размещен в 4 корпусах с общей полезной площадью 2121 кв.м. и обслуживался штатом 143 человека. В к-се № 2 на площади 282,5 кв.м. проживало 82 человека, в к-се № 3 на площади 372,0 кв.м. проживало 84 человека, в к-се № 4 на площади 1193,0 кв.м. проживало 342 человека, в к-се № 5 на площади 234,0 кв.м. проживало 64 человека, подсобное хозяйство 40 кв.м. – 23 человека. Штат утвержден 153½ ед., не укомплектован: не хватает 7 истопников, зав. столовой, водовоза, кастелянши. Трудность комплектования указан недостаток жилплощади.

Санитарное состояние палат и корпусов указано как «удовлетворительное», однако, вентиляция палат производилась не регулярно в связи, с чем, особенно в палатах не ходячих больных, чувствовался специфический запах. Вынос лежачих больных из палат на свежий воздух не организован. В туалетных комнатах сыро, грязно, хлорирование не производилось. Помывка в бане не чаще чем 2 раза в месяц, на складе отсутствовало мыло В прачечной тесно, вследствие этого стирка белья производилась не качественно. Сушильное отделение маленькое и не обеспечивало просушку белья. Медицинское обслуживание инвалидов удовлетворительное, штат медработников укомплектован, но контроль за санитарным состоянием условий жизни не поставлен.

Приготовляемая пища была разнообразна и по калорийности выдерживалась. Дневная стоимость питания в денежном выражении выдерживается, однако диетическое питание не организовано, имели место перебои с белым хлебом, на что от обеспечиваемых поступали обоснованные жалобы. В столовой не были созданы нормальные условия для приема пищи: завтрак проходил с ламповым освещением, а ужин начинался в 6 вечера, при подаче электрического тока с 7 до 11 вечера, не работал гардероб, инвалиды за столом сидели в верхней одежде и в темном помещении.

Одеждой и обувью инвалиды не обеспечены, запаса обмундирования на складе: нательного белья (особенно для женщин), платьев, кожаной обуви, валенок, зимней верхней одежды нет; ассигнованные на это средства 89 тыс. руб. не использованы.

Дрова на отопительный сезон заготовлены не полностью. До конца отопительного сезона необходимо 1303 куб.м. дров, из них заготовлено и вывезено 575 куб.м., остальные 782 куб.м. дрова не вывезены из леса. Начаты работы по строительству водопровода, проводится радиолиния из п. Калинино. Ассигнованные средства на строительство бани освоены, но монтажные и штукатурно-малярные работы не выполнены.

В 1962 г., вновь была проверена работа Белогорского дома инвалидов и престарелых «Белая Гора» (зав. Путилов и его зам. Кошкин) в Кунгурском р-не, в 70 км от райцентра г. Кунгур. Дом рассчитан на 600 коек, на момент обследования 23 марта 1962 г. находилось 587 человек (в ноябре 1962 г. из 618 человек списочного состава на питании находилось 598 человек, из них психохроников 220, с общими заболеваниями 398, в т.ч. тяжелых от 150 до 200). Белогорский Дом престарелых и инвалидов не типизирован, контингент разнороден – престарелые, слепые, неврологические и психоневрологические больные. Проживающие инвалиды были размещены в 5-ти корпусах с полезной площадью 2200 кв.м, или 3,6 кв.м. на больного при норме 4 кв.м. В 1962 г. был построен дополнительный корпус на 35 мест. Однако в ряде к-сов наблюдалась большая скученность. Типизация инвалидного дома проведена не полностью как по возрасту, так и по заболеваниям. Не хватало мягкого и жесткого инвентаря. Проведенный осмотр жилого фонда дома инвалидов и подсобного хозяйства показал, что большая часть его ветхая и требовала капремонта. Кроме того, имеющийся жилой фонд не удовлетворял потребности дома инвалидов, из-за отсутствия жилья наблюдался не комплект кадров. Из-за отсутствия квартир для обслуживающего персонала в некоторых корпусах должности санитарок исполняли женщины-психохроники из бывших обеспечиваемых.

Санитарное состояние дома инвалидов – не удовлетворительное: отдельные палаты не проветриваются, туалетные комнаты не хлорируются, нет ванных комнат для помывки тяжелобольных, которые моются в палатах, ходячие больные моются в бане 2 раза в месяц с полной сменой постельного и нательного белья. Прачечная не механизирована, пропускная способность ее мала, водопровода нет, вследствие чего имеются трудности по доставке воды. На прокладке водопровода в ноябре 1959 г. работало всего 8 человек землекопов, 1 машина и 1 трактор. Кунгурское СМУ-6 плохо помогало строительству этого объекта, в результате дело рассматривалось Кунгурским Горкомом КПСС.

Помещение пищеблока требует срочной побелки и текущего ремонта, холодильника – нет, шкафов для одежды работников пищеблока – нет.

Питание обеспечиваемых в основном удовлетворительное, однако диетическое питание не всегда полноценно, имеет место замена продуктов. В наборе блюд отсутствовали: рыбные блюда, винегреты, кофе и т.п. подсобное хозяйство обеспечило годовую потребность инвалидного дома в картофеле на 30%, овощей на 50%, молока на 100% и мяса на 53% и т.д. Подсобное хозяйство в сработало крайне плохо, из-за бесхозяйственности руководства с полей не были убраны 40 га зерновых и 18 га клевера, большая часть убранного с полей овса были заложены в скирды влажными и т.д.

Медицинское обслуживание осуществлялось врачом и медперсоналом инвалидного дома, фельдшером участковой больницы п. Белая Гора.

Подъездные пути не благоустроены, что осложняло транспортировку больных в случае необходимости перевода их в райбольницу. В ввиду того, что Белогорский дом инвалидов был укомплектован больными с патологическими малообратимыми процессами, лечебно-профилактическая работа сводилась в основном, к предупреждению прогрессирования основного заболевания и облегчению (по возможности) страданий больного, а также предупреждению возникновения новых сопутствующих заболеваний. В связи с отсутствием в доме инвалидов и в участковой больнице медицинской аппаратуры и недостатком электроэнергии физико-терапевтическое лечение больных не назначалось.

В 1980-егг. в результате сильной грозы в Белогорском доме инвалидов случился пожар, в огне которого погибли люди, были уничтожены ряд зданий, серьезно пострадало здание бывшего Крестовоздвиженского собора: окрасочный слой наружных фасадов зданий собора и братских корпусов; снег и дождь, ветровая эрозия довершили процесс разрушения штукатурного слоя, обнажив стены, выложенные из красного кирпича и белого камня; пострадали купола: были утеряны главный купол и три малых купола из четырех, расположенных по краям света, и уничтожена кровельная система здания.

О.Д.Гайсин