Изменились ли ваши доходы за последние три месяца?

Куда вы тратите деньги после того, как оплатили все необходимые статьи расходов?

Цифра недели

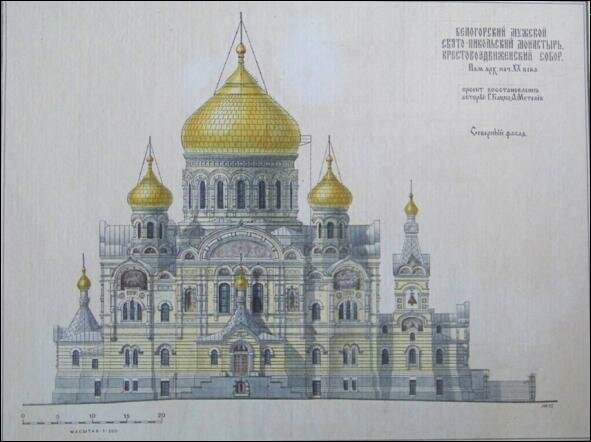

Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь. Часть 3

(Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь. Часть 1).

(Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь. Часть 2).

Решением Пермского облисполкома от 24 декабря 1990 г. остатки монастырского комплекса переданы возрожденной общине Свято-Николаевского монастыря Пермской епархии Московского патриархата в бессрочное безвозмездное пользование. В 1992 г. начались ремонтно-восстановительные и реставрационные работы по возрождению Белогорского монастыря. Работы первоначально велись хозспособом, с привлечением местных строителей или людей, не имеющих строительных специальностей. Проводились противоаварийные работы и фрагментарная реставрация кладки стен; подготовительные работы: убраны мусор и сооружены леса, выполнены работы по оборудованию системы временного тепло- и водоснабжения, электрификации. Восстановлено помещение храмовой котельной и смонтирована система отопления нижнего зимнего храма. Проведены реставрационные работы кладки стен, колонн, апсиды. Восстановлены деревянные элементы глав и крыши, оборудованы временные столярный цех и пилорама, временное помещение для трудников и трапезной.

В наши дни возрожденный Белогорский монастырь вновь является центром туристического и религиозного паломничества, одной из визитных карточек Пермского края. Крайне выгодна топография местности – монастырь расположен на горе Белой (453,2 метра), доминирующей над окружающей местностью на 50-60 м, что позволяет воспринимать золоченые купола собора на расстоянии в 40-50 км. Дорога к Белой горе подходит с юго-востока, ее ось совпадает с центром Крестовоздвиженского собора, затем у крутого склона горы поворачивает вправо и огибает ее спиралью, поднимаясь на вершину. В связи с этим восприятие Крестовоздвиженского собора по мере приближения происходит со всех сторон, последовательно от силуэта до деталей.

Основные сохранившиеся объекты комплекса Белогорского монастыря: Крестовоздвиженский собор расположен в северо-восточной части площадки, западнее – двухэтажное кирпичное здание братского корпуса №1 (гостиница), южнее их находится двухэтажное кирпичное здание братского корпуса №2. В створе с апсидой собора, в 25 от места установки «Царского креста» в 1998 г. сооружен новый крест по проекту архитектора А.А. Метелева. На южном пологом склоне горы подковой расположены жилые и хозяйственные постройки

Крестовоздвиженский собор (в габаритах 58 х 53 х 35 м, объем 107590 куб.м.) –трехъярусный, крестово-купольный пятиглавый, с двумя надвратными шатровыми колокольнями, нижним, подземным (зимним) и верхним (летним) храмами, рассчитан на 5 тыс. молящихся. Фундаменты бутовые. Стены и колонны из глиняного обожженного кирпича местного производства. Перекрытия сводчатые из кирпича. Кровля над сводами и шатрами из оцинкованной кровельной стали, над главами – из нержавеющей стали с покрытием оксидом титана (имитация сусального золота).

Основной объем здания собора, в плане «восьмерик», по фасадам имеет трехъярусное деление. Фасады Крестовоздвиженского собора оформлены в т.н. «русско-византийском» стиле. Нижняя часть цокольного этажа с прямоугольными окнами, отделена от фундамента и второго яруса поясами из белого камня (доставленного, вероятно, из Камайских каменоломен, расположенных в Кишертском районе Пермского края). Второй ярус имеет полуциркульные окна и дверные проемы на северном, западном и южном фасадах, к которым ведут широкие трехмаршевые лестницы. Плоскость стен обработана горизонтальными рустами. Парные окна второго яруса разделены полуколоннами, одиночные обрамлены ими с боков, на колонны опираются сандрики в виде профилированных архивольт. Второй ярус завершается поясом, состоящим из карниза и фриза. Третий ярус декорирован более богато (по сравнению с 1-м и 2-м ярусами): окна трех типов – на гранях по главным осям храма по центру тройные окна с коробковыми арками, обрамленные полуколоннами и завершенные килевидными кокошниками; по бокам полуциркульные арочные фальш-окна оформленные полуколоннами. Шатровые верхи колоколен западного фасада завершены крещатыми бочками с главками. Центральный барабан и угловые главы со шлемовидными куполами, были покрыты оцинкованным железом со свинцовой пропайкой (имевшего серебристый цвет, к 1990 г. – темно-серого) в 1990-е гг., по проекту арх. Г.Л. Кацко и А.А. Метелева были выполнены работы по замене оцинкованного покрытия на покрытие из нержавеющей стали с применением покрытия оксидом титана (под сусальное золото), что усилило эмоциональное восприятие собора в лучшую сторону.

Братские корпуса и мастерские – кирпичные на бутовом фундаменте, перекрытия деревянные, крыша скатная по деревянным стропилам и обрешетке, кровля металлическая

Братский корпус (гостиница) №1 (габариты 45х19 х 10+16 х 8х8 м, кубатура 9574 куб.м.) – двухэтажное с цокольным этажом кирпичное здание, прямоугольного объема, вытянутое с юго-востока на северо-запад. Главный фасад обращен на соборную площадь и имеет симметричное трехчастное деление. Ось симметрии обозначена пристройкой-тамбуром главного входа. Центральная часть фасада в 6 окон и боковые в 5 окон каждая, разделены лопатками. По горизонтали этажи разделены поясками с филенками; венчающий карниз имеет декоративный городчатый фриз; к северо-западному фасаду перпендикулярно примыкает 1-этажная пристройка.

Братский корпус №2 (габариты 26х13х8 м, кубатура 2704 куб.м.) – двухэтажное кирпичное здание, расположено в южной части монастыря, главным фасадом ориентировано на восток. Главный фасад здания прямоугольного объема, имеет трехчастное деление – центральная часть в 5 окон отделена от боковых (в 1 окно) частей пилястрами. Углы фасада также фланкированы пилястрами. Окна 1-го этажа имеют кирпичные наличники с сандриком-полочкой, окна 2-го этажа – кирпичные наличники с треугольным сандриком; этажи разделены кирпичным пояском.

Мастерские (габариты 64х8,5х5 м, кубатура 2720 куб.м.) – 1-этажное с подвалом кирпичное здание расположено в северо-западной части монастыря на склоне горы Белой. Здание имеет значительное протяжение с запада на восток. Главный южный фасад в 20 окон с лучковыми перемычками, обрамленными кирпичными наличниками. Здание разделено на две части глухой стеной со входами в торцах, планировка анфиладного типа.

Фасады зданий – кирпичная кладка под расшивку без декоративного покрытия, под известковую побелку по красному кирпичу (здание мастерских, вероятно, не обелено).

В связи с этим возникает вопрос о разработке НПД «Колерные паспорта» для сооружений Белогорского монастыря, которые позволят усилить эмоциональное восприятие комплекса Белогорского монастыря. Проект разрабатывался институтом «Пермагропромпроект». Проект восстановления Крестовоздвиженского собора был разработан архитекторами реставраторами Г.Л. Кацко и А.А. Метелевым, в т.ч. «Паспорт отделки фасадов» (2005 г., материалы проекта находятся в фонде «Белая Гора» (директор фонда Новиков Николай Иванович), на основании актов, зафиксировавших натурные обследования соскобов, сделанных со стен собора в середине 1980-х и в начале 2000-х гг.

Согласно натурным обследованиям было установлено:

1. на кирпичные стены собора, к весне 1917 г., была нанесена известковая побелка, которая должна была выполнить две основные функции: «вытянуть» излишнюю влагу из кирпича и защитить стены собора от атмосферных осадков.

2. на известковую побелку нанесен окрасочный слой (время нанесения – не установлено), в состав которого входила охра, т.е. стены собора могли быть желтыми или светло-желтыми. Это, в принципе, не противоречит, иконографическим материалам нач. ХХ в., на которых здание Крестовоздвиженского собора (1917 г.) окрашено в светлый тон; отличить на черно-белых фотографиях желтый или белый цвет практически невозможно.

На фиксационных черно-белых фотографиях (Архив КЦОП, 1980-е гг.) и цветных фотографиях (Архив КЦОП, 1990-е гг.) также видны следы побелочного слоя, который местами имеет желтоватый оттенок. Согласно этому «Паспорт отделки фасадов» (2005) предусматривал окраску стен собора желтым колером, с выделением деталировки белым колером. Покрытие глав собора по проекту – белая металлическая оцинкованная кровля со свинцом; в натуре выполнено металлической кровлей с покрытием ее диоксид титаном, что придает куполам более привлекательный, золотистый цвет под «сусальное» золото.

В архиве КЦОП и Министерства культуры акты натурных обследований окрасочного слоя стен Крестовоздвиженского собора или других объектов Белогорского монастыря, сделанных в период 1980-2000-е гг., не выявлены. В связи с этим возникает вопрос о применении проектного решения «Паспорта отделки фасадов» (2005 г.)

Вероятно, здание собора к 1917 г. было только обелено известковой побелкой; возможно, по проекту, оно могло быть даже окрашено охрой. В просмотренных источниках нет никаких конкретных упоминаний об окраске стен Крестовоздвиженского собора. Описание собора 1917 г., сделанное О. Федорущенко по мотивам источника «Духовное торжество освящения Соборного храма в Белогорском монастыре…», где он сообщает, что к лету 1917 г. «снаружи белоснежные стены собора были украшены разными иконами» не соответствует источнику (в источнике нет никаких упоминаний о цветовой палитре здания Крестовоздвиженского собора).

В акте передачи комплекса бывшего Белогорского монастыря Уралсобес (1931 г.) сообщается, что«Собор кирпичный, сложенный на цементном растворе, основанный на цементном фундаменте, со сводовыми перекрытиями, с устройством паркетных полов; с наружной и с внутренней стороны штукатуренный, с наружной фигурной выкладкой…».

Нисколько не умаляя заслуг предыдущих реставраторов, разработавших и осуществивших проект реставрации Белогорского монастыря в целом и Крестовоздвиженского собора, хотелось бы предложить для обсуждения следующую концепцию «Паспорта отделки фасадов». Белогорский монастырь в публикациях современников и, в частности, иеромонаха о. Серафима, заведующего Серафимо-Алексеевским скитом, называется не иначе как «Уральский Афон»: «Белогорский Свято-Николаевской мужской монастырь, называемый среди народа «Уральский Афон» или «Сибирский Афон» как за красоту своего внешнего вида, а главное за строгое выполнение церковных богослужений по уставу Афонского монастыря (Греция).

Афонский монастырь, где, кстати сказать, был с визитом и первый строитель и игумен Белогорского монастыря о. Варлаам – построен из природного камня, с применением в отделке красного кирпича, т.е. основной цвет поля стен согласно византийским канонам – желтый в сочетании с красным кирпичом.

Вероятно, можно было бы разработать несколько эскизных проектов окраски здания Крестовоздвиженского собора – как центра композиции Белогорского монастыря:

1. Фасады соборы решены в белом цвете (без выделения деталировки), купола покрыты металлической кровлей, в состав которой входит диоксид титана, под сусальное золото – что будет соответствовать народному наименованию монастыря «Белая гора».

2. Фасады собора решаются, в соответствии с паспортом отделки фасадов (2005 г., авторы Г.Л. Кацко, А.А. Метелев) – основной цвет поля стены собора желтая охра с отделкой архитектурных деталей белым колером, и купола покрыты металлической кровлей, в состав которой входит диоксид титана, под сусальное золото (в проекте покрытие куполов решено белой оцинкованной кровлей с применением свинца).

3. Фасады собора решены в желтом цвете (с применением в деталировке красного цвета) и купола покрыты металлической кровлей, в состав которой входит диоксид титана, под сусальное золото, что в принципе соответствует цветовому оформлению монастырей Афонской горы (Греция) и монастыря Новый Афон (Абхазия).

К тому же данное сочетание цветов, помимо чисто визуального эффекта, имеет эмоциально-окрашенное восприятие (в христианском искусстве присвоение цветам символических значений происходило на 2-х уровнях: сообразно возникающими в связи с ними эмоциональными ассоциациями и их особым физическим свойствам, например, красный цвет, обладающий свойством вызывать ощущение тепла, символизировал высокие температуры, огонь, а на уровне эмоционального восприятия связан с физическими и чувственными страданиями и страстями) красный цвет отделки деталей поля стен, окрашенных охрой, будет символизировать кровь невинно убитых монахов Белогорского монастыря в период массовых репрессий 1918-1919 гг.

О.Д. Гайсин